Webマーケティングの効果的なPDCAサイクルとは?施策別の具体的な運用方法

自社のWebマーケティングで、なかなか結果が出せずに悩んでいませんか。

マーケティングで結果を出すには、課題の抽出から改善、実行を繰り返すPDCAサイクルをいかに早く回せるかが重要なポイントとなります。「施策を実施しっぱなしになってしまう」「データを見ても、改善ポイントが分からない」という状況だとPDCAがうまく回せていません。

そこで本記事では、Webマーケティングの施策別に、どのようにPDCAサイクルを回すと成果を出せるのか、具体的な運用方法についてご紹介します。

■あわせてよく読まれている資料:“BtoBマーケティング”を本格的に行いたいという方向け

→BtoBマーケティング実践ガイド

▶「マーケティングの成果が頭打ち」「改善策が見えない」 ――そんなお悩みを解決します。

>BtoBマーケティング支援サービス「ferret」紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

目次[非表示]

効果的なWebマーケティングのPDCAサイクル

PDCAには、「PLAN=計画」「DO=実行」「CHECK=確認」「ACT=改善」の4つの要素があります。

- それぞれのフェーズで、具体的にどんな運用を行えばよいか?

- どのくらいの頻度でPDCAを回せばよいのか?

以下のWebマーケティングの施策ごとにまとめました。リンクから各章に飛べますので気になる施策について、ぜひ参考にしてみてください。

なぜWebマーケティングにPDCAサイクルが必要なのか

Webマーケティングでは、顧客や市場の動きが絶えず変化しており、その変化に柔軟に対応することが求められます。また、新しい施策やキャンペーンは、最初は「これがターゲットに響くだろう」という仮説に過ぎません。実際に行動に移し、その結果を分析することで初めて、その仮説が正しいかどうかを確認できます。

PDCAサイクルを活用することで、課題を早めに見つけ、改善につなげることができます。しかも、Webマーケティングでは、仮説が誤っていることも多いのです。そのため、PDCAサイクルをプロセスをいかに早く、繰り返し回せるかかが、より良い結果を得るためのカギとなってきます。

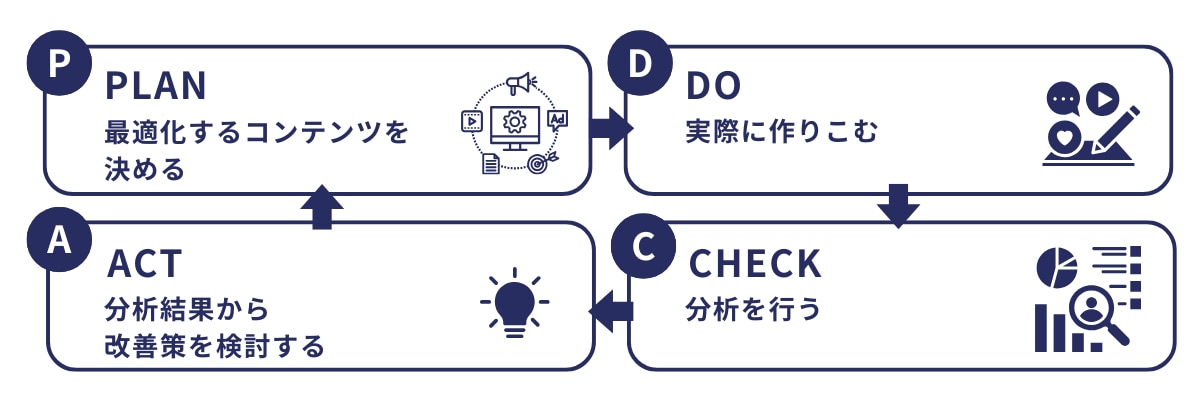

コンテンツマーケティングのPDCAサイクル

コンテンツマーケティングは、ブログ記事や事例記事、ホワイトペーパー・サービス紹介資料、動画、など様々な形で、ユーザーにコンテンツを届けて「購入したい」という気持ちになってもらうための手法です。

この手法の鍵となるのは、「コンテンツ内容=顧客が何を知りたいか」と「デリバリー手段=顧客にどうやって伝えるか」を最適化していくことです。

つまり、コンテンツマーケティングにおけるPDCAサイクルでは、提供しているコンテンツ内容とデリバリー手段が最適かを判断し、最適でなければ改善を施していく流れになります。

- PLAN:最適化するコンテンツを決める

- DO:実際に作りこむ

- CHECK:分析を行う

- ACT:分析結果から改善策を検討する

関連記事:BtoBのコンテンツマーケティングとは?成功事例から学ぶ成果につながる設計のポイント

PLAN:最適化するコンテンツを決める

まずは、あなた自身が狙っているターゲットユーザーになったつもりで、課題を洗い出していきましょう。改めてペルソナやカスタマージャーニーを見直すのもよいでしょう。

そのうえで、自社に今あるコンテンツを客観的に見てみてください。

主な着眼点は、以下の3つです。

- 興味を引く企画なのか

- 提供する情報に不足はないか

- 情報が分かりやすくなっているか(ユーザーの課題が解決できているか)

ユーザー視点で確認しながら、リライトが必要なコンテンツや、不足しているコンテンツがあれば新規作成すべきコンテンツとして洗い出します。

また、コンテンツをブラッシュアップ・新規作成した際の成果指標も決めておきましょう。

具体的な目標を設定し、改善した結果どの数字に変化が出ると良くなったと言えるか、またどのくらいの期間で結果が出るかを考え、コンテンツ配信後の分析の予定を立てます。

関連記事:BtoBマーケティングのペルソナ設定とは?個人と組織の2つ作成するのがポイント

関連記事:カスタマージャーニーマップの作り方とは?弊社の作成手順を解説

DO:実際に作りこむ

洗い出したコンテンツの完成イメージを企画の骨子に落とし込みましょう。作成した骨子は、以後のコンテンツづくりのベースになります。

骨子ができたら、今度は骨子に沿って文言やビジュアルを考えます。ポイントは、常にターゲット目線でどう感じるかを軸にすることです。下記の視点でユーザーが知りたい情報を網羅的に盛り込み、少しでも「購入したい」気持ちに近づくように検討度を上げていくような流れで伝えましょう。

- コンテンツを読む前はどのような課題を持っているか

- コンテンツを読んだ・見た後にどのような行動をしてほしいか

これは、どのようなコンテンツでも共通する考え方です。必ず押さえておきましょう。

なお、ユーザーはコンテンツに対し少しでも違和感や疑問を感じると、以降のページを読み進めなくなり、コンテンツから離脱してしまいます。冗長表現や誤字脱字は修正し、読みやすいコンテンツを目指しましょう。

各コンテンツの具体的な作り方やそのコツについては、これらの記事をご覧ください。

関連記事:ホワイトペーパーとは?商談につながる書き方とダウンロードを増やすコツ

関連記事:効果的な導入事例の書き方とは?弊社の構成テンプレートで解説

関連記事:Webライティング基本の書き方とは?初心者向けのテンプレートとコツ

●外部のデザイナーやライターに委託する場合

事前に骨子を共有し、認識を揃えておく必要があります。期日を決め、作成の途中段階で進捗確認を設けながら、適切に自社の意図を実現するコンテンツを作り込んでもらうのが良いでしょう。

CHECK:分析を行う

企画したコンテンツを作成・配信したら、配信後の分析を行い、結果を可視化しましょう。

コンテンツマーケティングにおける基本的な指標をいくつかご紹介します。

▼コンテンツマーケティングにおける主な指標

指標 |

内容 |

|---|---|

UU(ユニークユーザー数) |

特定のサイトやページに訪問したユーザーの数。 |

アクセス数(セッション数) |

特定のサイトやページに訪問された回数。 ユーザーひとりで複数回訪問すると、回数分カウントすることになる。 |

PV(ページビュー) |

特定のページが表示された回数。 1回の訪問で複数ページ閲覧する場合は数が増える。 |

離脱率 |

サイト訪問後、ブラウザを閉じたり別サイトに移動したりする割合。 分析ツール次第で、何ページ目で離脱したかや、ページのどこで離脱したかまで調べることもできる。 |

記事更新数 |

ブログ媒体など情報発信ツール上でのコンテンツの更新回数。 立ち上げ当初の指標としてよく見られる。 |

調べたい指標によって、使うべき分析ツールも変わります。

たとえば、Webサイトの効果想定であれば、必ず入れておきたいのがGoogle アナリティクスです。無料で使える上に、アクセス数やページ遷移など、基本的な分析指標はほぼ網羅的に調べられます。

どのツールがよいか分からない場合は、まずはGoogleアナリティクスを登録してみるとよいでしょう。

また、サイトのページ単位で顧客の行動まで深く調べるなら、ヒートマップツールを導入するのもおすすめです。ヒートマップツールは、ユーザーのサイト滞在時間やマウスの動きを解析し、サーモグラフィーのように色付け・可視化します。ユーザーがページ内のどのコンテンツに注目しているのか、どこで離脱しているのかを知ることができます。

「どの指標をチェックすべきか」「必要なツールは何か」詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

関連記事:コンテンツマーケティングのKPI設定方法とは?効果的な運用方法も紹介

ACT:分析結果から改善策を検討する

可視化された分析結果から、自社のコンテンツマーケティングにおいて何が課題となっているかを検討します。実施施策の成果指標目標と乖離していないか、月単位、週単位で見て、施策前後での数値の変化がないかと調べていくと解決策が見えてきます。

改善策を検討するときは、まずは仮説をたくさん立ててみましょう。

最初から効果や実現可能性に縛られず、いったん自由に案を洗い出し、その中からマーケティングの目的とゴール、現在の社内リソースを加味して、効果的な策に絞って選んでください。

改善策の見つけ方についてはこちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

関連記事:マーケティングの効果測定とは?重要指標と測定方法・改善方法を解説【成功事例あり】

どのくらいの頻度で回すか

コンテンツマーケティング自体が様々な実務を含んでいるため一概には言えませんが、自社サイトの改善であれば、まずは3ヶ月に1回サイクルを回すところから始めましょう。

1ヶ月でPLAN→DOまで行い、1ヶ月運用してみてCHECK、その後ACT→PLAN→DOを1ヶ月で行い、繰り返すイメージです。

必ずしも毎回何かを改善しないといけない訳ではありませんが、課題点にすぐ気づけるよう、CHECKフェーズは定期的に実施するのが理想的です。

関連記事:【開催レポート】オウンドメディア運営企業3社が語る!BtoB企業が実施すべき「コンテンツマーケティング」の極意

関連記事:オウンドメディアを運用する目的とは?目標・戦略設計のやり方

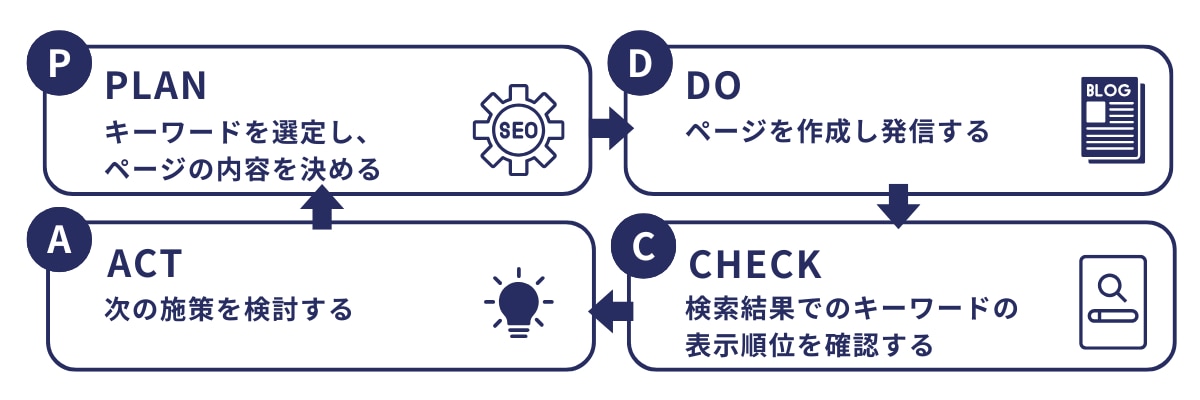

SEO対策のPDCAサイクル

検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)の略であるSEO対策は、検索された時に自社サイトが上位に表示されるようにするマーケティング施策を指します。

- PLAN:キーワードを選定し、ページの内容を決める

- DO:ページを作成し発信する

- CHECK:検索結果でのキーワードの表示順位を確認する

- ACT:次の施策を検討する

PLAN:キーワードを選定し、ページの内容を決める

まずはじめに、キーワード選定から始めましょう。

マーケティングで狙いたいターゲットの悩みを書き出し、検索者がどんなことに悩んでいるかを考えることが重要です。ターゲットの深い悩みを解決する内容であるかどうかが、SEO対策で光るコンテンツの質を左右します。

▼ターゲットの悩みの深堀に役立つフォーマット

項目 |

詳細 |

|---|---|

年齢・性別 |

男性 40代前半 |

検索行動に至った理由 |

物流会社で管理職をしているが、倉庫管理に人件費がかかり困っているため、改善できる方法を探している。 |

どんな悩みをもっているか |

倉庫管理にかかる人件費をおさえたい。 |

検索者の一番知りたいこと |

倉庫管理の人件費をおさえる具体的な方法。 |

検索者の他の疑問 |

どのくらい人件費が削減できるものなのか? 外部コンサルに頼むべきなのか? 機械やシステム導入にはどのくらい費用がかかるか? 導入実績はあるのか?他社はどんな対応をしているか? |

検索者が持つテーマに関するイメージ |

人件費をおさえるのって難しそう。外部のコンサルや機械を導入するとお金が余計にかかりそう。 ある程度は人件費がかかっても仕方ないのかな。 |

ターゲットのイメージをつけたところで、SEO対策するキーワードを選定しましょう。

ターゲットの気持ちで、ターゲットが検索しそうなキーワードを探していく作業です。残念ながらツールで自動的に洗い出すといったような魔法のやり方はありません。思いつくキーワードを地道に探していく作業となります。

ただ、手がかりはありますので、下記のやり方で探してみてください。

- ターゲットの気持ちになって検索しそうなキーワードを想像する

- 顧客にヒアリングする(既存顧客やターゲットと同じような企業の人にインタビューしたり、商談でよく顧客が使うキーワードを営業に聞いてみる)

- ChatGPTなどの生成AIに自社のターゲットが検索しそうな言葉を洗い出してもらう

- 競合企業のWebサイトが獲得しているキーワードを洗い出す ※Ahrefsなどの分析ツールで可能

- サジェスト(他に検索しているキーワード)を調べる ※実際に検索したり、ラッコキーワードなどのツールで可能

なお、キーワードを選定するための、ワークシートをご用意しておりますので、ぜひこちらをご活用ください。

→直接記入して使える!SEOキーワード選定シート

関連記事:【基本】SEOはキーワード選定が9割!すぐ実行できる手順とツール

DO:ページを作成し発信する

対策すべきキーワードが洗い出せたら、そのキーワードで検索順位1位になるようなページの構成を考えます。

大前提は「ターゲットが一番知りたいことに焦点を当てる」ことです。悩みの正体が知りたいのか、悩みの解決方法が知りたいのか、同じ悩みを持っている人の事例が知りたいのか。最もターゲットが知りたいと思っていることに応えられるよう、構成を考えましょう。

その上で「答え」を見ましょう。すでに、上位表示されているコンテンツは、現時点で検索意図に最も合致したページだといえます。

それぞれの特徴を掴み、各ページに負けないコンテンツにするには、どんな要素を盛り込むとよいか、他のページがケアできていない要素はないか、探してみましょう。

上位表示されているコンテンツの内容+新しい情報(一次情報)を盛り込むのがコツです。

また、SEO対策ではタイトルの付け方も重要です。疑問の解決を期待できる、短くて具体的なタイトルにしましょう。できるだけタイトルの前半に狙ったキーワードを寄せておくとさらによいでしょう。

構成が出来たら、それに基づいて記事の文章を作成して、ページを公開します。

CHECK:検索結果でのキーワードの表示順位を確認する

SEO対策をした結果、検索結果で自社ページが上位にきているかどうかを確認しましょう。

Googleサーチコンソールなどの順位測定ツールを使い自社のページがどの位置にいるのかを時系列で記録を残すのがおすすめです。

もちろん、上位に表示されればされるほど、流入が多くなります。特に検索順位1位は、2位以下と比べて流入数の差は歴然です。

SEO対策を行うなら、検索1位の獲得を狙いましょう。

ACT:次の打ち手を検討する

検索順位が伸び悩んでいる場合、SEOリライトを実施します。

競合の記事をみたり、改めて検索意図を考えたりと、どうすれば上位に上がるのか「分析」し、記事に足りない要素を付け加えていきます。詳しいやり方はこちらの記事を参考にしてみてください。

ただし、上位がドメインパワーの強い太刀打ちできないようなページなのであれば、どんなにリライトしても勝てない可能性が高いため、工数の割に成果がでないかもしれません。

そのような場合は、そのキーワードに関連していて、もう少しボリュームの小さな新しいキーワードの選定を検討します。再度ターゲットの悩みに立ち返り、よりターゲットの深い悩みに関連したキーワードを深堀していきましょう。

関連記事:【編集部が解説】SEOで狙うべきGoogle検索ボリュームの目安とは

★なぜ検索結果で上位表示されるのか?詳細のアルゴリズム(仕組み)は、Googleの機密情報とされていますが、基本はユーザーのクリック状況、ページの滞在率、他のページへの遷移率などが結果を左右すると言われています。

つまり、たくさんクリックされ、ページをじっくり閲覧され、他のページものぞきたくなるようなコンテンツが、Googleから有益なコンテンツだと評価され、上位表示されることにつながります。

言い換えれば、ユーザーが本当に満足できるコンテンツづくりを推進してはじめて、記事が検索結果の上位に表示されるのです。

関連記事:【基本】Googleアルゴリズムとは?10年経っても変わらない原理原則

どのくらいの頻度で回すか

意図したキーワードで検索結果に新しいホームページが表示されるには約1ヶ月かかると言われています。早ければ2~3日、遅いと2~3ヶ月かかる場合もあるようです。

サイクルを回すことばかりに固執せず、質の高いコンテンツづくりに注力し、確認~改善は1ヶ月に1回を目安に回していくのがおすすめです。

関連記事:【5分でわかる】SEO対策とは?編集部が初心者にわかりやすく伝える基本

Web広告のPDCAサイクル

Web上で自社の商品やサービスを認知させるのが広告の役割。よりターゲットイメージを明確にし、ターゲットに響く訴求をすることが求められます。

Web広告にはさまざまな種類があります。主な種類は以下のとおりです。

- 検索エンジンにテキスト広告を表示する「リスティング広告」

- 複数の媒体で形成されたネットワークに広告を配信する「アドネットワーク広告」

- サイトに訪れたユーザーに広告を配信する「リターゲティング広告」

- FacebookやX(旧 Twitter)などの「SNS広告」

- バナーや記事の広告枠を買って掲載する「純広告」

どの広告手法を選ぶかは、商材やターゲット層によって異なりますが、共通するのは「効果を最大化するためのPDCAサイクルを回すこと」です。

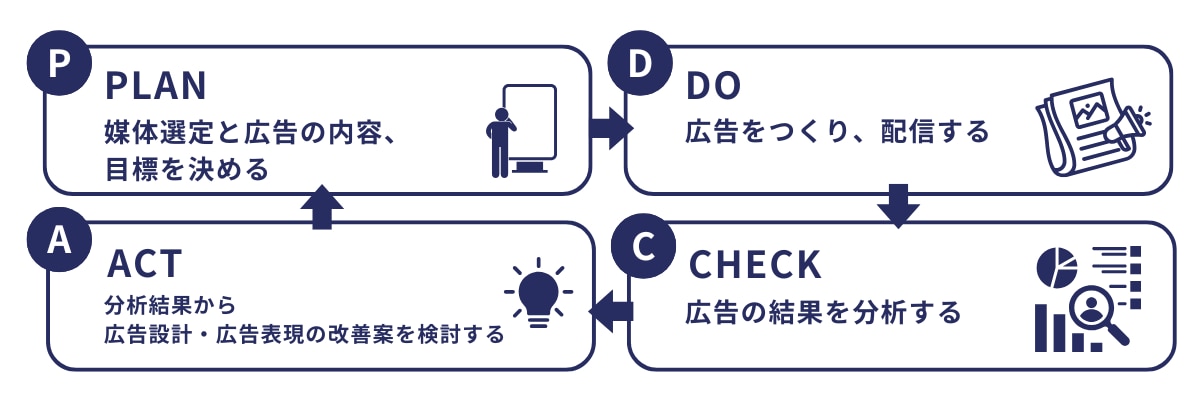

- PLAN:媒体選定と広告の内容、目標を決める

- DO:広告をつくり、配信する

- CHECK:広告の結果を分析する

- ACT:分析結果から広告設計・広告表現の改善案を検討する

PLAN:媒体選定と広告の内容、目標指標を決める

Web広告におけるPLANのフェーズでは、媒体の選定が重要です。なぜなら、どんなに訴求の強い広告でも、求めているターゲットがその媒体を閲覧していなければ、いくら出稿しても無意味だからです。

まずはターゲットのイメージを明確にし、ターゲットが最も集まる(閲覧している)媒体を探すことに全力を注ぎましょう。

広告出稿は費用もかかります。広告で達成したい目標CV件数に対し、どのくらいの費用対効果が期待できるのか、予め確認しておくと良いでしょう。

また、媒体にどんな競合がどんな広告で出稿しているか、競合調査することも効果的です。ターゲットになんという言葉で振り向いてもらうか、競合と比べて魅力的かを意識し、情報を収集しましょう。

ここまで検討ができたら、コンテンツマーケティングと同様に、以後広告づくりの軸となる骨子を作成します。

▼Web広告における企画の骨子例

項目名 |

詳細 |

|---|---|

企画のテーマ |

アドネットワーク広告の配信 |

マーケティングのゴール |

自社で提供している倉庫管理システムを年間で1000社に導入してもらう |

自社の提供価値 |

AIを用いた倉庫管理システムの導入〜運営までサポート |

ターゲット |

倉庫管理に人件費がかかり困っている管理職の方 |

現状の課題 |

自社サイト内でサービスの紹介をしているが、受注件数が伸び悩んでいる。 |

企画の目的 |

自社サイトの運用だけでは網羅し切れない、新たな顧客層にアプローチし導入件数拡大に貢献する。 |

解決策 (やること) |

アドネットワーク広告のメニューを追加し、配信する。 詳細:代理店経由で実施予定。 担当:〇〇、〇〇/パートナー企業の〇〇様 期日:〇/〇 費用:運用費で月額50万円~(見積もりは別紙参照) 備考:バナー・LP制作が必要、社内のクリエイティブ制作チームに相談済み。 |

DO:広告をつくり、配信する

配信する媒体や費用を決め、配信するプランが出来たら、いよいよ広告をつくって出稿します。

Web広告においては、

- バナーやテキスト広告といった、ターゲットが最初に目にしクリックする箇所

- クリック後に自社の商品やサービスを詳しく見ることができるランディングページ(LP)

の2種類が主な制作物となります。配信する媒体によって複数必要なケースもありますが、骨子をもとに、媒体に合わせて設計書に落とし込むのが基本的な流れになります。

▼設計書の例

ターゲット |

年齢・性別 |

男性 40代前半 |

職業・役職 |

物流関係の会社で管理職 |

|

一番の悩み |

倉庫管理に人件費がかかり困っている |

|

バナーやテキスト |

キャッチ(悩みの解決策を一言で!) |

ロボのちからで超効率管理! |

LPの冒頭 |

もう少し説明すると… |

最新AI機能搭載。最強の倉庫管理システムで、人的コストを削減!管理者の強いミカタに! |

|

LPのボディ

|

どんな悩み?(ターゲットが言いそうな言葉で) |

倉庫管理は人件費がかかって大変…。 |

悩みの本質的な原因 |

様々な管理タスクを、人の手でこなしているから。 |

|

商品が提供できる解決策 |

システム構築により管理タスクを機械化して人的コストを解消! |

|

解決する理由(論理的に分かりやすく) |

・AI機能で資材や商品管理の最適な方法を自動で提案してくれる

・資材や商品がなくなる前にアラートが出せる、アラート時期も自由に設定可能

・困った時はいつでも相談できるチャット機能も実装

|

|

良さの確信(第三者の認証、利用者の声、他社との比較) |

・エンジニア10,000人が選ぶシステムアワード 金賞受賞

・愛用者の声

・類似サービスの比較(コスパの良さ、設定工数の短さを訴求)

|

|

オファー | ||

|

初回返金保証つき月額30万円プラン

・1ヶ月使って効果がないなら即解約可能、しかも全額返金

・年払いだと10%OFF

| ||

LPの最後 |

すぐ行動しないデメリット |

お得なキャンペーンのためあと2ヵ月で受付終了 |

行動の促進 |

購入は下記のボタンをクリック! |

上記の事例としてあげた設計書の流れは、基本的な広告の要素をベースに作成しています。この設計書に沿って文言やビジュアルを具体的に詰めていくと、訴求力のある優れたページに仕上がります。

リスティング広告のテキストやバナーについては、クリックした先のランディングページへと繋げるために、目を引き、魅力的かつ自分の悩みを解決することが一発で分かるようなコンテンツを心がけましょう。

作成後はいよいよ出稿です。自社でインハウス化しているところもあれば、広告代理店に出稿をお願いする場合もあると思います。代理店はじめ外部に委託する場合は、広告目標(KPI)と目標達成の期日を共有しておきましょう。

CHECK:広告の結果を分析する

広告出稿の結果を分析する際は、コンテンツマーケティング同様、KPIの指標に沿って数値を見ていきます。結果が出ていないときは、どこに課題があるかまで深く調べましょう。

成果件数や費用対効果がダイレクトに結果に反映されるため、コンテンツマーケティングの指標として使うアクセス数やPV数ももちろんですが、下記のような指標もよく使われます。

▼Web広告における主な指標

指標 |

内容 |

|---|---|

CV(コンバージョン) |

獲得した成果の数。 サンプルや商品の注文件数・メルマガなどの登録件数・資料請求の申し込みなど、マーケティングにより何を成果とするかが異なる。 |

CPA(シーピーエー) |

成果獲得単価。1件の成果を獲得するのにかかった費用。 費用対効果をはかるのに使用する。 |

CVR(シーブイアール) |

成果獲得率。1件の成果を獲得する割合。 全体のユーザー数やアクセス数に対し、どの程度が成果に繋がったかを表す。 |

CTC(シーティーシー) |

クリック単価。1クリックあたりの費用。 |

CTR(シーティーアール) |

クリック率。全体のアクセスのうちクリックされた割合 |

ACT:分析結果から広告設計・広告表現の改善案を検討する

数字の課題に対して改善案を考えましょう。

例えば、「コンバージョン件数が目標未達」であれば、自社の広告ページのどこで離脱しているのか、そもそも広告まで到達していないのかによって、改善すべきがサイトの冒頭なのか、フォーム部分なのか、それより前の広告部分なのかが変わります。

どのくらいの頻度で回すか

広告の種類にもよりますが、基本的に費用対効果がタイムリーに分かるメニューが多いのが特徴です。出稿したばかりのときは、数値を2~3日に1回は確認し、週次で媒体選定の見直しを整えるようしましょう。

関連記事:リードの質を上げるプロセス|バナー広告で顧客ニーズを探る!「広告100本ノックテスト」

関連記事:ランディングページの作り方を紹介!手順から注意点、ツールまで解説

SNS運用のPDCAサイクル

X(旧 Twitter)やFacebook、Instagramを用いた運用全般を指すマーケティング手法です。基本はコンテンツマーケティングの進め方を踏襲しますが、SNSならではの特徴も理解した上でPDCAサイクルを回す必要があります。

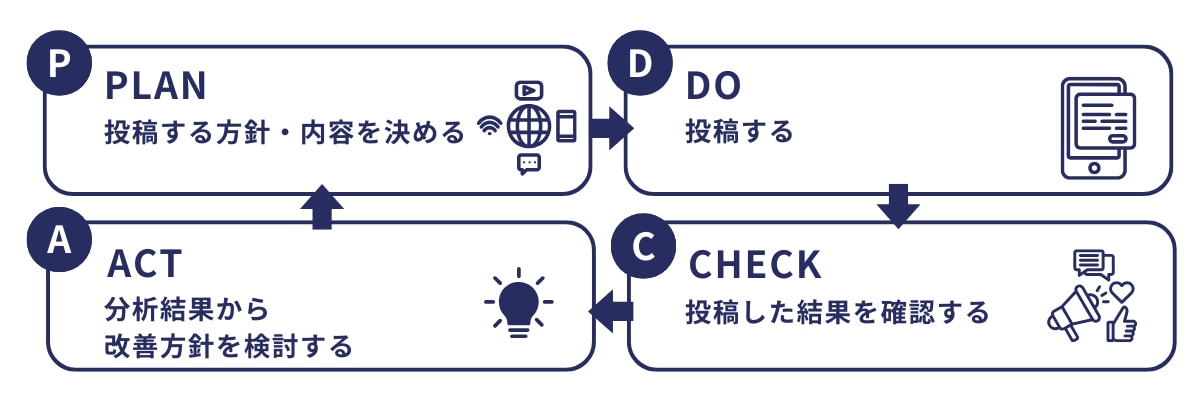

- PLAN:投稿する方針・内容を決める

- DO:投稿する

- CHECK:投稿した結果を確認する

- ACT:分析結果から改善方針を検討する

PLAN:投稿する方針・内容を決める

他媒体よりも更新頻度を重ねる必要があるため、2週間~1ヶ月先の予定を見据えて計画を立てると良いでしょう。媒体特性も考慮が必要です。基本的なところでは、

- X(旧 Twitter)→文字制限がありタイムラインが順次流れていく媒体

- Facebook→匿名性があまりなく自社ページでのショップ経営も可能

- Instagram→写真が真っ先に目に入る仕様、ストーリー閲覧も多い

といった特徴をもっています。

コンテンツマーケティング同様、何の目的でマーケティングするのかと、ターゲットがどんな人であるかを明確にイメージすることが重要です。

DO:投稿する

どのSNS媒体で、誰に対しどんな情報を配信するのかが決まれば、実際に投稿するフェーズに入ります。サイトで記事をつくるよりも投稿数が多くなるので、文言を逐一決めてかかるより、目的とおおまかな内容を決めておくと良いでしょう。

フォーマット化し、投稿内容の型を作っておくと、複数人で手分けして投稿する場合でも、ある程度のクオリティが担保できるのでおすすめです。

★フォーマット例

項目 |

詳細 |

|---|---|

ターゲット |

物流関係の会社で管理職をしており、倉庫管理の人件費に悩んでいる。 |

目的 |

管理職ならではの悩みにフォーカスしたオンラインサロンでの情報配信でファン化し、自社のコンテンツ(倉庫管理システム)を紹介、受注につなげる。 |

SNS媒体 |

Facebook、企業ページを作成し友達登録してもらう。 |

投稿頻度 |

週に2回 |

担当 |

〇〇 |

投稿内容(概要) |

倉庫管理の運用を効果的に進める方法のコンテンツ |

フォーマット |

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(タイトル)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 本文

→問い合わせはこちら

-------------------------------------------

○○株式会社

TEL:ーーーーー

住所:ーーーーー

------------------------------------------- |

SNSはコミュニケーションツールでもあるので、ターゲットとなるユーザーからコメントやDMで質問や問い合わせがくるケースがあります。

想定される質問への対応や回答を、あらかじめマニュアル化したり、社内での問い合わせフローを作成しておくのがおすすめです。事例としては、SNSアカウントを複数用意し、情報発信用と顧客対応用とで分けて運用している企業もあります。

CHECK:投稿した結果を確認する

SNS媒体の運用が進んだら、数値を調べて結果を確認します。SNSの機能により、「いいね」「シェア」といった独自の指標も存在します。

▼SNS運用における主な指標

指標 |

内容 |

|---|---|

読者数、友達数、フォロワー数 |

ユーザーとの繋がりの数。 ブログの読者やInstagramの友達、X(旧 Twitter)のフォロワーといったものが該当する。 |

いいね数 |

SNSの投稿についた高評価の数。 Facebookはいいねで押せるスタンプの種類が豊富であったり、YouTubeでは低評価も押せたりと、SNSによって違いがある。 |

シェア数、拡散数 |

投稿したコンテンツがシェア・拡散された数を示す指標。 Facebookの「シェアする」や、X(旧 Twitter)の「ポスト」機能など。 |

エンゲージメント率 |

SNSの特定の投稿に対し、コメントやシェアで反応したユーザーの割合。どのSNSかにより算出方法が異なる。 |

投稿数 |

何回投稿したかの数。運用したばかりの頃は数値実績がつきにくいので、まずは「月●回投稿」と決めて目標値にすると良い。 |

いいね数やフォロワーはアカウント情報で常に可視化されていますが、SNS自体にアカウント解析機能が実装されている場合もあるので、使える機能を網羅的に使いましょう。

ACT:分析結果から改善方針を検討する

分析結果を見て改善方針を決めるフェーズは、コンテンツマーケティングと同様です。改善するポイントとして、まずは投稿の内容を見直し、どういうコンテンツを配信するかが論点となります。改めてマーケティングの目的とターゲットがどんな人かを整理した上で、内容を詰めていきましょう。

その他にも下記のような観点が改善のポイントとなるので、参考にしてみてくださいね。

▼SNS運用の主な改善点

- ハッシュタグやリツイート機能など拡散するための方法は適切に機能しているか?

- ストーリーなどの動画機能をどの程度活用するか?

- 更新数、投稿数を多く/少なくするのはどうか?

- プロフィールやアカウント画像を変更するのはどうか?

- コメントやDMなど、ユーザーとのコミュニケーションをどの程度活用するか?

- 配信しているSNSの種類は適切か?利用ユーザーが多い新たなSNSがないか?

どのくらいの頻度で回すか

投稿し続けていくことでブランドの価値やメッセージを伝えていくような役割もあるので、数日そこらで運用方針をガラッと変えるようなことは起こりにくい媒体です。基本は、2〜3ヶ月に1回のサイクルでPDCAを回し、数値の大きな変化が見られるようなら改善を考えましょう。

ただし、投稿内容によっては強い拡散力があり、急激に数値を変化させる影響力を持っています。ターゲットの認知状況を把握するためにも、特に意図的に投稿内容を変えた際は、細かく数値分析のフェーズを入れるようにしましょう。

関連記事:BtoB向けSNSマーケティングの効果的な活用手順を徹底解説【事例付】

PDCAが回らない企業の典型的な原因と解決策

「PDCAを回しているつもりなのに、思うような成果が出ない」そんな悩みを抱えていませんか?

企業のマーケティング施策において、PDCAは重要なプロセスですが、実際には「回っていない」「形骸化している」というケースが少なくありません。そこで、企業が陥りやすい「PDCAが回らない原因」と、すぐに実践できる解決策を紹介します。

- KPIの設定が曖昧で、成功基準が不明確

- 改善案が実行されず、施策が「やりっぱなし」になっている

- データ分析のスキル不足により、改善ポイントが分からない

KPIの設定が曖昧で、成功基準が不明確

下記のような状況になっていませんか?

- 具体的な数値目標(リード獲得数、CVR向上率など)が決まっていない。

- 「売上を上げたい」「問い合わせを増やしたい」など、抽象的な目標しかない。

- 施策の成果を評価する基準が定まっておらず、何をもって成功とするのか分からない。

KPIが設定されていないと、どの施策が成功したのかが判断できず、改善の方向性が見えなくなります。結果的にDO(施策の実行)もおろそかになってしまいます。

解決策

まずは業界の標準値や過去のデータを参考にしながら、仮でもいいのでKPIを設定してみましょう。「CHECK」の段階で高すぎたり低すぎたりする場合は柔軟に調整していけば問題ありません。

BtoBマーケティングの場合、受注数から逆算して、商談数・リード数・Webサイト流入数などの指標を決められます。「何を目標にすべきか分からない」という場合は、ワークシートを活用しながらKPIを設定してみましょう。

→BtoBマーケティング専用 自社のマーケティング目標を決められるKPI設定シート

改善案が実行されず、施策が「やりっぱなし」になっている

下記のような状況になっていませんか?

- 施策を実行した後に、結果の分析が行われず次のアクションが決まらない。

- 分析はするものの、改善策が定まらず、同じ施策を繰り返してしまう。

- 責任者が不明確で、誰が次のアクションを取るのかが曖昧。

施策をやっただけで満足してしまい、振り返りが行われないと、同じミスを繰り返してしまいます。工数をかけたわりに成果が出ず、チームのモチベーションも低下するリスクがあります。

解決策

定期的な改善ミーティングを実施するようにしましょう。会議では、施策の担当者がそれぞれの施策について「結果の振り返り」と「改善策の決定」をセットで行います。

マーケティングチームの知見を持ち寄って改善策を検討することもできるため、ノウハウ蓄積にも役立ちます。

関連記事:マーケティング組織とは?立ち上げ・運営方法を成功事例とともに解説

データ分析のスキル不足により、改善ポイントが分からない

下記のような状況になっていませんか?

- Googleアナリティクスやヒートマップツールを導入しているが、活用できていない。

- どのデータを見れば改善点が分かるのかが分からない。

- 感覚的な判断で施策を進めてしまい、効果が不透明なまま。

データ分析のスキルが不足していると、何がボトルネックになっているのか分からず、改善の手が打てません。その結果、PDCAを回したくても次のアクションにつなげられなくなります。

解決策

ノウハウ不足からきていますので、スキルアップか外部に頼るしかありません。

- データ分析スキルをチームで向上させる(オンライン講座の受講など)

- 外部のコンサルタントに依頼し、具体的なアドバイスをもらう

- スキルを持ったマーケティング人材を採用する

特に、実務の中でアドバイスを受けながら進める「伴走型サポート」を活用すると、スキルアップと成果向上を同時に実現できるのでおすすめです。

PDCAの例:当社オウンドメディアの運営の場合

当社が運営する本ブログ「One Tip」におけるPDCAサイクルの回し方をご紹介します。

- PLAN:キーワード選定とページの内容を決める

- DO:ページを作成し発信する

- CHECK:流入数とCV数を確認する

- ACT:次の打ち手を検討する

「PLAN」「DO」については、基本的に本記事でご紹介したSEO対策のPDCAと同じですので、ここでは、「CHECK」「ACT」にあたる作業についてご紹介します。

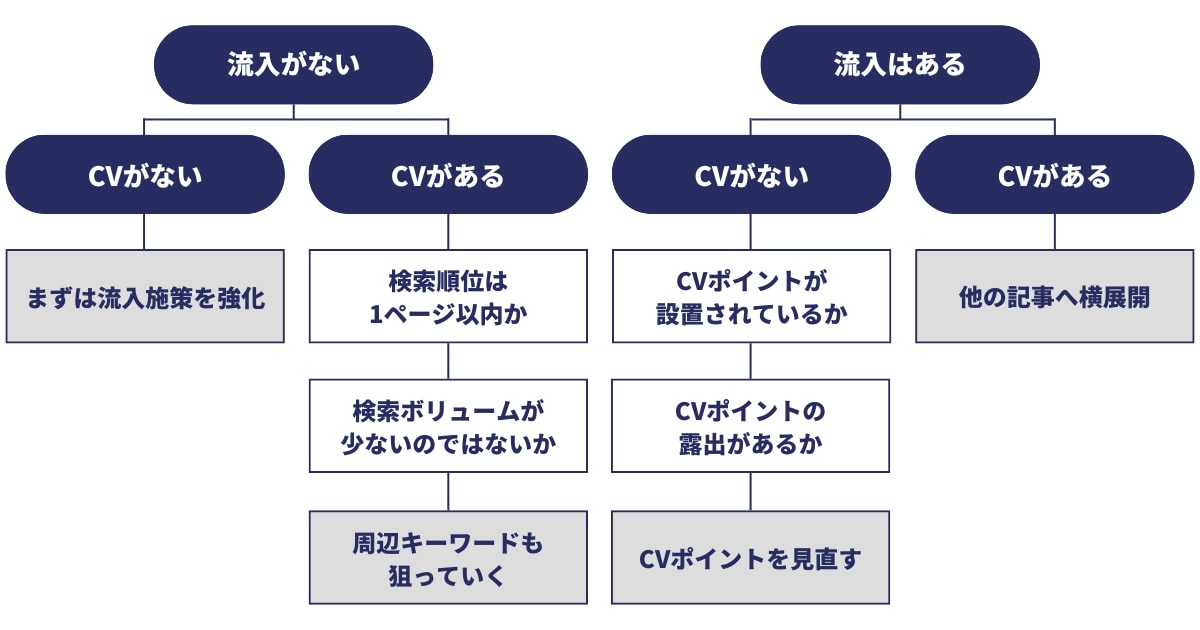

以下は、改善すべきポイントを特定するための確認事項をフローチャートに落とし込んだものです。

最初に見ているのは「十分な流入があるか」です。まず想定している流入数と実際のデータを比較し、全体的な傾向を把握します。

そして、当社ではその次に「CVがあるか」を見ています。当社のブログの運営目的は、リード獲得だからです。

では「CHECK」の結果からどのように改善策を導き出しているのか「ACT」について解説します。

ケース①:流入もCVもない

この場合、まずは流入の増加が最優先課題となります。

なぜなら、サイトへの流入がなければ、そもそもコンバージョン(CV)も発生しないからです。

流入が少ない主な原因のひとつは、記事の検索順位が低いこと。そのため、SEOリライトを実施し、検索結果での上位表示を目指します。

よくある失敗ケース

当社にお問い合わせいただく企業様の中には、検索ボリュームがほとんどないキーワードを狙ってしまっているケースが少なくありません。

SEO記事を作成する前に検索ボリュームを調査すれば防げる問題ですが、「ユーザーはこんな情報を求めているはず」「自社の強みを知ってほしい」といった視点だけで記事を書いてしまうと、このような失敗に陥りがちです。

思い当たる場合は改めて検索ボリュームを確認してみてください。

ケース②:流入がないが、CVはある

この場合、まずは検索順位の改善に取り組むことが最優先です。そのため、SEOリライトを実施し、記事の検索順位を引き上げることが重要になります。

しかし、狙ったキーワード自体の検索ボリュームが少ない場合は、流入数が限られてしまいます。

そのようなケースでは、CVにつながる可能性のある関連キーワードを追加し、検索流入の幅を広げることで対策を講じます。

ケース③:流入はあるが、CVがない

流入があるのにCVが発生していない場合、CVポイントの設置や導線を見直します。

まず、CVポイントが適切に設置されているか確認しましょう。

▶ 適切に設置されていない場合(例:読者が気づきにくい場所に1つだけ設置されていない)

改善策① リード文や記事の最後にもCVポイントを追加する

改善策② ポップアップやバナーを活用し、さらに視認性を向上させる

▶ 設置場所に問題がない場合

検索意図に合った適切なCVポイントかを再検討。

同じ流入キーワードの他社の記事をみて、どのようなCVポイントを置いているかも参考になります。自社が今置いているCVポイントよりも良いものがあればそれを参考に新しいホワイトペーパーを作成するなどの改善案を検討します。

ケース④:流入もCVもある

流入もCVもある場合はかなりの優良記事として、その成功パターンを他の記事に展開します。

展開の例:

- CVポイントへの誘導の仕方など「勝ちパターン」を分析し、他の記事にも応用

- 関連記事への内部リンクを強化(読者の回遊性を向上・SEO効果を最大化)

補足:PDCAに似たフレームワーク

ここではPDCAと似たフレームワークもご紹介します!効率化に悩んだ際は、思い出してみてください。

ECRS(イクルス)

頭文字 |

詳細 |

|---|---|

Eliminate(排除) Cmbine(結合) Rearrange(交換) Simplify(簡素化) |

業務の効率化や最適化を行うのに有効なフレームワーク。 業務を効率化する際は、まず“業務自体を止められないか(排除)”から考え、やらなければいけない業務は“他の業務と一緒にできないか(結合)”を考える。 それでも残った業務は“手順を入れ替えられないか(交換)”、また“手順やチェック方法を簡単にできないか(簡素化)”と検討すると、効率化がスムーズに進む。 |

OODA(ウーダ)

頭文字 |

詳細 |

|---|---|

Observer(観察) Orient(仮説構築) Decide(意思決定) Act(実行) |

工程の分からない新しい事業を始めるときなどに有効なフレームワーク。 事業を始める前に、まずは情報を収集し(観察)、収集した情報をもとに仮説を立てる(仮説構築)。 立てた仮説から何を実行するかを決めて(意思決定)、プランを実行(実行)。 このプロセスを繰り返すことで、前例のない新規事業でも推進していくことができる。 |

関連記事:マーケティングフレームワーク12選|BtoBビジネスですぐ使えるテンプレ付

PDCA、ECRS、OODA等が掲載されているフレームワーク集もぜひご活用ください。

▼書いて使える!マーケティングフレームワーク テンプレート集【全12種類掲載】

WebマーケティングのPDCA診断チェックリスト

PDCAが正しく回っているかどうかをチェックするための簡単な診断リストを用意しました。以下の質問に「はい」「いいえ」で答えてみてください。

チェック項目 |

はい |

いいえ |

1. KPIは具体的な数値目標として設定されているか? |

□ |

□ |

2. PDCAの「CHECK」フェーズで、施策の結果を定量的に測定しているか? |

□ |

□ |

3. 施策ごとの改善点を定期的に議論する場を設けているか? |

□ |

□ |

4. 改善案を明確にし、実行までのロードマップを作成しているか? |

□ |

□ |

5. データ分析ツールを活用し、数値を根拠に意思決定しているか? |

□ |

□ |

6. 施策の実行者と責任者が明確になっているか? |

□ |

□ |

7. 競合の施策や市場の動向を定期的にチェックしているか? |

□ |

□ |

8. 過去の施策の成功・失敗要因を記録し、ナレッジとして活用しているか? |

□ |

□ |

診断結果

「はい」が6個以上 → PDCAが順調に回っている可能性が高いです。このまま継続しつつ、さらにデータを活用する方法を検討しましょう。

「はい」が4~5個 → 改善の余地あり。特に「CHECK」「ACT」のフェーズを強化しましょう。

「はい」が3個以下 → PDCAがうまく機能していない可能性があります。まずは目標設定と分析の仕組みを見直すことを推奨します。

「はい」が少ない方は当社BtoBマーケティング支援サービス「ferret」もご検討ください!

WebマーケティングのPDCAに便利なサービス「ferret」

「何が原因かわからないけれど、今のやり方では成果が出にくい」そんなお悩みはありませんか?少しでも思い当たることがございましたら、「ferret」にご相談ください。

「ferret」は、BtoB企業に特化したマーケティング支援サービスです。戦略設計・施策運用・効果測定まで、BtoBマーケティングに必要なすべてを一気通貫でサポートしています。

伴走型支援で、専門アドバイザーが、貴社の施策実行や効果測定を継続的にサポート。適切なフィードバックを受けながら実行できるため、「人材育成」と「業務効率化」を同時に実現できます。

「ちょっと壁打ちだけ」でも大歓迎です。まずは資料をご覧いただき、気になることがあればいつでもお気軽にご相談ください。

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

効果的・効率的なPDCAサイクルで、Webマーケティングを成功させよう!

Webマーケティングは、サイト・広告・SNSなどを組み合わせ、効果的・効率的に運用することで成果を最大化できます。

そのためには、課題を素早く発見し、改善を繰り返すPDCAサイクルが欠かせません。

とはいえ「データを見ても、改善ポイントが分からない」「施策を実施しっぱなしになってしまう」そんなお悩みを抱えているマーケターも少なくありません。

少しでも思い当たることがございましたら、「ferret」にご相談ください。

「ferret」は、BtoB企業に特化したマーケティング支援サービスです。 戦略設計・施策運用・効果測定まで、BtoBマーケティングに必要なすべてを一気通貫でサポートします。

「ちょっと壁打ちだけ」でも大歓迎です。まずは資料をご覧いただき、気になることがあればいつでもお気軽にご相談ください。

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら