3C分析とは?テンプレートで簡単にできるやり方【目的・事例もわかりやすく解説】

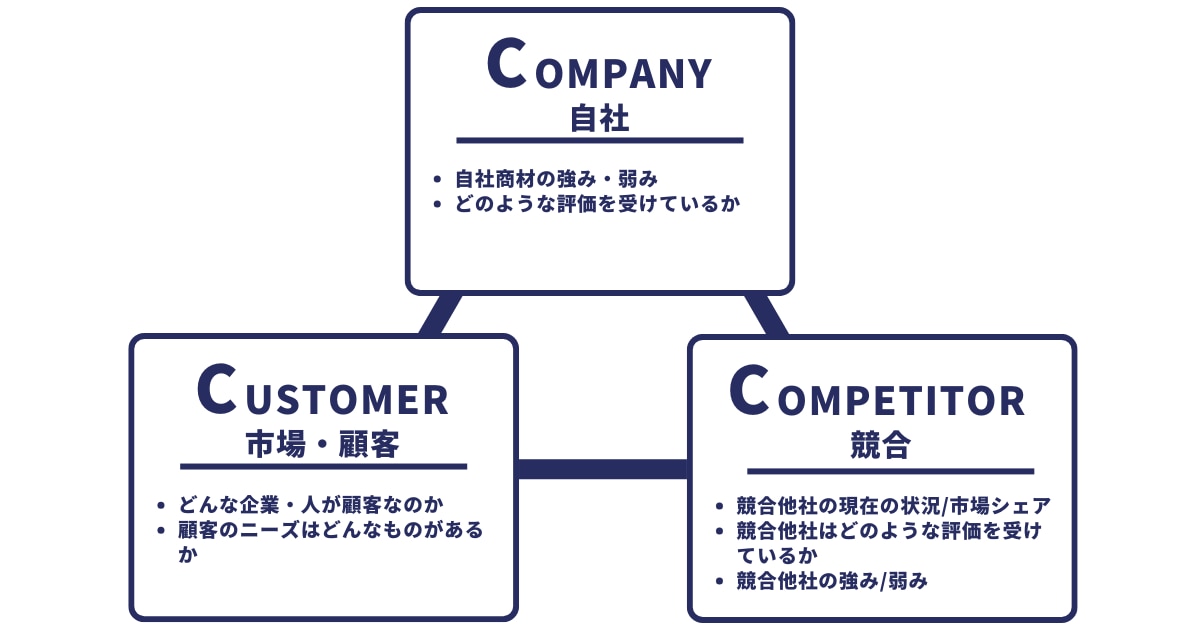

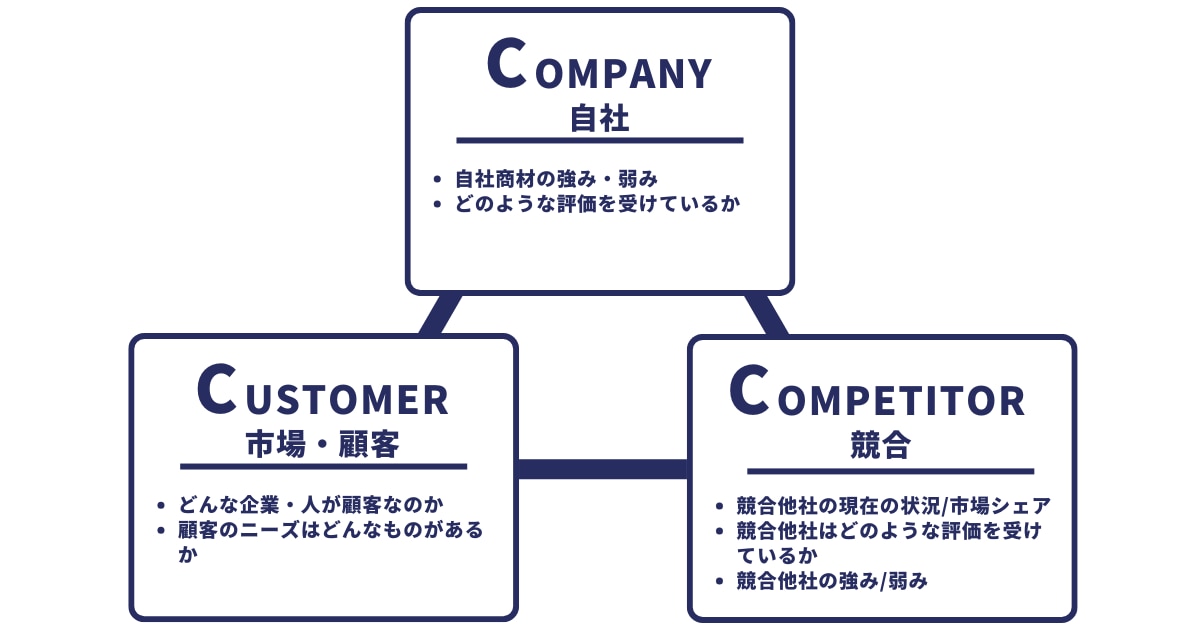

3C分析とは、自社の外部環境(ミクロ環境)を分析するためのマーケティングフレームワークです。

Customer(市場、顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの観点から業界内の情報を調査・整理することで、事業の戦略方針や戦略を実現する施策案を検討したり、商材の訴求軸を見定めたりするのに活用します。

活用の幅が広く、しかも分析もやりやすいため、よく使われるフレームワークの1つです。マーケターならば必ずやり方を押さえておきましょう。

本記事では、3C分析の目的や活用事例といった基礎知識に加え、実務でスムーズに活用できるテンプレートを用いた実践的なやり方をご紹介します。

■合わせてよく読まれている資料:3C分析を含む、12種類のフレームワークを収録!

→【記入例付き】マーケティングフレームワーク・テンプレート集

■弊社「ferret」は戦略設計から施策実行まで、BtoBマーケティングを総合的にサポートします!

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

目次[非表示]

- 1.3C分析とは?外部環境(ミクロ環境)を分析する

- 2.3C分析の目的・使いどころ

- 3.3C分析のやり方とは?テンプレートを活用した4つの手順

- 3.1.3C分析を始めるための事前準備

- 3.1.1.■無料テンプレートを用意する

- 3.1.2.■事業の目的とゴールを明確にする

- 3.1.3.■分析結果の報告イメージをすり合わせる

- 3.2.1.市場・顧客の情報を調べる

- 3.3.2.競合の情報を調べる

- 3.4.3.自社の情報を調べる

- 3.5.4.3つの要素をまとめて結論を出す

- 3.5.1.結論が出ない場合は、SWOT分析も活用しよう!

- 4.3C分析のコツとは?精度を上げるポイント

- 4.1.事実を集める

- 4.2.Cの要素を増やす

- 4.3.顧客となる企業の3C分析を行う

- 4.4.定期的に見直しをする

- 4.5.プロに意見を求める

- 5.3C分析の「ありがちな間違い」と回避策

- 5.1.間違い1:自社に対する評価が主観的になりすぎている

- 5.1.1.回避策:主観を事実で裏付ける

- 5.2.間違い2:顧客の「声」ではなく「憶測」に頼っている

- 5.2.1.回避策:顧客の声を直接取りに行く

- 5.3.間違い3:競合のリサーチが浅い

- 5.3.1.回避法:本当の競合を見つける

- 6.マーケティング戦略・施策立案の流れにみる3C分析のタイミング

- 6.1.①マクロ環境を分析する「PEST分析」

- 6.2.②ミクロ環境を分析する「3C分析」

- 6.3.③環境をもとに自社の強み・弱みを分析する「SWOT分析」

- 6.4.④戦略を立てる「STP分析」

- 6.5.⑤具体的な施策を打ち出す「マーケティングミックス」

- 6.5.1.自社目線で分析「4P分析」

- 6.5.2.顧客目線で分析「4C分析」

- 7.3C分析の事例【有名企業の3C分析をやってみた】

- 7.1.ユニクロ(株式会社ファーストリテイリング)

- 7.1.1.Company(自社)

- 7.1.2.Customer(顧客)

- 7.1.3.Competitor(競合)

- 7.2.スシロー(株式会社FOOD & LIFE COMPANIES)

- 7.2.1.Company(自社)

- 7.2.2.Customer(顧客)

- 7.2.3.Competitor(競合)

- 7.3.楽天グループ

- 7.3.1.Company(自社)

- 7.3.2.Customer(顧客)

- 7.3.3.Competitor(競合)

- 8.3C分析のテンプレート記入例

- 8.1.3C分析:SEO支援事業

- 8.2.3C分析:人材紹介事業

- 8.3.3C分析:車の部品メーカー

- 9.【実践事例】ferretが取り組む「3C分析」のリアルな活用法

- 9.1.分析結果はどのように活かしているのか?

- 9.2.情報はどのように集めているのか?

- 9.2.1.ワークシートの記入とヒアリング

- 9.2.2.顧客理解の深掘り

- 10.分析方法や結果の活かし方に迷ったら「ferret」にご相談ください

- 11.3C分析を極め、事業を成功へと導きましょう!

3C分析とは?外部環境(ミクロ環境)を分析する

3C分析とは、自社の外部環境(ミクロ環境)を分析するためのマーケティングフレームワークです。Customer(市場、顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの観点から業界内の情報を調査・整理していきます。

ただ注意点として、市場や競合の状況は常に変化しているということです。情報を集めている間にも環境が動いていることは珍しくありません。そのため、分析にはスピード感も大切です。完璧を目指しすぎず、まずは「ざっくり整理する」ところから始めてみましょう。

3C分析の目的・使いどころ

3C分析の目的は、「自社は、どんな価値を、誰に届けるべきか?」というマーケティングの根幹に関わる問いの答えを導くことです。

これにより、マーケティング戦略の方向性を決められるようになります。

具体的にどのような場合に活用できるのか、解説します。

- ケース① 新規事業を立ち上げ時(マーケティング戦略の設計)

- ケース② 既存事業の改善を考える時(マーケティング戦略の見直し)

- ケース③Webサイトや広告の訴求検討

ケース① 新規事業を立ち上げ時(マーケティング戦略の設計)

新規事業を立ち上げる際は、市場のニーズと自社の強みをマッチさせ、競合他社と差別化を図るための戦略を立てるのに活用できます。

ケース② 既存事業の改善を考える時(マーケティング戦略の見直し)

既存事業の改善を考える際には、市場や競合他社の変化、顧客のニーズの変動等を踏まえて自社の立ち位置を見直し、新たな戦略を考えることができます。

ケース③Webサイトや広告の訴求検討

日々のマーケティング施策でも活用できます。

例えば、Webサイトや広告における訴求を決める場合です。

顧客のニーズと、自社製品の強みが合致する項目は多くあるでしょう。しかし、競合他社の訴求と被っていたら、違いが分からず顧客に選ばれにくくなってしまいます。

そこで、 競合他社の訴求も確認することで、他社との違いを際立出せたより魅力的に見せる訴求を導き出すことができます。

■弊社「ferret」は戦略設計から施策実行まで、BtoBマーケティングを総合的にサポートします!

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

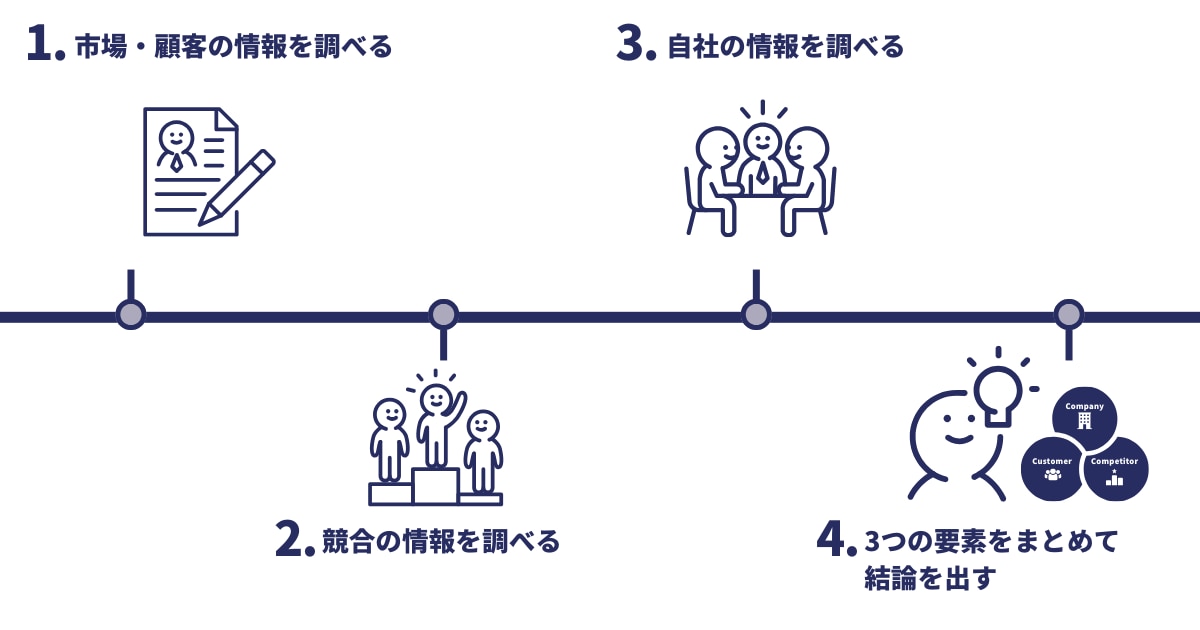

3C分析のやり方とは?テンプレートを活用した4つの手順

3C分析は、外的要因である「市場・顧客」と「競合」を分析した後に、内的要因である「自社」の分析を行う順番で進めていきます。

ここからは、3C分析の事前準備から具体的なやり方までを解説します。手順とコツをおさえられれば誰でも即実践できる分析手法です。

市場・顧客の情報を調べる

競合の情報を調べる

自社の情報を調べる

3つの要素をまとめて結論を出す

3C分析を始めるための事前準備

3C分析は「市場・顧客」「競合」「自社」の3つの観点から分析をしますが、いきなり3つの要素を調べ始めてはいけません。

事業戦略の方向性を適切に示す分析結果が出せるよう、事前準備を怠らないようにしましょう。

■無料テンプレートを用意する

3C分析のやり方に沿って専用テンプレートに記入していくと、初めての人でも簡単に分析を進められます。当社のマーケティングフレームワークテンプレート集にも収録していますので、ぜひご活用ください。

■事業の目的とゴールを明確にする

何のために自社の事業を推進するのか、何が成果として求められているのかを明確に言語化するのが大事です。

市場や顧客、競合、自社の情報をどう整理・解釈するかで、自社の事業と全く異なる方向性の結論が出てしまうこともあります。

言語化した事業目的とゴールを軸に3Cの要素を整理していき、適切な結論を導き出しましょう。

■分析結果の報告イメージをすり合わせる

3C分析はマーケティング界隈でもメジャーな分析手法で、多くの方が取り組んでいます。そのため、独自の分析方法や結論の導き出し方をしている場合があります。

特に会社の上司や決裁者と分析結果を共有する場合は、分析結果の報告イメージがずれないよう、最初に何の要素を調べ、どのような結果を導こうとしているのか、すり合わせておきましょう。

報告時のフォーマットを作成し、調べる要素や導く結論に相違ないか、事前に確認してください。

1.市場・顧客の情報を調べる

事前準備ができたら、3つの観点での調査に入ります。まずは市場・顧客の情報を調べましょう。最初は、参入する市場の規模や動向、また顧客となる企業がどのような需要をもっているかを調べます。

下記に調べる要素をまとめているので、項目ごとに調べた結果を書き出してみましょう。

[市場・顧客]で調べること

市場の規模や動向はインターネットにも掲載されています。

さらに詳しく知りたい場合は、マーケティングリサーチ会社から発刊されている市場分析資料を購入するのもおすすめです。

特に新規の参入状況や今後の市場動向は予測が難しいので、専門的な知見での調査結果を参考にすると良いでしょう。

《参考》

・富士経済:https://www.fuji-keizai.co.jp/

・TPCマーケティングリサーチ:https://www.tpc-cop.co.jp/

需要を深堀したい場合は、実際に取引歴のある企業の担当者に直接聞いてみるのもひとつの手段です。

関連記事:顧客分析とは?フレームワークとテンプレートを活用した分析方法

2.競合の情報を調べる

次に、競合の情報を調べます。ここでは、市場における競合他社がどの程度いるのかに加え、各企業が提供している商品やサービスとその成果、成功要因などを網羅的に調べます。

[競合]で調べること

市場・顧客の調査項目が競合の要素と重複している部分もあります。

参入する市場の競合は、インターネットやリサーチ会社を通して具体的に調べられます。各業界に特化した代理店やコンサルタントが、まだ世に出ていない情報を持っている場合もあるので、相談してみるのもひとつの手です。

競合調査を進めていくと、自社が事業を推進する上で、「この企業は自分たちと同じ規模ながら、魅力的な商品戦略をしている」「この企業のマーケティングは自社でも参考になる」と思えるものが出てきます。

そういった企業は「ベンチマーク企業」として自社のお手本とし、参考になる訴求や販促方法をより深く調べて、自社に生かせるようにしておきましょう。

関連記事:競合分析とは? フレームワークを活用したやり方とおすすめツール

関連資料:他社に差をつける! 競合分析の教科書

3.自社の情報を調べる

“外部”要因である市場や顧客、競合と異なり、“内部”要因である自社の観点で情報を整理します。自社がどのような価値を提供しているのか、競合と比べて強み・弱みになるのはどこか、詳細をまとめていきましょう。

[自社]で調べること

自社の情報ですので、調べずとも分かる部分も多いかと思います。

しかし、より詳しく調べるなら、商品開発や経営管理など専門部署にヒアリングして情報収集してください。

自部署で完結せず、会社全体に協力を仰いで進めていきましょう。

また、取引先の企業に、客観的な視点で自社について質問してみる方法もあります。

定量的な社員数・資本金・収益に加えて、自社の「強み」と「弱み」にフォーカスをあてることが重要です。

強みを生かした事業設計にしないと、競合に埋もれてしまいます。

また、弱みを自覚し、補填する施策を並行するのも戦略として有用ですので、客観的に洗い出しておきましょう。

4.3つの要素をまとめて結論を出す

3つのCを調べ終わったら、最後に調べた結果を考察し、事業の戦略方針や施策案について結論づけましょう。これが最も重要かつ難しい工程です。

重要購買決定要因(KBF)と重要成功要因(KSF)を見つけるのがコツです。

そこから、自社が顧客に訴求すべきポイントを見つけ出します。

例えば以下のような戦略が導き出せます。

- 商品・サービスの独自性が高く、競合が少ない→顧客にとってのメリットを端的に伝える

- 市場規模が大きく競合が多いため、商品・サービスを差別化しづらい→強みを数値を使うなど具体的に分かりやすく伝える

今まで調べた情報を統合して整理し、自社がやるべきことを見つけ出しましょう。

結論が出ない場合は、SWOT分析も活用しよう!

3C分析の後、SWOT分析を実施するのがおすすめです。洗い出した要素を自社の強み・弱みを分類できるため、戦略の方向性が見えやすくなります。

3C分析は単体で使用しても分析可能ですが、他のフレームワークと併用することでより詳細に現状を把握できるようになったり、より正確に将来性を予測できるようになります。

ただ、洗い出す要素が被っているフレームワークもありますから、無駄がないように適切な順番で活用していきましょう。詳しくは次の章で解説します。

3C分析のコツとは?精度を上げるポイント

基本的な手順を理解すれば、3C分析を駆使できます。さらに深く分析していきたいあなたのために、精度を上げる分析方法のコツをご紹介します。

- 事実を集める

- Cの要素を増やす

- 顧客となる企業の3C分析を行う

- 定期的に見直しをする

- プロに意見を求める

事実を集める

3C分析で集める情報は「事実」に基づいた情報です。

集めた情報から戦略を考えたりと考えを広げていくことになりますので、個人の考えや主観、解釈が混じらないように注意してください。

Cの要素を増やす

Cの要素をさらに追加して、より精度の高い分析結果を導き出す「4C分析」や「5C分析」が、多くのマーケッターにより提唱されています。

3C分析(市場・顧客/競合/自社)を深堀していくことでもよい結果は導き出せますが、業態によっては要素を追加して検討するのもおすすめです。

ただし要素が増える分、分析結果から戦略方針や施策案を導き出すのが難しくなりますので、慣れないといけません。

代表的なCの要素がいくつかあるので、下記にまとめます。

Cの要素を追加する場合も、分析前に事業の目的とゴールを明確にしたり、分析結果のイメージをすり合わせたりして、分析前の事前準備を忘れないようにしましょう。

要素 | 内容 |

|---|---|

Channel (流通) | どういった販路で流通するか?販路に拡大性はあるか?継続できなくなるリスクはあるか? 商社や卸業といった仲介業者は存在するか?現在どういう関係性を築いているか? |

Collaborators (協力者) | 事業の推進をサポートしてくれる協力業者は存在するか?どのようにアプローチできるか? 競合が協力業者と提携している状況はあるか? |

Context (環境、背景) | 日本社会で起きている大きなニュースは何か?それは事業の推進にどう影響を与えるか? |

Community (コミュニティ) | 事業活動はどこで行われるか?どういう特徴のあるコミュニティなのか? 事業活動が行われるコミュニティが解体する可能性はあるか?別の場所に代替できるか? |

関連記事:4C分析とは? 4P分析・3C分析・SWOT分析との違い

顧客となる企業の3C分析を行う

通常3C分析は、自社が参入する業界を対象に調査・分析を行いますが、BtoBビジネスにおいては「企業」が顧客となりますので、ターゲット企業の業界を3C分析するのも有効です。

顧客となる企業の市場や競合、その企業の強みや弱みまで分析すると、深い顧客理解により、事業の立ち位置がより正確に測れます。

ただし、自社の事業が複数の業界を相手にするようなタイプのビジネスであれば、調べる対象となるターゲット企業数が増え、分析を進めるのが困難になります。

特定の業界に特化してアプローチをかけたい場合のみ実施しましょう。

定期的に見直しをする

3C分析は、一度行って終わりのものではありません。むしろ、定期的に見直すことを前提とした運用が重要です。

「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」この3つの要素に共通するのは、常に変化し続けているという点です。

たとえば、

- 以前は商談化していた顧客層の反応が鈍くなってきた

- 競合企業が新機能を搭載した製品をリリースした

- 自社サービスに新しいラインナップが加わった

といった変化は、すべてマーケティング戦略の見直しタイミングを示しています。これらの変化を見過ごしてしまうと、戦略のズレが成果の鈍化につながるリスクも。

特にBtoB領域では、顧客の意思決定プロセスが長く、かつ影響を受けやすいため、環境変化にいち早く対応することが成果に直結します。

そのため、外部環境の変化を待つのではなく、四半期ごと、あるいは主要施策の実行前後など、定期的に3C分析をアップデートする体制を整えておくことをおすすめします。

プロに意見を求める

ここまで、自社内で完結する3C分析のやり方を解説してきましたが、実際に独力ではどうしても時間がかかるうえ、専門領域の情報が手に入らなかったりするときもあります。

もし独力で進めるのに苦戦する場合は、3C分析を外部の専門企業に相談したり、委託したりするのもひとつの手です。

実際に調査代行を専門としている会社や、分析のサポートをしてくれるサービスが多く存在します。

弊社「ferret」は、3C分析などのマーケティングノウハウをもとに、ターゲット戦略と強みの整理などの 事業の初期設計の段階からプロが一緒にアシストするサービスを提供しています。どのようにマーケティングを進めていけばいいのか分からないという方はぜひご相談ください!

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

3C分析の「ありがちな間違い」と回避策

3C分析はシンプルなフレームワークであるがゆえに、「なんとなく」使ってしまうケースが少なくありません。

ここでは、マーケティング担当者が陥りやすい3つの間違いと、その回避策をわかりやすくご紹介します。「うちもやってしまっているかも」と思い当たる点があれば、ぜひ改善のヒントにしてください。

- 間違い1:自社に対する評価が主観的になりすぎている

- 間違い2:顧客の「声」ではなく「憶測」に頼っている

- 間違い3:競合のリサーチが浅い

間違い1:自社に対する評価が主観的になりすぎている

「自社(Company)」の強みや特徴を主観で語ってしまうケースです。

例えば「うちの強みは“社員の熱量”です」「競合より“愛されている”と思います」といった声は、客観的な裏付けがないと、マーケティング戦略の土台としてはやや不安定です。主観ベースの分析をしてしまうと、以下のようなリスクがあります。

- 客観的な意思決定ができなくなる

- 経営陣や上層部の「思い込み」に引っ張られる

- 他部署との認識ギャップが生まれる

回避策:主観を事実で裏付ける

- 社内アンケートや顧客データに基づいた事実で分析する

- 売上構成比、NPS(顧客推奨度)、受賞歴など、定量的な実績を可視化する

社員の声や肌感覚も大切にしつつ、それが本当に強みと言えるのかを「データ」で確認しましょう。主観に偏らず、説得力ある自社分析が可能になります。

間違い2:顧客の「声」ではなく「憶測」に頼っている

Customer(市場・顧客)の分析でありがちなのが、実際の声ではなく憶測で判断してしまうケースです。

- 「この商品、若年層には響いていないはず」

- 「多分、価格がネックなんだろう」

こうした仮説自体は重要ですが、裏付けなしで意思決定に使ってしまうのは危険です。

回避策:顧客の声を直接取りに行く

- 既存顧客や見込み顧客へのインタビュー、アンケートの実施

- SNSやレビュー、問い合わせ履歴などの分析

- 商談中の顧客に営業チームを通じてヒアリングを依頼する。必要に応じて商談への同席も視野に入れる

顧客像を正確に描くためには、一次情報にあたることが不可欠です。

実際の「声」から得られた情報は、机上の空論ではなくインサイトになります。 顧客理解を深めることで、施策の精度もぐっと上がります。

間違い3:競合のリサーチが浅い

Competitor(競合)の分析では、「同業他社をざっと見ただけ」「大手だけを調べた」など、表面的なリサーチで済ませてしまうケースが非常に多いです。

競合分析が浅いと、以下のようなリスクがあります

- 本当の競合を見逃す

- 自社との差別化ポイントを見誤る

- 意思決定に説得力がなくなる

回避法:本当の競合を見つける

- 同業・大手だけでなく、比較検討される代替商品・サービスや新興プレイヤーも視野に入れる

- 「なぜ顧客にその企業が選ばれているのか?」まで分析する

- SimilarWebやAhrefsなどの競合サイト分析ツール、SNS、口コミサイトなど多角的な情報源を使う

競合企業には4つの種類があります。見落とされがちなのが、間接競合、代替競合、検索結果での競合サイトです。そこも視野に入れましょう。

また、競合分析では「なぜその企業が選ばれているのか?」という顧客視点の理由まで掘り下げることが重要です。複数の情報源を組み合わせることで、より立体的な競合理解が可能になります。

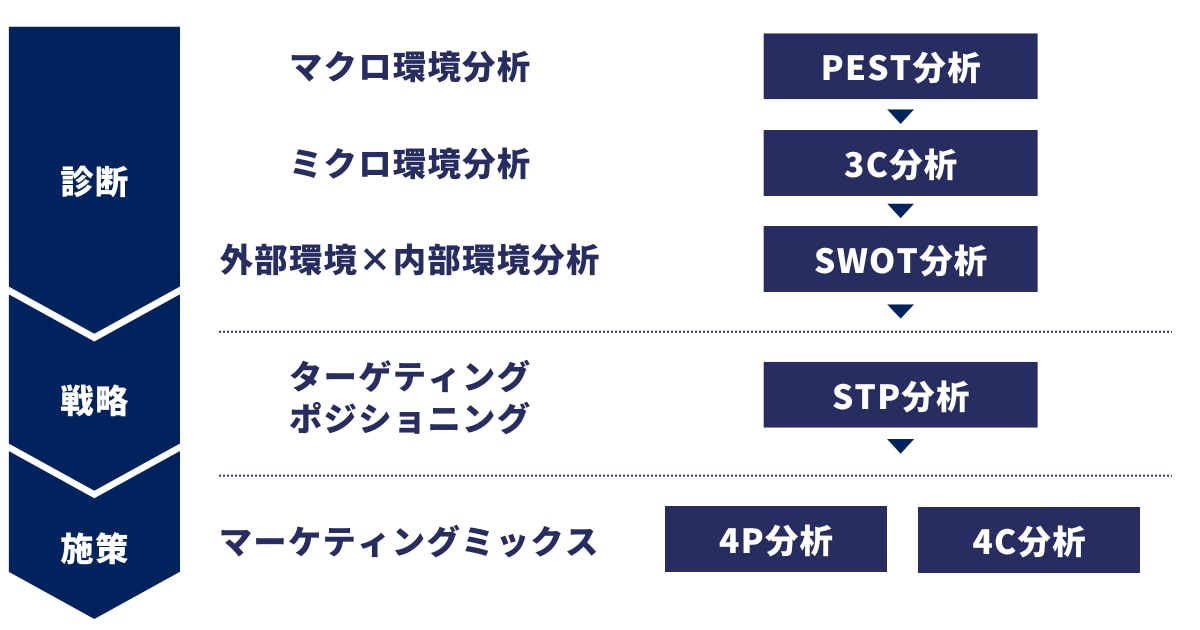

マーケティング戦略・施策立案の流れにみる3C分析のタイミング

商品・サービスのマーケティング戦略・施策策定時に使えるフレームワークは、3C分析以外にもあります。

それぞれのフレームワークの目的や分析できる要素を考慮すると、最適な順番があるのです。正しい順序で複数のフレームワークを使い分けることで、マーケティングの戦略設計や必要な施策がより明確になりますので、ぜひ3C分析と合わせてご活用ください!

【マーケティング戦略・施策立案の流れ】

- マクロ環境を分析をする「PEST分析」

- ミクロ環境を分析する「3C分析」

- 環境をもとに自社の強み・弱みを分析する「SWOT分析」

- 戦略を立てる「STP分析」

- 具体的な施策を打ち出したいなら「マーケティングミックス」

関連記事:適切なマーケティングプロセスのために必要なことは?事例で学ぶ基礎知識

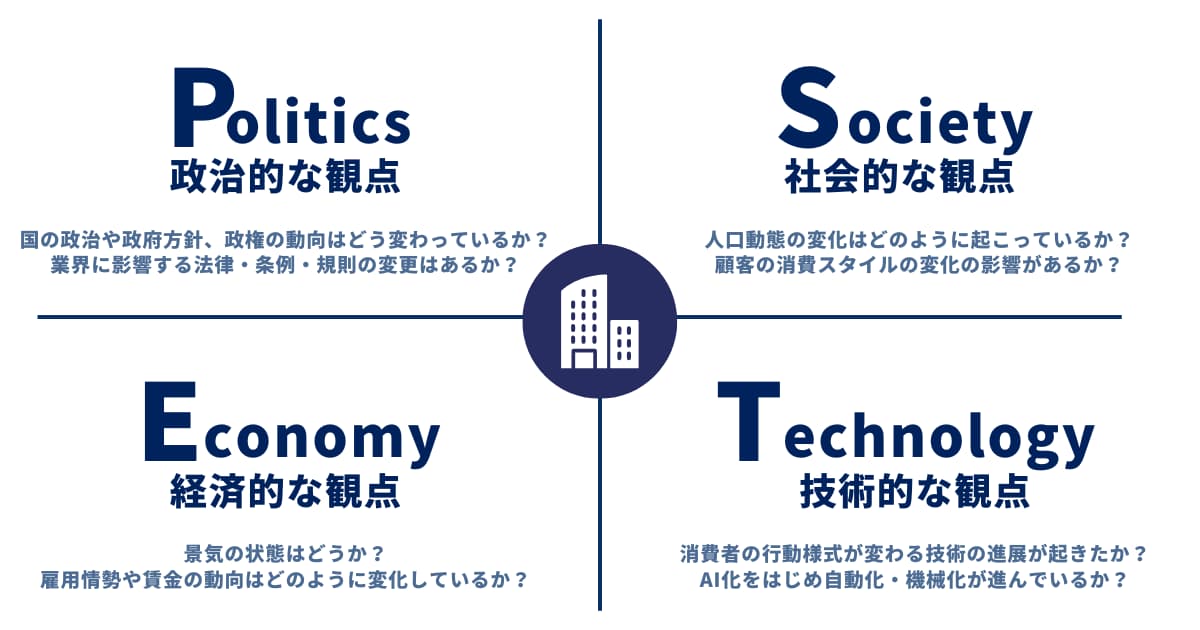

①マクロ環境を分析する「PEST分析」

事業戦略を練り始める際には、まず環境を知る必要があります。 PEST分析は、自社の外部環境を分析するためのフレームワークです。特に、自社でコントロールできない規模の大きな環境に注目します。

「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」「Technology(技術)」のPEST観点から情報を整理することで、自社の外部環境が現在事業にどう影響を与えているかの分析や、将来どう影響を与えるかの予測が可能です。

関連記事:【わかりやすく】PEST分析とは?テンプレートを使ったかんたんなやり方

②ミクロ環境を分析する「3C分析」

3C分析は、PEST分析と同じく自社の外部環境を分析するためのフレームワークです。ただしマクロ環境ではなく、自社事業を展開する業界内であるミクロ環境の情報整理をします。

3つのCは、「Customer(市場、顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の意味。市場や競合について理解を深めることで、自社の強みや弱みを再確認できます。

「Customer(市場、顧客)」については、PEST分析で明らかにしたマクロ環境を活用することができます。

③環境をもとに自社の強み・弱みを分析する「SWOT分析」

SWOT分析は、外部環境と内部環境を合わせて、企業や事業の現状を把握するためのフレームワークです。

内部環境の「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」と、外部環境の「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」を一緒に考えることで、外部環境に自社事業の特徴をどう組み合わせるとよいか分かり、今後の戦略の方向性を見定めやすくなります。

3C分析やPEST分析で把握した自社の強みや弱み(内部環境)、業界内外の状況(外部環境)を掛け合わせて、自社の立ち位置や業界の今後の動きを予想したりと解釈していくこととなります。そのため、3C分析やPEST分析で、きちんと「事実」のみを洗い出せていることが重要になります。

関連記事:SWOT分析とは? 時代遅れにならないやり方を事例と図解で解説

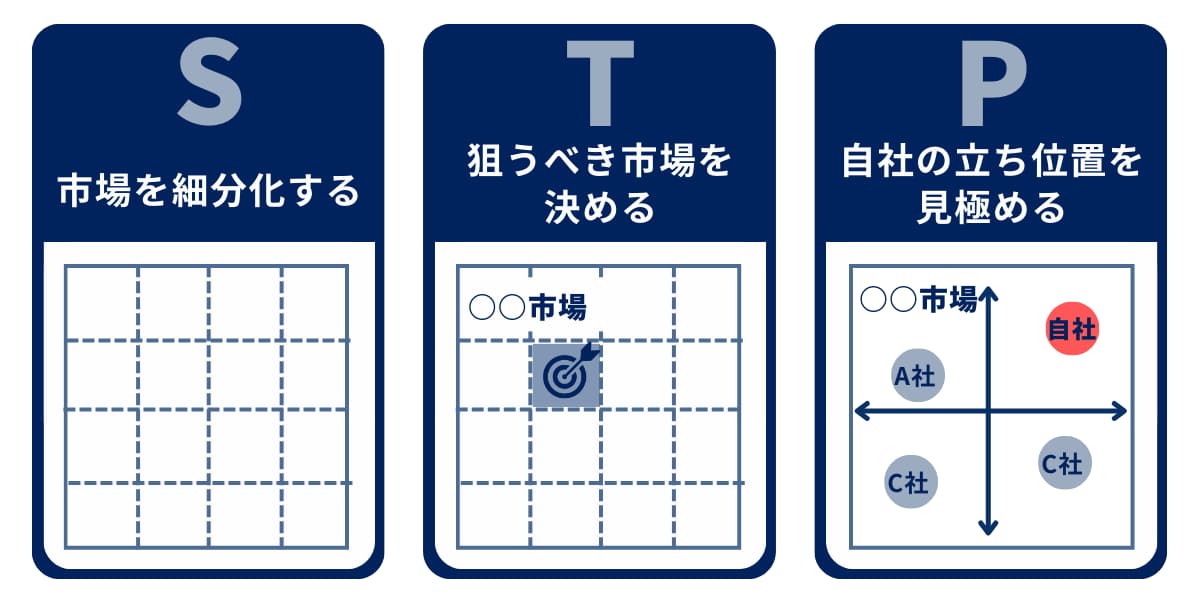

④戦略を立てる「STP分析」

STP分析とは、Segmentation(セグメンテーション|市場を細分化する)、Targeting(ターゲティング|狙うべき市場を決める)、Positioning(ポジショニング|自社の立ち位置を見極める)の順に分析するマーケティングのフレームワークです。

「市場のどこを狙っていくのか」を判断し、そこで勝ち抜くためにどのようなマーケティング戦略が効果的かを見極めることができます。

関連記事:STP分析とは?BtoBでの分析方法と便利なワークシート

⑤具体的な施策を打ち出す「マーケティングミックス」

具体的な施策を打ち出す手法として、自社目線の4P分析と顧客目線の4C分析を合わせて分析するマーケティングミックスという手法がよく活用されます。

自社製品、その価格、プロモーション、顧客のニーズ、コミュニケーション…複数の観点を加味して、自社が実行すべき施策の戦略を練っていきます。

関連記事:BtoBのマーケティングミックスを解説!構成要素の4P&4Cと実践手順

自社目線で分析「4P分析」

4P分析は、自社事業の具体的な内容を自社の目線で考えるためのフレームワークです。

4つのPは、「PRODUCT(製品・サービス)」「PRICE(価格)」「PLACE(販促場所)」「PROMOTION(販促方法)」の意味。どのようなお客さまに、どのような流れで購入して欲しいのか明確にした後に分析を始めることで、マーケティング戦略に役立ちます。

関連記事:4P分析とは?進め方とBtoBでの業態別の事例を解説

顧客目線で分析「4C分析」

4C分析は自社の商品・サービスを顧客目線から分析してマーケティング戦略立案を考えるフレームワークです。

4つのCは「Customer Value(顧客価値)」「Cost(顧客コスト)」「Convenience(利便性)」「Communication(コミュニケーション)」です。

顧客が自社の商品・サービスを購入する際にどのような要素が決め手になるのか、逆どのような要素が購入を妨げるのかを顧客目線で分析することができます。

関連記事:4C分析とは? 4P分析・3C分析・SWOT分析との違い

3C分析の事例【有名企業の3C分析をやってみた】

具体的に3C分析でどのように企業の特長や戦略が導き出せるのか?実際にイメージを持つために、誰もが知っている有名企業を例に3C分析を行ってみました。

- ユニクロ(株式会社ファーストリテイリング)

- スシロー(株式会社FOOD & LIFE COMPANIES)

- 楽天グループ

ユニクロ(株式会社ファーストリテイリング)

ユニクロは株式会社ファーストリテイリングが展開する日本発のファストファッションブランドです。世界25カ国以上で店舗を展開し、グローバルなSPA(製造小売業)モデルを強みに持ちます。「ライフウェア」というブランドコンセプトを掲げ、シンプルで高品質な日常着を手頃な価格で提供し、幅広い顧客層に支持されています。

ユニクロ:https://www.uniqlo.com/jp/ja/

Company(自社)

ユニクロは、SPAモデル(企画・製造・販売を一貫管理する仕組み)を活用して効率的なサプライチェーンを構築しているのが特長です。

- ベーシックで高品質な「ライフウェア」コンセプト

- 店舗とECを連携させたDX施策(アプリでの在庫確認、セルフレジなど)

- 定番商品の安定的な供給による在庫リスクの低減

- 世界各国に展開し、アジア市場で特に高い支持

Customer(顧客)

ユニクロの顧客層は非常に幅広く、コストパフォーマンスを求める層や、流行に左右されず定番商品を選ぶ層に支持されています。

- 10代から50代以上まで幅広い年齢層

- トレンドよりも品質や機能性を重視

- リピーター率が高く、日常使いのブランドとして定着

- 海外でも認知度が高く、グローバル戦略が重要

Competitor(競合)

ユニクロの競合は国内外に広がりますが、ポジションの取り方が特徴的です。

- 国内:GU(自社ブランド)、しまむら、無印良品など

- 海外:ZARA、H&M、SHEINなどトレンド特化型のファストファッション

- ECプラットフォームやフリマアプリも間接競合

- 「定番商品×高品質×SPAモデル」でトレンド重視型との差別化を実現

スシロー(株式会社FOOD & LIFE COMPANIES)

スシローは回転寿司チェーン業界の国内最大手であり、全国600店舗以上を展開しています。

大量仕入れやオペレーションの効率化を武器に、高品質な寿司を手頃な価格で提供し、幅広い顧客層に支持されています。デジタル技術の導入も早く、業界トップの地位を確立しています。

スシロー:https://www.akindo-sushiro.co.jp/

Company(自社)

スシローは、国内最大級の回転寿司チェーンであり、仕入れや店舗運営の効率化によって高品質・低価格を両立しています。

- 大量仕入れ・集中調達によるコスト削減と品質確保

- タッチパネルや自動レーンなどの店舗DX化

- 「価格」ではなく「ネタの質」と「オペレーション効率」で勝負

- 全国600店舗以上の圧倒的スケール

Customer(顧客)

スシローの顧客層は、外食におけるコストパフォーマンスと体験を求める幅広い層です。

- ファミリー層、学生、ビジネスパーソン

- 安さと同時に「本格感」を重視

- アプリ予約やキャンペーン施策でリピート率向上

- 家族やグループ利用に強いニーズ

Competitor(競合)

回転寿司業界は競合が多い中、スシローは総合力で優位性を確立しています。

- くら寿司:無添加・健康志向で差別化

- はま寿司:価格競争に注力

- かっぱ寿司:ファミリー向けの手軽さ重視

- コンビニ寿司やスーパーの寿司などとも競合

- 「総合力」「品質」で市場トップを維持

楽天グループ

楽天グループはECを中心に、金融、通信、広告など幅広い事業を展開する総合インターネット企業です。楽天市場を軸とした出店型モールモデルに加え、楽天カードや銀行・証券・モバイルなどのサービスを連携させ「楽天経済圏」を形成し、ユーザーの囲い込みに成功しています。

楽天グループ:https://corp.rakuten.co.jp/

Company(自社)

楽天は、ECを基盤に金融・通信・広告などの幅広い事業を展開し、「楽天経済圏」を形成しています。

- 出店型モールモデルによる中小店舗の巻き込み

- 楽天カードや銀行・証券・モバイルといった多角化戦略

- 大型セールやキャンペーンによる購買促進

- Amazonとは異なる「選択肢の多さ」と「お得感」を提供

Customer(顧客)

楽天のユーザーは、価格や還元率を重視しつつ、複数サービスを活用する傾向があります。

- 20代後半~50代中心の幅広い消費者層

- ポイント還元やキャンペーンに魅力を感じるユーザー

- 金融や通信など複数サービスを活用する楽天経済圏ユーザー

- 他のECサイトと併用する層も多い

Competitor(競合)

楽天はAmazonやYahoo!ショッピングといった国内外の競合と異なるポジションを築いています。

- Amazon:物流・配送スピードで優位

- Yahoo!ショッピング(PayPayモール):PayPay経済圏で対抗

- メルカリなどのCtoCプラットフォームも競合

- 楽天は「ポイント付与」「サービス連携」で顧客を囲い込み

3C分析のテンプレート記入例

テンプレートを活用して行った3C分析の記入例を紹介します。 架空のBtoB事業者について、2025年の状況を踏まえて、3C分析を行ってみました。

ぜひこちらのテンプレートをダウンロードして、自社の分析の参考にしながらご覧ください!

関連記事:3C分析のテンプレート事例集│BtoBで成果を出す分析のコツ

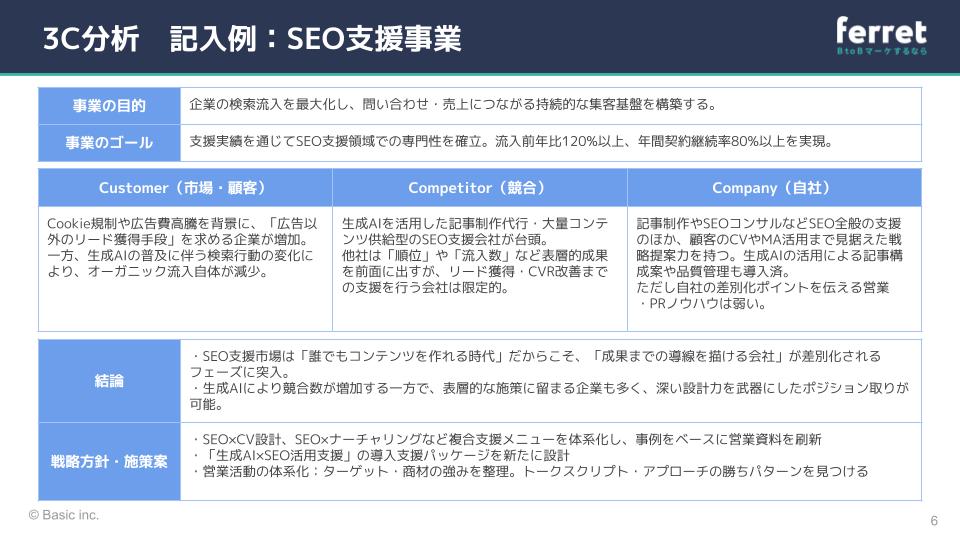

3C分析:SEO支援事業

SEO支援市場は、生成AIの普及やゼロクリックの増加という二重の変化に直面しており、従来の「順位を上げれば成果が出る」モデルは崩れつつあります。さらに顧客ニーズも変化しており、顧客側も「SEO=自然流入」ではなく、「SEO=リード獲得手段」として捉えるようになってきています。

そうした背景を踏まえて、3C分析を行った結果、顧客(Customer)においてはオーガニック流入への関心の高まりが見られ、競合(Competitor)は生成AIで量を出す支援が主流となりつつある中で、自社(Company)は深い業界理解と構造設計力という強みを持っていることが明らかにできました。

この構造を踏まえると、「SEO対策」ではなく「CVにつなげるためのSEO活用戦略」という強みを押し出すべきであるということが明確になります。

さらに、AIからの流入増加を視野に入れたLLMOも新サービスとして提供するという、競争優位を築くうえでのカギも見つけられます。

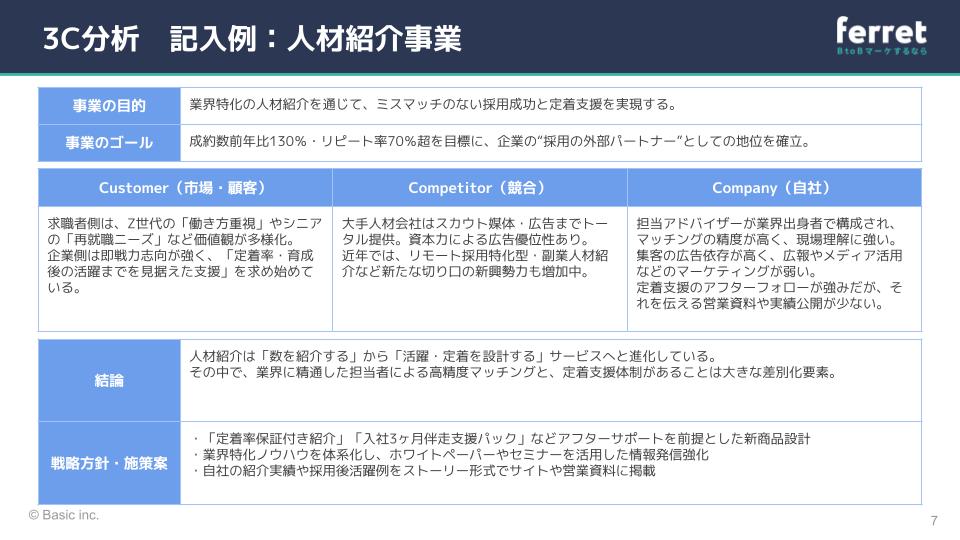

3C分析:人材紹介事業

人材紹介市場では、求職者のキャリア観の多様化と企業の採用手法の高度化が進み、「紹介=成約」で終わる時代は終わりつつあります。企業は“人を紹介してもらう”よりも、“採用戦略を一緒に考えてくれるパートナー”を求めています。

そうした背景を踏まえて、3C分析を行った結果、顧客(Customer)は即戦力かつ定着率の高い人材を求めており、競合(Competitor)はスカウト媒体やダッシュボード型支援を展開。一方で自社(Company)は、業界特化型のアドバイザー体制や定着支援などの「質」に強みがあることが再認識されました。

この3C分析の結果から、「誰を紹介するか」から「どう活躍させるか」に焦点を当てた訴求が顧客に響くことが明らかにできます。成約後の活躍支援や定着サポート、組織への適応支援といった「アフターサービス型紹介支援」と強みとして打ち出していくことが、今後の差別化軸となり得ると導き出せました。

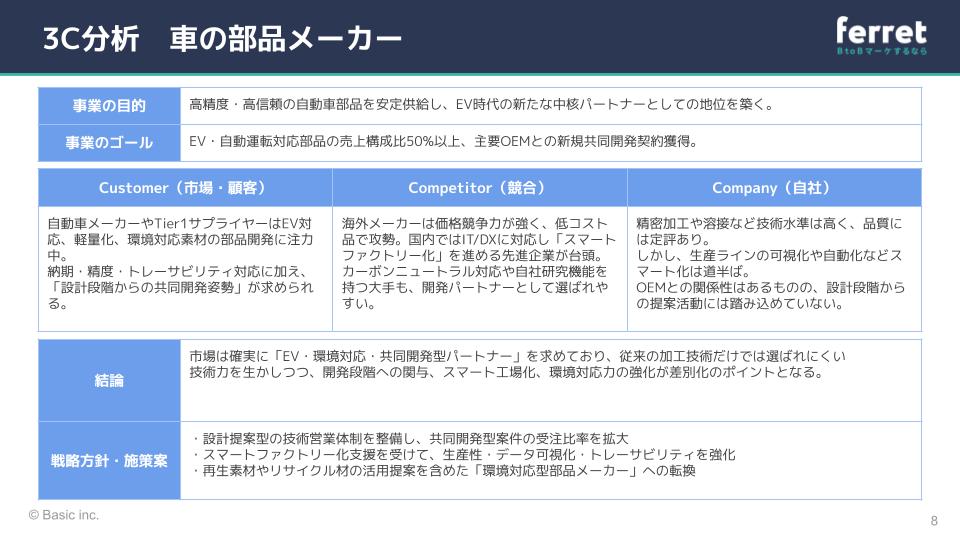

3C分析:車の部品メーカー

自動車業界はEV化やカーボンニュートラルの波にさらされ、サプライヤーに求められる役割も大きく変わってきています。「作って納めるだけ」から、「開発の上流から参画し、環境対応もできるパートナー」へと変化を迫られています。

3C分析では、顧客(Customer)は設計段階からの技術提案と環境対応を求めており、競合(Competitor)はスマートファクトリーや価格競争力を強みに攻勢をかけていることが判明。自社(Company)は、高い加工技術と品質管理体制を持つが、スマート化や共同開発体制にはまだ課題が残るという現状が明らかになりました。

これらを踏まえると、「加工業者」から「開発型サプライヤー」へのポジション転換の重要性が分かります。設計初期段階から参画する技術営業体制の構築、スマートファクトリー化による可視性向上、さらに環境素材への対応力強化が中長期の競争力につながるのではないかという気づきも分析から得られます。

【実践事例】ferretが取り組む「3C分析」のリアルな活用法

私たちferretでは、BtoB企業向けにマーケティングコンサルティングを提供する際「3C分析」を重要な出発点としています。

ここでは、実際のプロジェクトでどのように3C分析を活用しているのかをご紹介します。「3C分析を実務でどう使えばいいの?」と感じているなら、ぜひ参考にしてみてください。

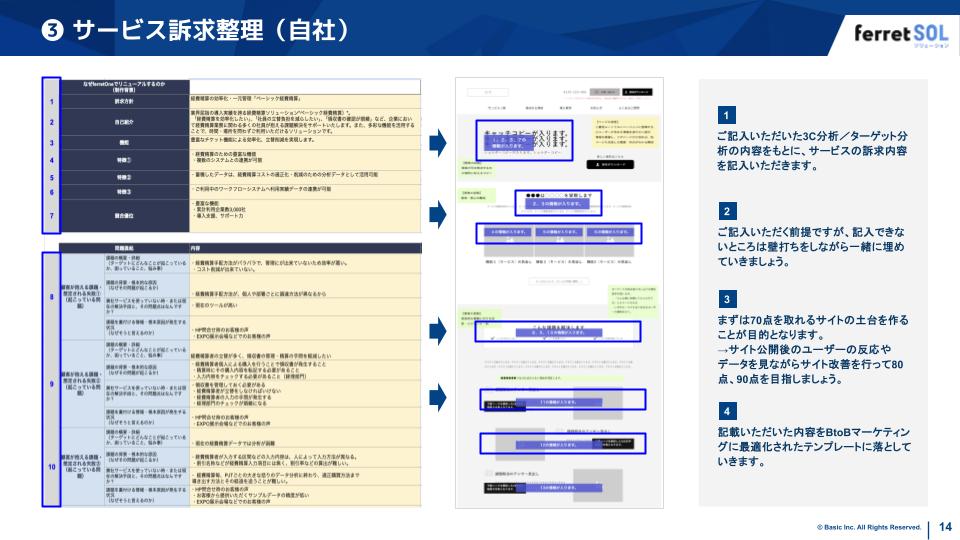

分析結果はどのように活かしているのか?

3C分析の結果は、主にサイト訴求設計に活用しています。

サイト訴求設計とは、サービスサイトで「誰に、どんなメッセージを伝えるべきか」を明確にする作業です。

たとえば、自社の強みが「導入後の伴走支援」にあると分析から見えてきた場合、Webサイト上でも「支援体制」や「サポートの手厚さ」を前面に打ち出します。

これにより、リード獲得の段階から「選ばれる理由」が伝わりやすくなり、商談化率の向上にもつながります。

▼「サイト訴求設計」についてはこちらをご覧ください

→BtoBマーケティング サービスサイト制作

情報はどのように集めているのか?

分析の精度を高めるために、以下のようなステップで情報を整理・収集しています。

ワークシートの記入とヒアリング

お客様ご自身に、自社・顧客・競合に関する情報をワークシートにご記入いただき、その内容をもとにヒアリングを実施します。

※競合企業としてどのような企業を挙げればいいのかとご質問いただくことが多いのですが、ベンチマークしている企業や営業の現場でよく比較される企業をピックアップいただいています。

顧客理解の深掘り

顧客理解をより深めるために、「ビザスク」というスポットコンサルサービスを活用し、実際のターゲット像に近い見込み顧客へのインタビューも行っています。

「おそらく顧客は○○と思うだろう」といった推察だけでは「本当の顧客」と乖離してしまいます。リアルな声を取り入れることで、マーケティング戦略・施策の精度を格段に上げることができます。

「ferret」は、3C分析はもちろん戦略設計から施策実行まで、BtoBマーケティングを総合的にサポートします。

単なる分析にとどまらず、売上やリード獲得といった“具体的な成果”に繋げる方法をご提案します。「ちょっと壁打ち」からでも大歓迎です。まずはお気軽にご相談ください!

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

分析方法や結果の活かし方に迷ったら「ferret」にご相談ください

「でも、実際にここまでの分析をやりきるのは難しい」「分析はできたけど、次に何をすれば成果が出るのか?」そんな悩みをお持ちではありませんか?もし少しでも思い当たるなら、ぜひ「ferret」にご相談ください。

「ferret」は、BtoBマーケティングの支援サービスです。コンサルティング・運用代行から、マーケティングツールの提供まで、あらゆる領域をカバーしているからこそ、貴社に最適な解決策をご提案できます。

「ちょっと壁打ち」からでも大歓迎です。まずはお気軽にご相談ください!

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

3C分析を極め、事業を成功へと導きましょう!

この記事でご紹介した3C分析の手順とポイントを意識し情報を調査・整理していくことで、結果につながる事業の方針や施策の立案を実現できます。

また、調査する要素を増やしたり顧客企業側の分析も加えると、さらに深堀することも可能です。

あなたの会社の事業を成功させるためにも、3C分析を極めて使いこなし、事業の進むべき方向性を明確にしましょう!

ぜひこちらのテンプレートをダウンロードして、自社の分析に役立ててください!

→【記入例付き】フレームワークテンプレート集

ただ、フレームワークで課題を洗い出しても、「分析したけど、次に何をすれば成果に繋がるのか?」と立ち止まってしまうことはよくあります。

そんな際は当社「ferret」にご相談ください。

「ferret」は、貴社の課題を丁寧にヒアリングし、現状分析 → 戦略設計 → 施策の実行 → 改善まで、BtoBマーケティングを総合的にサポートします。

単なる分析にとどまらず、売上やリード獲得といった“具体的な成果”に繋げる方法をご提案します。「ちょっと壁打ち」からでも大歓迎です。まずはお気軽にご相談ください!