マーケティング組織とは?立ち上げ・運営方法を成功事例とともに解説

「人材や予算が限られている中で、マーケティング組織をどう運営すればいいのか」

「担当者のスキルが不足しているが、社内に教育の仕組みがなく、育成が進まない」

「他部署との連携が取れず、せっかくのマーケ施策が空回りしてしまう」

このような悩みを抱えていませんか?

「リソース不足」「ノウハウ不足」「営業との連携不足」など、マーケティング組織の課題が原因で成果が伸び悩んでいる企業は少なくありません。これらを放置すると、リード獲得の非効率化や売上の停滞に直結してしまいます。

そこで本記事では、マーケティング組織の役割や業務内容、組織の形態(組織図のパターン)などの基本を解説するとともに、フェーズごとの最適な運営方法を詳しくご紹介します。さらに、よくある課題とその解決策や成功事例、最新のトレンドも整理し、すぐに実践できるノウハウを提供。

自社に最適なマーケティング組織の形が明確になり、成果を最大化するための具体的なアクションが見えてくるはずです。

■BtoBマーケティングの戦略立案・チーム育成をご支援します!ぜひご相談ください。

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

目次[非表示]

- 1.マーケティング組織とは? 役割と業務内容を解説

- 2.マーケティング組織の代表的な組織図

- 3.マーケティング組織の立ち上げと運営のステップ

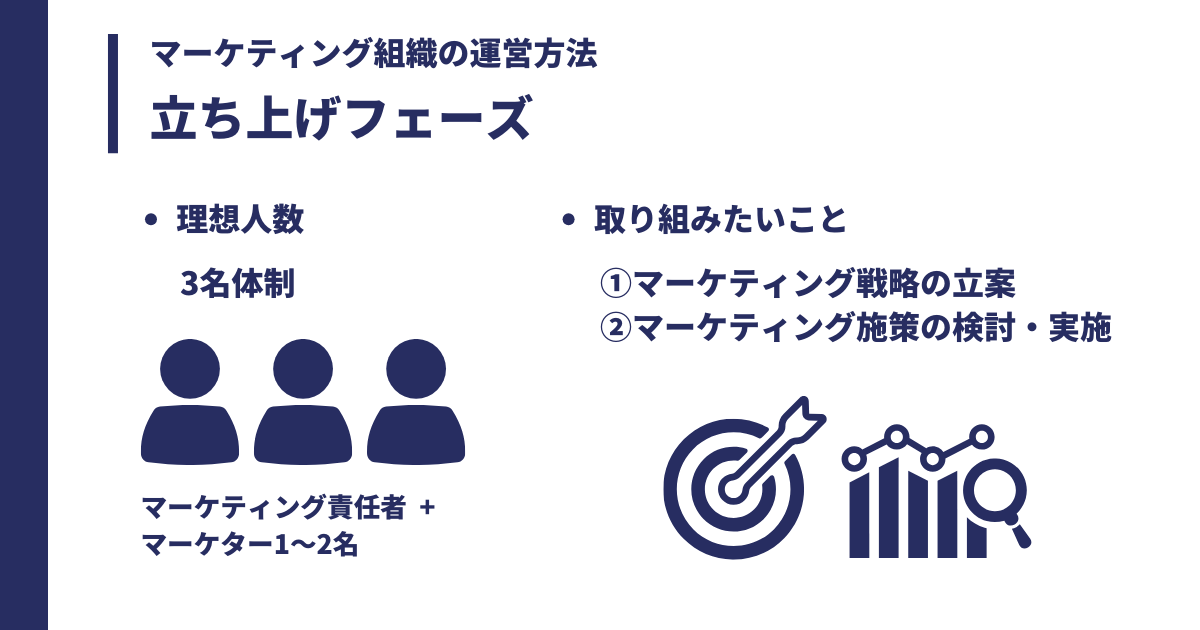

- 4.マーケティング組織の運営方法①立ち上げフェーズ

- 5.マーケティング組織の運営方法②成長フェーズ

- 6.マーケティング組織運営時のよくある課題と解決策

- 7.マーケティング組織の未来と今後の展望:AI時代に求められるマーケターのスキル

- 8.マーケティング組織運営の成功事例

- 9.【調査データ】BtoBマーケターに聞いた!マーケ組織のリアル

- 10.マーケティング戦略・体制づくりにお悩みなら「ferret」

- 11.最適なマーケティング組織を構築し、成果を最大化しよう

マーケティング組織とは? 役割と業務内容を解説

マーケティング組織とは、企業の製品やサービスが市場で継続的に選ばれるための仕組みを作るための専門部門です。

まずは、マーケティング組織の基本を押さえましょう。役割や業務内容、職種について解説します。

マーケティング組織の役割

マーケティング組織の主な役割は、企業の製品やサービスが市場で継続的に選ばれるための仕組みを作ることです。

具体的には、顧客のニーズを深く理解し、そのニーズに応じた製品やサービスを提供することで、企業の売上向上を支援します。つまり、製品・サービスを必要としている人を見つけ、必要だと思ってもらえるように、宣伝したり、キャンペーンをしたりと働きかけるのが役割です。

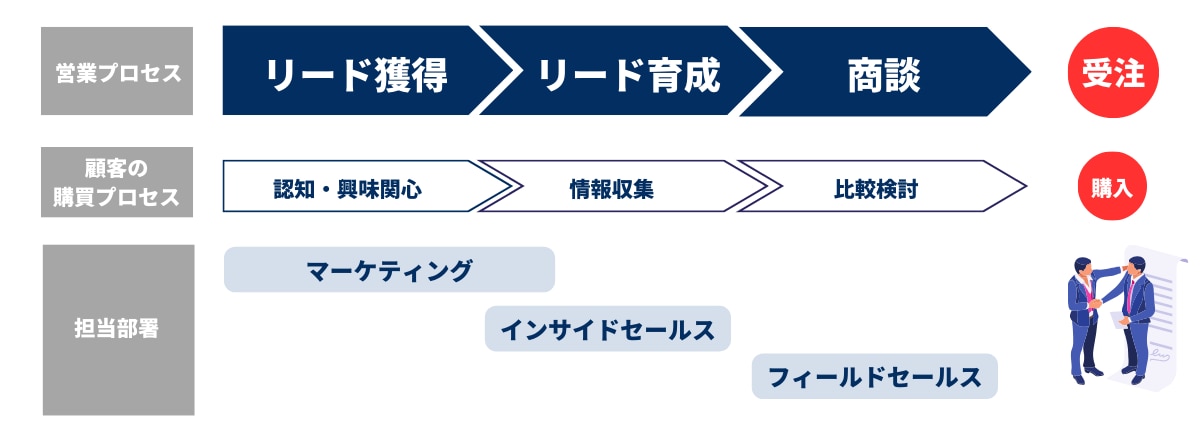

特にBtoB企業では、デマンドジェネレーションの一環として、リード獲得(リードジェネレーション)を推進する役割を担います。ただし、インサイドセールスのリソースが不足している場合は、リード育成(ナーチャリング)や営業部門への引き渡しまでをカバーすることもあります。

マーケティング組織の主な業務領域

マーケティング組織の業務は、戦略設計・施策の実行・分析です。ただし、これらは先も解説した通り、リード獲得だけでなく顧客育成も担うことがありますから、ここでは顧客育成についても解説します。

マーケティング戦略設計 |

製品・サービスを「誰に」「何を」「どうやって」売っていくのかというマーケティング戦略を策定します。

市場分析やターゲット設定、訴求ポイントの決定、ブランド構築などを行います。

|

|

施策の実行

(リード獲得)

|

コンテンツマーケティング、広告運用、セミナー・展示会の開催など、多様な手法で見込み顧客を集めます。 |

|

施策の実行

(リード育成)

|

メールマーケティングと営業部門との連携を通じた架電によるアプローチで、見込み顧客の関心を高め、購買意欲を育てます |

マーケティング分析 |

実施した施策の効果をデータで分析し、今後の戦略や施策の改善に活かします。 |

マーケティング組織の主な職種

マーケティング組織は、以下のような職種のメンバーで構成されるのが一般的です。

職種 |

業務内容 |

マーケティングマネージャー |

マーケティング組織の責任者として、組織全体のマーケティング戦略の策定や進捗管理を担います。事業目標にもとづいた施策の方向性を決定し、チームを統括する役割を果たします。 |

マーケター |

マーケティングマネージャーが策定した戦略をもとに、具体的な施策の立案・実行を担当します。 SEO、広告運用、セミナー施策など、マーケティング手法ごとに担当者を配置することが一般的です。 |

ライター |

ブログ記事やホワイトペーパーなど、各種コンテンツの執筆を担当します。 |

デザイナー |

記事の挿絵、Webサイトのビジュアル、ホワイトペーパーのデザインなど、ビジュアルコンテンツの制作を担当します。視覚的な訴求力を高める重要な役割を担います。 |

コーダー |

Webサイトのコーディングを担当します。 |

データアナリスト |

マーケティング施策の効果測定や改善提案のために、データの収集・分析を担当します。マーケティング施策単体ではなく、全社的なデータ活用を担うケースも多いです。 |

すべての職種が必要というわけではありません。

マーケティング組織の成長フェーズや実施する施策によって、必要なメンバーは変わります。

最低限必要なのは「マーケティングマネージャー」と「マーケター」です。

立ち上げ初期やリソースが限られている場合は、マーケティングマネージャーが施策実行まで担うこともあります。また、マーケターが記事執筆やデザイン作業を兼務するケースも少なくありません。

リソース不足や専門知識の不足が課題となる場合は、マーケティング支援会社やフリーランスの専門家などの外部パートナーを活用するのも有効な選択肢です。一人採用するよりもコストを抑えながら、必要なスキルを確保できます。

■BtoBマーケティングの戦略立案・チーム育成をご支援します!ぜひご相談ください。

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

マーケティング組織の代表的な組織図

企業の規模や業種、戦略によって、マーケティング組織の編成が異なります。ここでは主なマーケティング組織の形態(組織図のパターン)を、メリットと合わせてご紹介します。

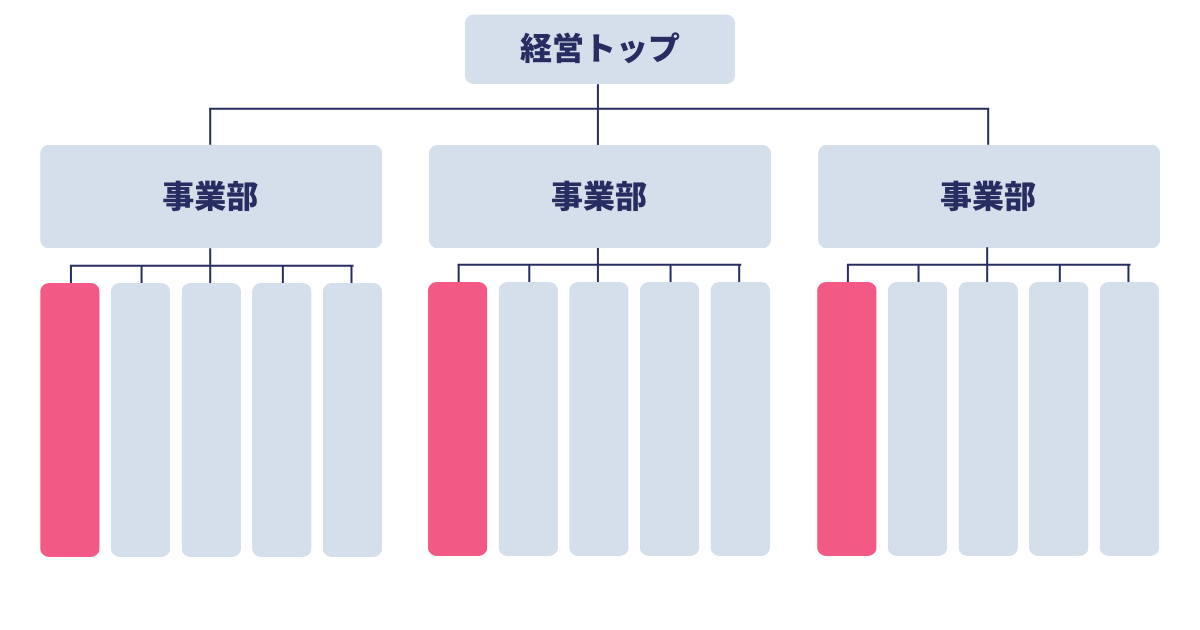

- 各事業部内にマーケティング組織を設置するパターン

- 1つの事業部としてマーケティング組織を設置するパターン

- プロジェクトごとにマーケティング組織を設置するパターン

各事業部内にマーケティング組織を設置するパターン

各事業部ごとにマーケティングチームを配置し、それぞれの事業戦略に沿ったマーケティング活動を展開するパターンです。

商材別に事業部が分かれている場合に採用されることの多い組織編成になります。

メリット

- 事業部内での情報共有がスムーズで、変化への対応が迅速に行える

- 各事業部の商材やターゲットに最適化したマーケティング戦略を実施できる

- 営業部門との連携が強化され、リード獲得から商談化までの流れがスムーズ

デメリット

- 全社的なマーケティング戦略が統一されにくい

- 事業部ごとにリソースを分散するため、専門性の高い人材の確保が難しくなる

- 事業部を横断したノウハウの共有が課題になる

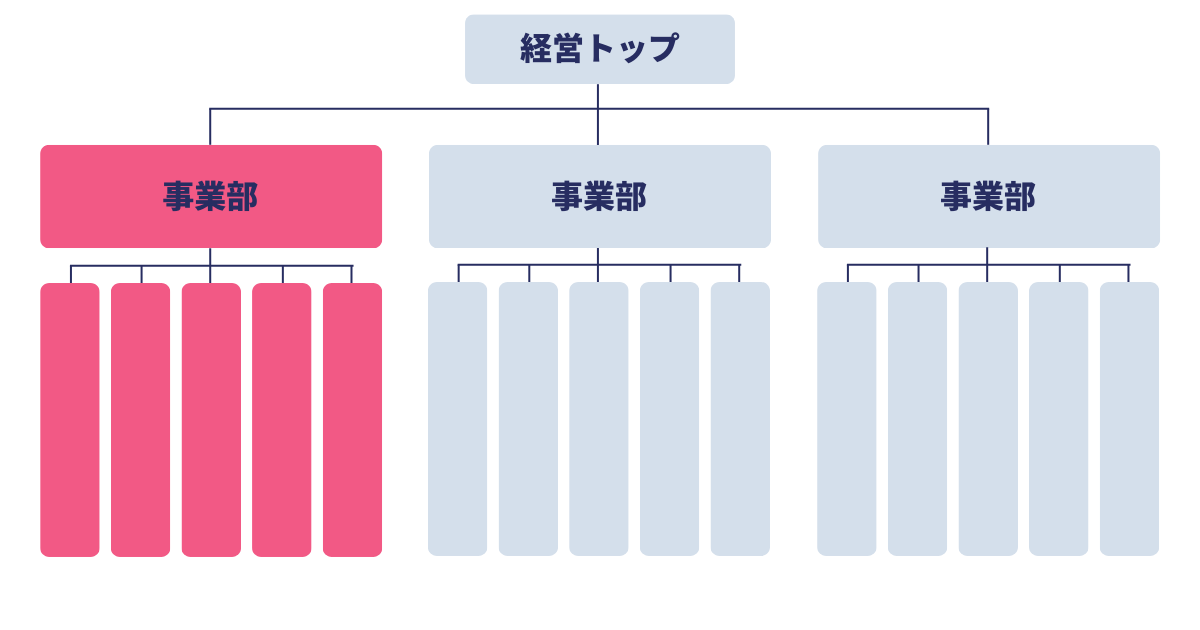

1つの事業部としてマーケティング組織を設置するパターン

マーケティングを独立した事業部として設置し、全社的なマーケティング戦略を統括するパターンです。経営陣直轄の部門とされることもあります。

社内にマーケティング人材が少ない場合や、マーケティング組織立ち上げフェーズの小規模な組織の場合に採用されることの多い組織編成になります。

メリット

- 経営陣の直接の指示・サポートを受けやすいので意思決定がスムーズ。

- 全社的なブランディング戦略を統一できる

- マーケティング人材のリソースが分散しないため、ノウハウを蓄積しやすい

デメリット

- 各事業部の個別ニーズに対応しにくく、細かい施策が遅れがち

- 営業部門との連携が弱まる可能性がある

- 顧客の声や市場の変化を把握しづらく、戦略が市場と乖離しやすい

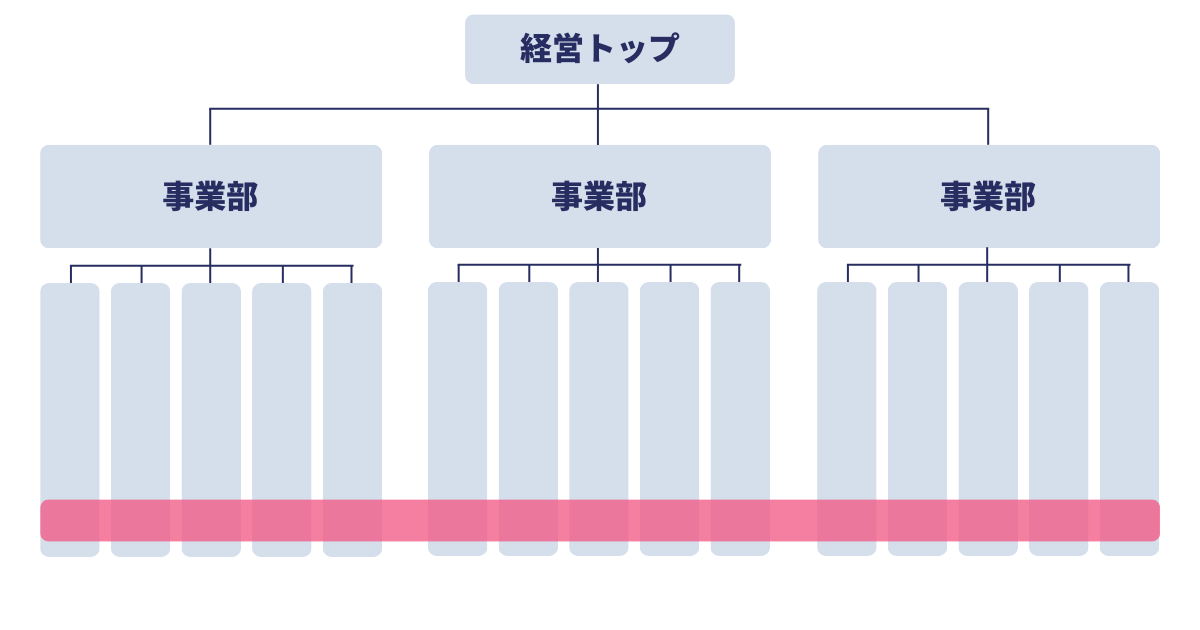

プロジェクトごとに設置されるパターン

新規事業やキャンペーン施策など、特定のプロジェクトに合わせ、マーケティングチームを編成するパターンです。期間限定でマーケティングチームを設置したい場合に採用されます。

メリット

- プロジェクトの目的達成に特化した柔軟なチームを作れる

- 必要なスキルを持つ専門人材を適宜アサインできるため、リソースを効率的に使える

デメリット

- プロジェクトごとに指示系統が変わるため、組織が安定しにくい

- 短期的に結成されるチームなので、ノウハウがたまりにくい

マーケティング組織の立ち上げと運営のステップ

フェーズ別にマーケティング組織で取り組むべきことと理想人数について解説します。

- マーケティング組織立ち上げフェーズ:ゼロからマーケティング組織を立ち上げる場合

- マーケティング組織成長フェーズ:立ち上げ後、どのようにリード獲得を拡大していくべきか悩んでいる場合

既に立ち上げ済みの方は「2」から読んでいただいても構いませんし、自社のケースと照らし合わせながら「1」を読んでいただいても構いません。

ここでは、概要をザックリ解説し、次章から「1」「2」それぞれを詳しく解説します。

フェーズ別にマーケティング組織が取り組むべきことについて

マーケティングですべきことは、実は大変シンプルです。

- 「誰にどんな価値を届けるのか」を決め

- 「その価値をどのように届けるのか」を選択し

- 「その費用対効果」を検証していく

「1.誰にどんな価値を届けるのか」はマーケティング戦略の立案、「2.その価値をどのように届けるのかは」は集客・コンテンツの方向性の話になります。

そして「3.その費用対効果を検証していく」はPDCAを回していく段階です。戦略も施策も、実行してみなければ良し悪しの答えを知ることができません。そのため、実行と効果検証、そして改善を繰り返して最適化し続けなければなりません。

これをマーケティング組織のフェーズに当てはめると、このようになります。

マーケティング組織のフェーズ |

マーケティングのフェーズ(取り組むべきこと) |

立ち上げフェーズ |

1.「誰にどんな価値を届けるのか」を決め 2.「その価値をどのように届けるのか」を選択し |

成長フェーズ |

3.「その費用対効果」を検証していく |

フェーズ別マーケティング組織の理想人数について

次章以降、当社がこれまで多くのBtoB企業を支援してきた経験をもとに、フェーズ別のマーケティング組織における適正な人数の目安をご紹介します。

ただ前提として、マーケティング組織の適正な人数は、求める成果や達成したい期間、企業の規模、事業フェーズ、予算によって異なります。短期間で大きな成果を目指す場合は、より多くの人員が必要になりますが、社内にリソースがなかったり、外注する予算がなければ実現は難しいでしょう。

重要なのは、「どのくらいの成果を出したいのか」「そのために会社として投資できる時間や予算はどの程度か」を明確にし、理想と現実をすり合わせながら、自社にとって最適なマーケティング組織の体制を見極めることです。そのことを忘れないでください。

マーケティング組織の成長ロードマップ例

フェーズ |

方向性 |

主要メンバー |

立ち上げフェーズ(1年目~) |

・戦略設計を固める |

3名体制(マーケティング責任者+マーケター1〜2名) |

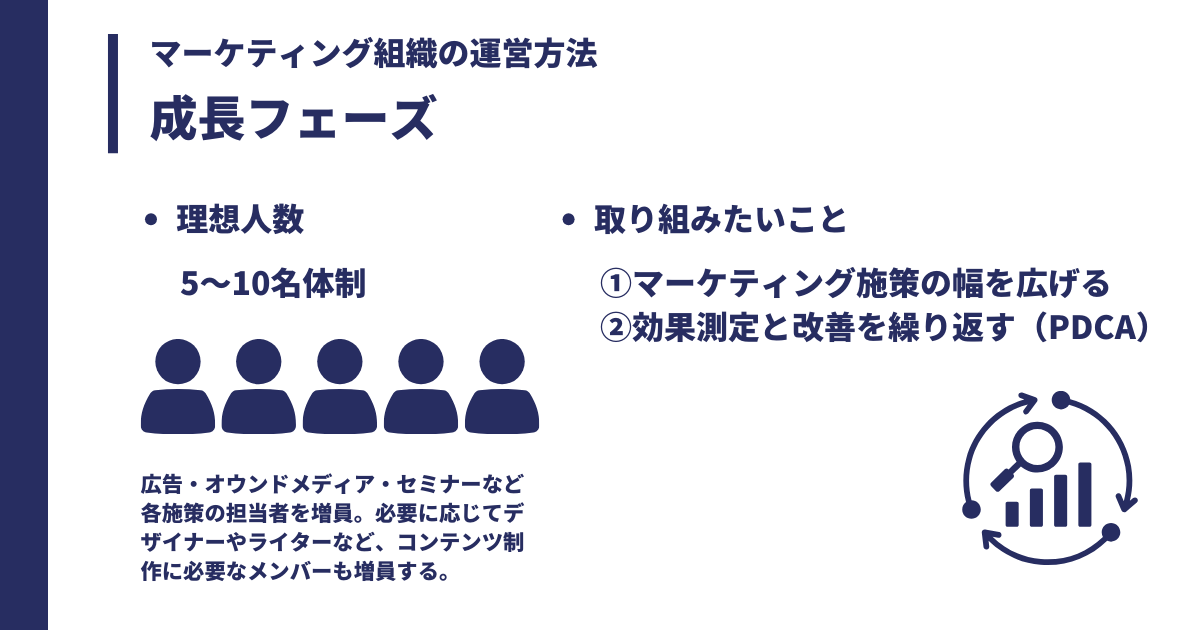

成長フェーズ(3年目~) |

施策を拡大、増員に伴いセミナーやナーチャリングなども強化していく |

5〜10名体制(広告・オウンドメディア・セミナーなど各施策の担当者を増員。必要に応じてデザイナーやライターなど、コンテンツ制作に必要なメンバーも増員する。) |

マーケティング組織の運営方法①立ち上げフェーズ

割くことができる予算や人員で組織づくりの進め方は変わってきます。

ここでは、立ち上げ期によくある「予算や人員が潤沢にあるわけではないが、その範囲内でできる限りWebからのリード獲得を増やしていきたい」というケースを想定してお伝えします。

▼こちらの資料もぜひご覧ください

→BtoB向け・Webマーケ組織立ち上げの教科書

立ち上げフェーズのマーケティング組織の理想人数(1〜3名)

マーケティング組織立ち上げフェーズの予算やリソースが限られている場合、最小限の人員で効率的にマーケティング活動を進める必要があります。

まずはWebサイトを整え、安定的にリードを獲得できる土台を作ることが最優先です。

そのため、少人数でも実行力の高いメンバーを優先的にアサインしましょう。

さらに、社内リソースだけでは手が回らない部分は 外部パートナーを活用し、不足を補うことで、よりスピーディに成果を出せる体制を整えられるとベターです。

マーケティング組織の立ち上げフェーズに早期の成果を上げられれば、社内での評価向上につながり、予算確保や他部署との連携がスムーズに進みます。スタートダッシュを成功させることで、長期的に成果を出せるマーケティング組織へと成長していくことができます。

チーム構成例

役職 |

主な業務内容 |

マーケティング責任者(1名) |

全体戦略の設計、KPI管理、営業との連携 |

マーケター(1〜2名) |

コンテンツ制作、広告運用などリード獲得施策の実務 |

立ち上げフェーズは営業と兼務しながらという場合も多いと思います。その場合でもリードの数が増えてきたらマーケ専任にしていきましょう。目安はホワイトペーパーのリード含めて月50〜100件くらいです。

外部委託を検討したい業務

-

SEO記事制作

SEOは成果が出るまでに時間がかかる施策です。早めに作成する仕込みが重要になります。 -

ホワイトペーパー制作

リード獲得のために、CV(コンバージョン)ポイントとなるサービス紹介資料やお役立ち資料を用意する必要があります。まず1つだけでも、ホワイトペーパー作成代行の専門業者に作ってもらえれば、デザインを真似して量産できるのでおすすめです。 -

広告運用

広告運用はマーケティング立ち上げ初期に成果を出すために有効な短期施策です。自社にできる人材がいない場合は代理店に依頼しましょう。 -

初期戦略設計

マーケティングの知識がない場合は、まずマーケティング支援会社に依頼し、戦略設計に必要な情報を整理してもらうことで、より確度の高い戦略を立てやすくなります。適切な市場分析やターゲット設定を行うことで、無駄な施策を減らし、限られたリソースを効果的に活用できるようになります。

■当社も各種施策の代行や初期戦略設計などをご支援しております。ぜひ一度ご相談ください。

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

立ち上げフェーズのマーケティング組織の取り組み

「フェーズ別にマーケティング組織が取り組むべきことについて」で解説したように、マーケティングですべきことの「1」「2」に取り組んでいきます。

マーケティングですべきこと

- 「誰にどんな価値を届けるのか」を決め

- 「その価値をどのように届けるのか」を選択し

- 「その費用対効果」を検証していく

①マーケティング戦略の立案

「誰にどんな価値を届けるのか」というマーケティング戦略を考えます。すべきことは2つです。

- ターゲットを特定する

- 商材の強みを特定する

まず、ターゲットを決めます。

既存顧客から売上につながりやすい優良顧客をターゲットとして特定するやり方や、会社がこれから狙っていきたい顧客をターゲットとするやり方があります。下記の記事を参考にしてみてください。

関連記事:BtoBにおける顧客データ分析とは?商談につながる顧客を見つける方法

次に、商材の強みを特定しましょう。

既存顧客に評価されているところや競合と比べて抜きんでているところなど、製品・サービスのアピールポイントを見つけていきます。3C分析などのマーケティングのフレームワークを活用すると、情報を整理しやすいのでおすすめです。最後に洗い出した強みから、ターゲットに刺さる点に絞り込みます。

詳しいマーケティング戦略の立て方については、こちらの記事を参考にしてみてください。

関連記事:Webマーケティング戦略に必要な考え方とは?フレームワークと具体的な手法

②マーケティング施策の検討・実施

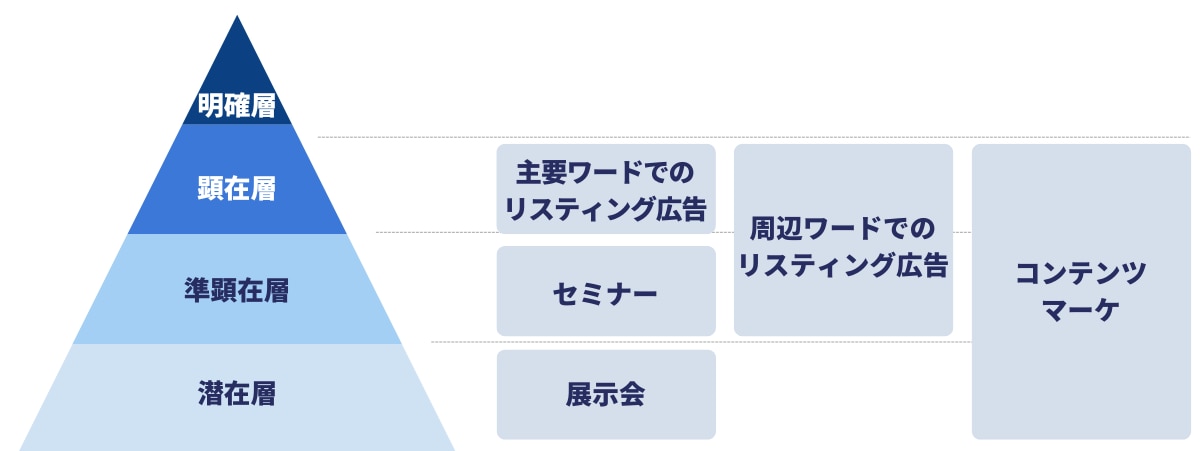

次は自社の商材にはどのような「集客施策」と「コンテンツ施策」が適しているのかマーケティング施策を見極めていきます。

立ち上げ時はメンバーも少ない場合が多いと思いますので、ここではオフライン施策はのぞき、オンラインでのリード獲得で考えてみます。

まず、自社の製品やサービスのターゲットのカスタマージャーニーマップを作成し、それに基づき

- 自社のサービスに触れる可能性があるのは、どういうときか?

- 自社のサービスの何に興味を引かれるのか?

- どんなときに、どんなキーワードで検索するのか?

など、ターゲットの具体的な行動を考えると検討フェーズごとに必要となる施策が見えてきます。

■集客施策(リスティング広告、SEOなど)

自社の商材に関連するキーワードの検索ボリュームが検討材料になります。

-

検索ボリュームが大きい場合

→リスティング広告・コンテンツSEOなど、検索エンジンからの流入を狙う施策が適している。 -

検索ボリュームが小さい(=市場がまだできていない)場合

→記事広告、寄稿、ソーシャルなど、検索エンジンに頼らない施策が適している。メジャーキーワードでリスティングし、詳細はホワイトペーパーで認知拡大するという手法もある。

■コンテンツ施策(サイトコンテンツ、記事コンテンツ、CTAなど)

- どんなコンテンツがあると自社のサービスに興味を持ってもらえるのか

- サイトに訪れた後、もしくは資料を請求した後、社内検討する上でどのような情報が必要なのか(費用対効果・セキュリティなど)

- サービスの内容(価格や導入の流れなど)をどこまでサイトに掲載してどこからを商談時に直接伝えるか

- 製品のカタログをサイトに掲載するか

- 動画で伝えるべきか/テキストで伝えるべきか

などを具体化し、施策の設計に入ります。

具体的な施策の検討方法についてはこちらの記事を参考にしてみてください。

→リード獲得とは?見込み顧客を増やす施策や事例をご紹介

参考:組織を立ち上げたらまずやるべき5つの施策

マーケティング組織を立ち上げたら、まずやるべき施策は以下の5つです。

1.サービスサイトの改修

顧客に刺さる事実が書かれているか、検討に必要な情報が載っているかをチェックしましょう

参考記事:BtoBのサイト制作で、これだけはそろえておきたいページ一覧

2.適切なCTAの設置

問い合わせだけではハードルが高いので、パンフレット、ホワイトペーパーなども揃えるべきです

参考記事:CTAを改善して、コンバージョンを増やすための5つのポイント

3.導入事例の作成

BtoBで最も重要なコンテンツは事例。最初は1つだけでも構わないので事例を載せましょう

参考記事:導入事例の書き方は? 効果とは? よくある10の疑問

4.リストの整理

過去商談したお客様の名刺情報など、メルマガを送れるようにリストの整理をしておきましょう

参考記事:メールマーケティングで見るべき4つの指標と改善ポイント

5.広告の出稿

これは予算があればで構いません。最もニーズが顕在化していてCVに近いリスティング広告から検討しましょう

参考記事:BtoBの広告 出稿する際のポイントは?

マーケティング組織の運営方法②成長フェーズ

マーケティング組織をゼロから立ち上げて、ある程度のリードを獲得できる頃になると、どのようにリード獲得を拡大していくべきか悩んでいるのではないでしょうか。この頃になると、すでに「どんな訴求/どのチャネルによるリード獲得が自社に合っているのか」が分かってきて、勝ち筋が少し見えている状態だと思います。

さらなる成果を目指し、マーケティング施策の幅を広げるフェーズへと移行します。ただ、市場の変化とともに、勝ち筋も変わってきます。そのため、このフェーズでは、とにかくPDCAを回していくことになります。

※もし、どの訴求どのチャネルが良いのかまだ迷っている段階であれば前の項目で紹介した「立ち上げ時にやるべきこと」を少しずつ改善もしくは修正しながら繰り返していくしかありません。

成長フェーズのマーケティング組織の理想人数(5〜10名)

施策の種類が増えるため、チームのメンバーも増やし、各分野の専門性を高める必要があります。

また、リード数の増加に伴い、獲得したリードの育成(ナーチャリング)にも本格的に取り組むことが重要です。マーケティングと営業の連携を深めることで、リードの質を高め、より高い成果を出せる体制を整えていきましょう。

チーム構成例

役職 |

主な業務内容 |

マーケティング責任者(1名) |

組織の統括、KPI管理、戦略設計、他部署との連携 |

オウンドメディア担当(1〜2名) |

オウンドメディアの運営、記事・ホワイトペーパーの作成 |

広告運用担当(1〜2名) |

各種Web広告の運用 |

セミナー担当(1〜2名) |

展示会・セミナーの運営 |

ナーチャリング担当(1〜2名) |

MA運用(メールマーケティング、インサイドセールスとの連携) |

デザイナー(1名) |

バナー・ホワイトペーパー・動画など各種コンテンツのデザイン |

外部委託を検討したい業務

-

大規模なSEO施策(外部のSEOコンサルタントを活用)

記事数やキーワードが増えてくると、SEOの効果測定や戦略の整理が難しくなります。そのようなときは、専門家の視点を取り入れて、正しい分析の上で改善策を取り入れていきましょう。 -

担当者が採用できない施策

新たな担当者を採用できない場合は、外注や自動化ツールの活用を検討しましょう。

■当社も各種施策の代行や戦略設計などをご支援しております。ぜひ一度ご相談ください。

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

成長フェーズのマーケティング組織の取り組み

「フェーズ別にマーケティング組織が取り組むべきことについて」で解説したように、マーケティングですべきことの「3.費用対効果」をより深く検証していく段階になります。

マーケティングですべきこと

- 「誰にどんな価値を届けるのか」を決め

- 「その価値をどのように届けるのか」を選択し

- 「その費用対効果」を検証していく

「どんな訴求/どのチャネルによるリード獲得が自社に合っているのか」勝ち筋が見えているのであれば、広告やコンテンツマーケティングなどの施策費用対効果を計算し、効果的なところに予算・人員を投下していくことができます。

①マーケティング施策の幅を広げる

成長フェーズでは、立ち上げフェーズには手が回らなかった施策にも積極的に取り組み、さらなる成果の拡大を目指しましょう。

この段階では、各施策に専門の担当者を配置し、それぞれの成果を最大化することが重要です。Web広告、コンテンツマーケティング、セミナー、ナーチャリング施策など、それぞれの領域で専門性を高めることで、施策ごとの精度を向上させられます。

また、マーケティング施策は相乗効果が鍵となるため、マーケティングチームの担当者間・部門間の連携が不可欠です。

- 定例ミーティングを実施し、施策の進捗や成果を共有する

- 各施策の改善案を相談し合い、全体最適を図る

- 営業部門とも情報を共有し、リードから商談化の流れをスムーズにする

このように、各施策を強化しながらチーム内外の連携を深めることで、マーケティング全体の効果を最大化していきましょう。

取り組み具体例

例えばAという訴求がターゲットに響くということが分かっているとします。その場合、以下のような順序で進めていきます。

- Aの切り口のリスティング出稿とLPのCVR最大化を図る

- Aの周辺キーワードや、近しい切り口の訴求LPを作成し広告出稿する

- Aに関連するキーワードによるコンテンツマーケティングを行う (※成果が出るまで1年くらいはかかる覚悟を持って)

- Aに関するセミナーを行ったり、展示会に出展したりして露出を図る

広告については予算が小さいうちは広告代理店に依頼するのも有効でしょう。スピーディーに出稿ができ、且つノウハウを貯めることができます。ただし、コンテンツマーケティングは自社で行うことをおすすめします。自社だけが持っているノウハウや事例が有効なコンテンツになるからです。

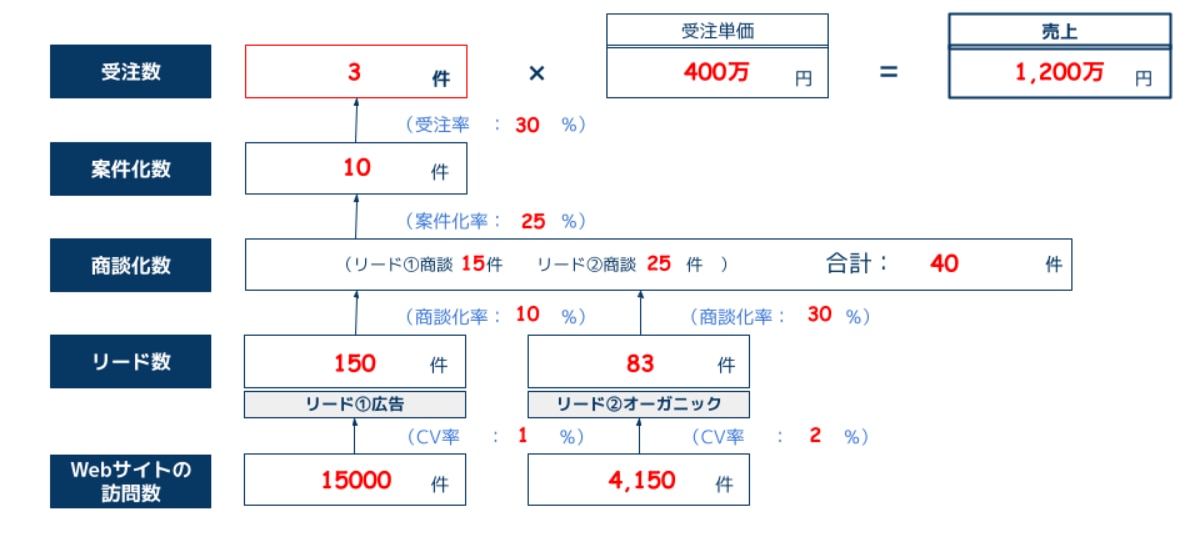

②効果測定と改善を繰り返す(PDCA)

マーケティングの「勝ち筋」が、いつまでも効果的とは限りません。

市場環境や競合状況、ターゲットのニーズは常に変化していきます。そのため、成果が頭打ちになってきたと感じたら、ターゲットの見直しや新たな施策の導入を検討することが重要です。日々の施策の効果測定を行い、PDCAを回しながら最適な打ち手を探り続ける姿勢が、長期的な成長につながります。

なお、施策の評価を行う際は、それぞれの施策のROI(投資対効果)はリード獲得の単価(CPA)だけでなく、できる限り受注に近い指標を元に割り出すとよいでしょう。

例えば、「アポ獲得単価」や「有効商談獲得単価」などです。CPAが安く効率がよいように見えても、そこからのリードが最終的な受注につながらないケースは多々あるからです。

そのためにもインサイドセールス部隊の構築と、セールス側で「どのようなリードが受注につながりやすいか」「どのチャネルが受注に貢献しているか」のデータを蓄積することが重要です。各組織が連携し、情報共有しながらそれぞれの役割で売上に貢献しましょう。

関連記事:BtoBマーケティングにおける「KPI設計」とは?フェーズごとの具体例を紹介

マーケティング組織運営時のよくある課題と解決策

マーケティング組織を運営していて出てくる課題とその解決策を解説します。

課題 |

解決策 |

|

・定期的な情報共有の場を設ける

・マーケティングと営業の共通KPIを設定する

・リードの定義を明確にする

|

|

伴走支援型のコンサルティングを活用する |

|

|

・マーケティング組織の拡大計画を立てる

・信頼できる外部パートナーを活用する

|

マーケティングと営業の連携不足

マーケティングが獲得したリードが、営業にうまく引き渡されず商談につながらないケースが多発します。その結果、下記のような状態に陥りやすくなります。

- 営業側は「リードの質が低い」と不満を持つ

- マーケティング側は「せっかく獲得したリードが活用されていない」と不満を持つ

リードの質が低下したり、商談化率が伸び悩んだりする原因となります。

解決策①定期的な情報共有の場を設ける

月1回など定例のミーティングを設定して、情報共有の場を設けます。

共有事項は最近多いお問い合わせなどのトレンドや、商談につながりやすいリードが集められているかというリードの質の確認です。改善すべき事項があればその場で対策を協議します。営業からのフィードバックをマーケティング施策に反映し、より商談につながるリード獲得を目指しましょう。

また、チャットツール(Slack, Teamsなど)を活用し、日常的に相談・フィードバックができる環境を整えることで、交流しやすい雰囲気を作ることも重要です。

とはいえ、どんなことを共有したらよいのか。

顧客解像度を上げるための効果的なヒアリング方法と、情報を蓄積しやすいフォーマットをご用意しました。営業組織とマーケティング組織が連携し、共に成果を上げられる仕組み作りにご活用ください!

→【顧客解像度向上】営業組織からマーケ組織へ!顧客情報フィードバックシート

解決策②マーケティングと営業の共通KPIを設定する

マーケティングと営業がそれぞれ異なるKPI(例:マーケはリード数、営業は受注数)を追っていると、「リードは獲得しているのに、営業がうまく商談化できていない」「商談が増えないのは、マーケが質の低いリードを送っているからだ」といった、責任の押し付け合いが発生することがあります。

そこで、共通のKPIを設定し、両部門が連携して達成を目指せる仕組みを作ることが重要です。

共通KPIの設定例

- MQL(Marketing Qualified Lead) → マーケが獲得し、一定の基準を満たしたリード数

- SQL(Sales Qualified Lead) → 営業が商談化を判断したリード数

- 商談化率 → MQLからSQLに転換する割合

- 受注率 → SQLから受注に至る割合

このように、マーケと営業が「商談につながるリードを増やす」ことを共通の目標にすれば、より効果的な連携が可能になります。

KPI設定の仕方についてはこちらのワークシートをご活用ください

解決策③リードの定義を明確にする

「どのようなリードが商談につながりやすいのか」を明確にし、マーケと営業でリードの基準を統一します。

リードの定義例

- MQL(マーケティングが獲得するリード)

企業規模:従業員50名以上

役職:部長以上

CV:資料請求 or お問い合わせ - SQL(営業がフォローすべきリード)

MQLの基準を満たし、かつ「〇〇の課題を解決したい」と明確なニーズがある

このように、リードの条件を具体的に定めることで、商談につながりやすいリードをマーケが優先的に獲得できるようになります。

組織のスキル不足・ノウハウが足りない(マーケティング人材の採用・育成)

「マーケティング担当者のスキルが不足しているが、社内教育の仕組みがない。」「研修やeラーニングで一から人材育成する時間の余裕はない。」という悩みも多く聞かれます。

スキル不足が放置されると、施策の精度が低下し、今以上の成果の向上が見込めなくなる可能性があります。この課題を解決するためには、外部パートナーの活用や社内ノウハウの蓄積が重要です。

解決策:伴走支援型のコンサルティングを活用する

自社にマーケティングの専門知識が不足している場合、「伴走型のコンサルティング」を活用することで、実践的なノウハウを学ぶことができます。

伴走支援型コンサルティングとは、企業の課題に応じてマーケティング戦略の立案・施策実行をサポートするサービスです。戦略や施策を立案したり、日々のマーケティングのやり方のアドバイスをしてくれるのは一般的なコンサルティングと一緒ですが、実際に手を動かしながら実務をこなすのは自社のマーケターになります。ノウハウを社内に蓄積できるのが特徴です。

社内メンバーが実践を通じてスキルを習得でき、学ぶだけでなく実行しながら成長できるのがメリットです。将来的に自走できる組織を目指すことができます。

■当社もBtoBマーケティングの伴走サポートを承っております。ぜひ一度ご相談ください。

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

リソースが限られている中でのマーケティング組織の運営

マーケティング施策が成功し、成長フェーズに入ると「やるべきこと」が急激に増加します。

- リード獲得の施策を拡大したいが、人的リソースが足りない

- マーケティング組織を拡大・最適化したいが、何を内製化し、何を外注すべきかわからない

このような状況では、限られたリソースを有効活用しながら、組織を適切に拡大していく戦略が必要です。つまり、短期的な外部活用と並行して、中長期的に組織を拡大する計画を立てることが重要です。

解決策①マーケティング組織の拡大計画を立てる

リソースが不足しているからといって、すぐに採用できるわけではありません。組織の成長を年単位で計画しましょう。

「現在のリソース」と「将来的に必要なリソース」を洗い出し、施策ごとに担当者を明確化し、リソースのギャップを可視化します。そのうえで3年後にどのようなマーケティング組織を目指すのかを具体化します。

期間については、人事部門への打診や予算確保のための稟議、採用活動の期間などを考慮し、中長期的なスケジュールを組む必要があります。当社でご支援させていただく場合は、よく3カ年計画を立てさせていただいております。

なお、単に「人が足りない」と主張するのではなく、「組織拡大による売上成長のシミュレーション」を示すことで、経営陣の理解を得やすくなります。「〇年後に〇名体制にすることで、売上〇%成長を見込める」など、具体的な成果予測と投資計画をを示しましょう。

解決策②信頼できる外部パートナーを活用する

マーケティング組織の拡大途中のリソース不足を補うために、業務の一部を外部に委託するという手があります。

例えば、以下のような業務が外注できます。

- ホワイトペーパー制作

- SEO記事制作

- 導入事例制作

- 動画制作

- 広告運用

- MAやSFAの活用支援

外注のメリットは自社のリソースを温存しながら、専門的な知識・スキルを活用できることです。

ただし、外注と内製のバランスが重要です。完全に丸投げするのではなく、社内メンバーが関与しながら進めることで、将来的に内製化する選択肢も残すことがポイントになります。

短期的な施策(専門性が高く即成果を出したいもの)は外部委託し、長期的に社内にノウハウを蓄積したい施策は内製化をする、または将来的に内製化すること前提で外注委託するのがおすすめです。

これらを踏まえて、外部パートナーを選定するポイントをまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

|

■当社でも各種施策の代行や戦略設計などをご支援しております。ぜひ一度ご相談ください。

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

マーケティング組織の未来と今後の展望:AI時代に求められるマーケターのスキル

マーケティングを取り巻く環境は、テクノロジーの進化とともに急速に変化しています。

2025年現在、特にAI技術の発展がマーケターに求められる能力を高度化してきていると考えています。

ChatGPTをはじめとする生成AIの進化により、マーケティング分野でもAI活用が加速しています。

特に、コンテンツ制作・データ分析といった領域では、AIの活用が一般化しつつあります。

AIが変革をもたらしている主な領域

- コンテンツ制作の効率化:ブログ記事、メール文、広告コピーの作成時間が大幅に短縮

- データ分析の高度化:マーケティング施策の効果測定や顧客インサイトの分析が、AIを活用することでより精度が向上

AIによって、業務の一部が簡略化されることで、一人ひとりの生産性が高められます。

例えば、これまで複数人で対応していた業務を一人でこなせるようになったり、数時間かかっていた作業がわずか数分で完了したりするケースもあります。

こうしたAI活用の進展により、マーケティング担当者は削減された時間を「人にしかできない業務」に充てることができ、より戦略的な業務に集中できるようになりました。

また、必要なリソースが削減されることで、組織体制にも大きな変化をもたらしています。少人数でも高いパフォーマンスを発揮できるチーム編成が可能になり、組織の柔軟性や競争力の向上につながっています。

一方で、単に情報を発信するだけでなく、より高度なスキルが求められる時代へと移り変わっています。マーケターのスキルは 「施策が実行できる」だけでは不十分で、新しいアイデアや戦略を生み出し、顧客にとって価値のある体験を提供する「創造的なマーケティングが推進できる」 まで求められるようになっていくかもしれません。今後は、AIを上手に活用しながら人にしか生み出せない価値を提供できるマーケター が求められるでしょう。

そこで、これからのマーケティング組織に必要とされると思われるスキルを整理しました。ぜひ参考にしてみてください。

「価値あるコンテンツ」を生み出す力

AIによる自動生成コンテンツが増加したことで、「誰でも簡単に情報をまとめられる時代」になりました。

そのため、マーケターには「付加価値を加えられる能力」が求められます。「情報の整理」だけでは差別化が難しくなるため、マーケター独自の視点やストーリーテリングが価値を生む時代へと変化していくでしょう。

これからのコンテンツ制作に必要なスキル

-

独自の視点や専門知識を活かしたコンテンツ企画力

→競合との差別化を図るために、専門的な知識や市場の深い理解が重要に -

AIが作成した文章を精査し、ブランドやターゲットに最適化する編集力

→AIが生成したコンテンツをそのまま使うのではなく、人間の視点で一次情報を追加するなどしてブラッシュアップする能力 -

顧客の本質的な課題を深掘りし、解決策を提示できるストーリーテリング力

→ただの情報提供ではなく、顧客の関心を引き、行動を促すストーリー構築が求められる

データを解釈し、戦略に落とし込む力

AIによって、膨大なデータを処理することが容易になりました。しかし、そのデータをどのように解釈し、具体的なマーケティング施策に活かすかは「人」の判断が必要です。

データドリブンマーケティングが進む一方で、AIに頼りすぎると顧客の本質的なニーズを見落とす危険もあるため、「データ × 人間の直感」を組み合わせたマーケティングが求められるようになるでしょう。

これからのデータを活用に必要なスキル

-

データを読み解き、施策に活かせる「仮説」を立てる力

→数字だけを見るのではなく、マーケティング施策の改善につながる洞察を得る -

AIが出した分析結果をもとに、顧客の感情や行動を考慮したマーケティング戦略を設計する力

→AIの分析に依存せず、顧客の「動機」や「ニーズ」を踏まえた施策を展開する -

AIの分析結果を鵜呑みにせず、人間の視点で違和感を察知する力

→AIが導き出したデータに対して、「本当に正しいのか?」を疑い、検証する視点を持つ

「人間らしいマーケティング」を実践する力

AIがどれだけ進化しても、顧客の感情や潜在的な課題に寄り添うマーケティングは人間にしかできません。

AIにより、データに基づくマーケティングが容易になるからこそ「人の感情」に寄り添うことを忘れないようにしましょう。

これからのマーケターに必要な視点

-

顧客インタビューやリアルなコミュニケーションを通じた、ニーズの深掘り

→AIでは取得できない「生の声」をマーケティング施策に活かす -

データに頼りすぎず、人間の直感や共感を活かしたマーケティング施策の設計

→ロジックだけではなく、感情に訴えるマーケティングも重要に -

ブランドの個性やストーリーを活かした、情緒的な訴求の強化

→AIには作れない「ブランドの世界観」を構築し、ファンを獲得する

マーケティング組織運営の成功事例

当社でご支援させていただいた企業様の中から、マーケティング組織の運営でよくある課題を解決した成功事例をご紹介します。

関連記事:BtoBマーケティング成功事例15選|実務×戦略で成果が出る!明日から試せる実践ノウハウ

- 事業部間のノウハウ共有を仕組み化した事例

- 社内評価を高めることで営業連携を強化した事例

- 成果が出ない時でもチームのモチベーションを維持できた事例

事業部間のノウハウ共有を仕組み化した事例

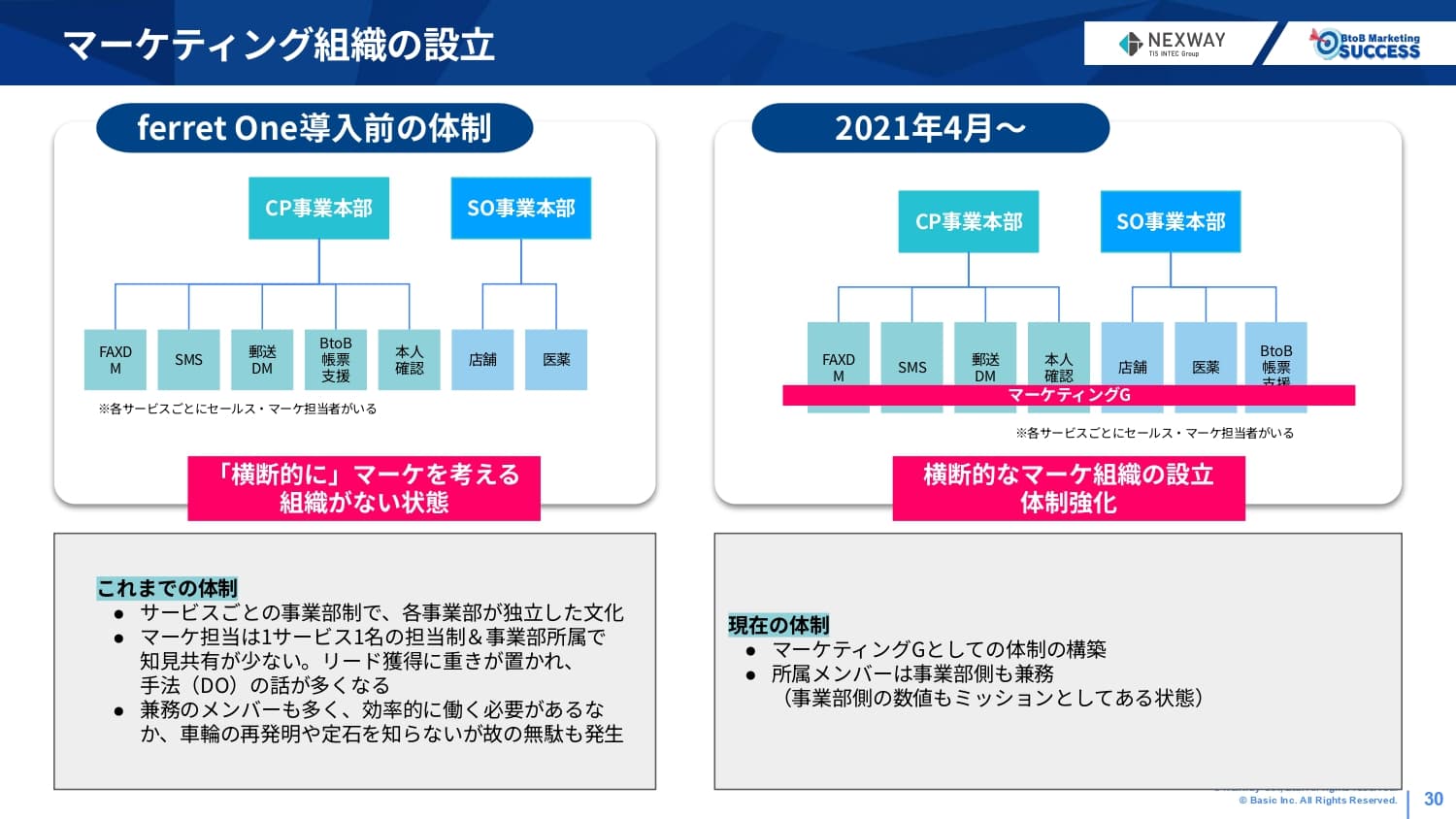

株式会社ネクスウェイは、デジタルとアナログをつなぐ通信サービスやSaaSを提供する企業です。

各サービスごとに独立した事業部が存在し、それぞれのマーケティング担当者が1名ずつ配置されていました。このため、事業部を超えた知見の共有が難しく、同じようなABテストを各事業部が個別に実施するなど、非効率なマーケティングが課題となっていました。

解決策

この課題を解決するために、事業部の枠を超えて横断的にマーケティングを推進する組織が新たに設立されました。その一環として、週2回のマーケティング共有会を実施し、情報共有を強化。

さらに、マーケティング担当者は戦略から実行まで一貫したアウトプットができるよう、研修を受けたうえでノウハウ共有を行う仕組みが整備されました。

マーケティング共有会

- マーケ定例:連絡・相談/進捗共有:毎週3部署がライトに相談、成果報告など※フォーマット用意して報告

- PDCA会:マーケ担当者の戦術・成果報告メイン:毎週1部署が、KPI進捗・成果・課題・相談ごとなど※フリーフォーマット

成果

各事業の戦略を理解できているため、成果を出すために最適な施策をアドバイスできるようになりました。その結果、無駄な「施策実行」がなくなったので、施策のスピードが加速するという好循環が生まれています。

参考URL:https://ferret-one.com/blog/btob-marketing-success-nexway

社内評価を高めることで営業連携を強化した事例

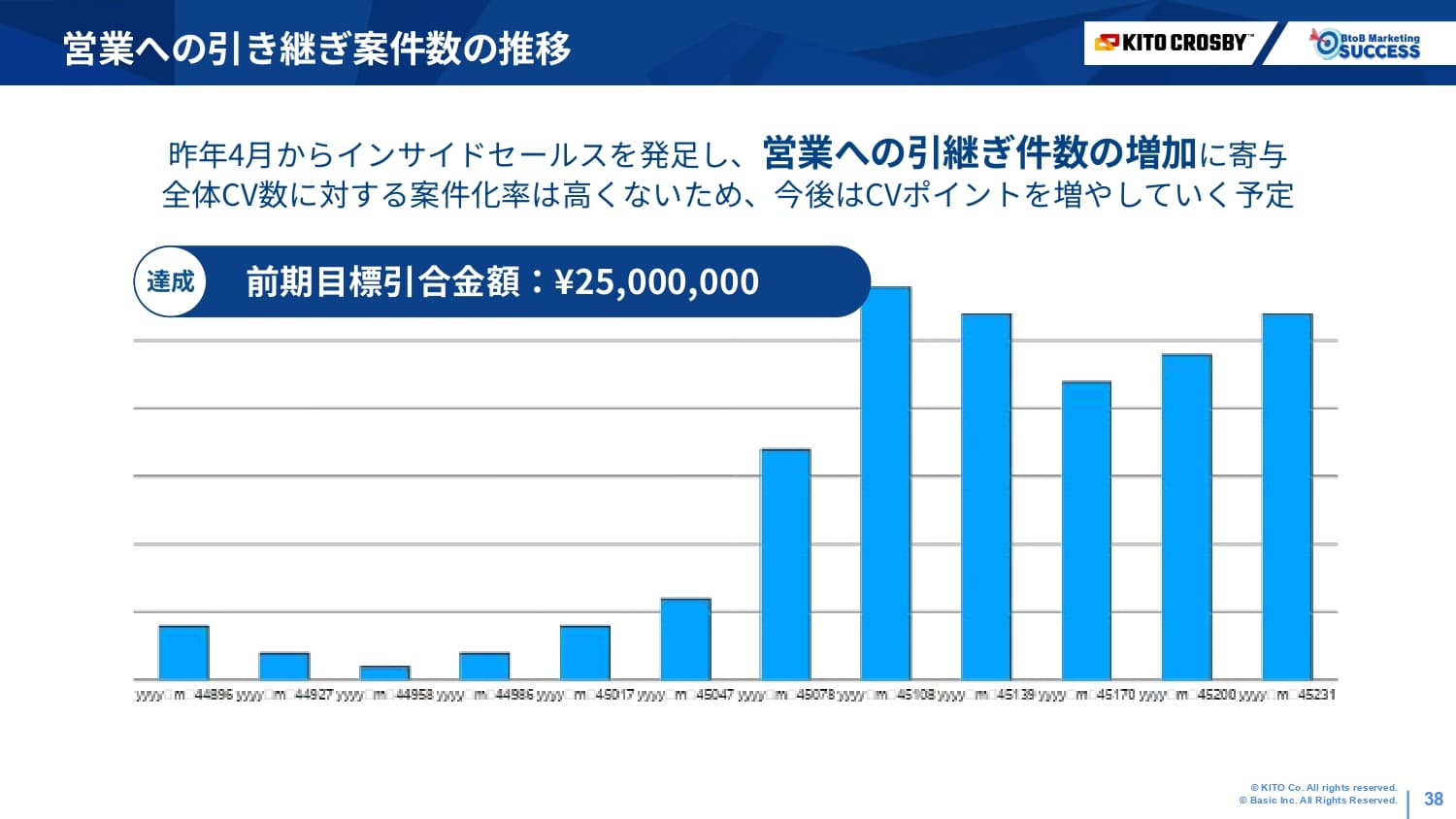

株式会社キトーは国内60%以上のマーケットシェアと、世界50の国や地域におよぶ販売網を誇るホイストメーカーです。マーケティング組織の中にインサイドセールスもあり、営業部門はフィールドセールスという形をとっています。

マーケティング組織立ち上げ当初は、既存からの引き合いが多く、営業部門が案件に困っていない状況でした。そのため、Webサイト経由の問い合わせの対応は優先度が低くなっていました。

解決策

営業に提供するリードの質を高め、受注に繋がるという実績を作ることで、営業部門が対応したいと思ってもらえるように取り組み始めました。

まず、一次対応はインサイドセールスが行い、案件に発展した段階で営業側に引き継ぐ形を取りました。その際、受注に苦戦している営業や社歴が浅い営業など、「協力してくれそうな人」や「モチベーションが高い人」を優先的に引き継ぎ先として選ぶようにしました。

成果

マーケティング組織が獲得したリード経由の受注が増えてくると、そこから徐々に評判を広げていくことができ、営業が積極的にWebサイト経由の問い合わせに対応してくれるようになりました。

参考URL:https://ferret-one.com/blog/btob-marketing-success-kito

成果が出ない時でもチームのモチベーションを維持できた事例

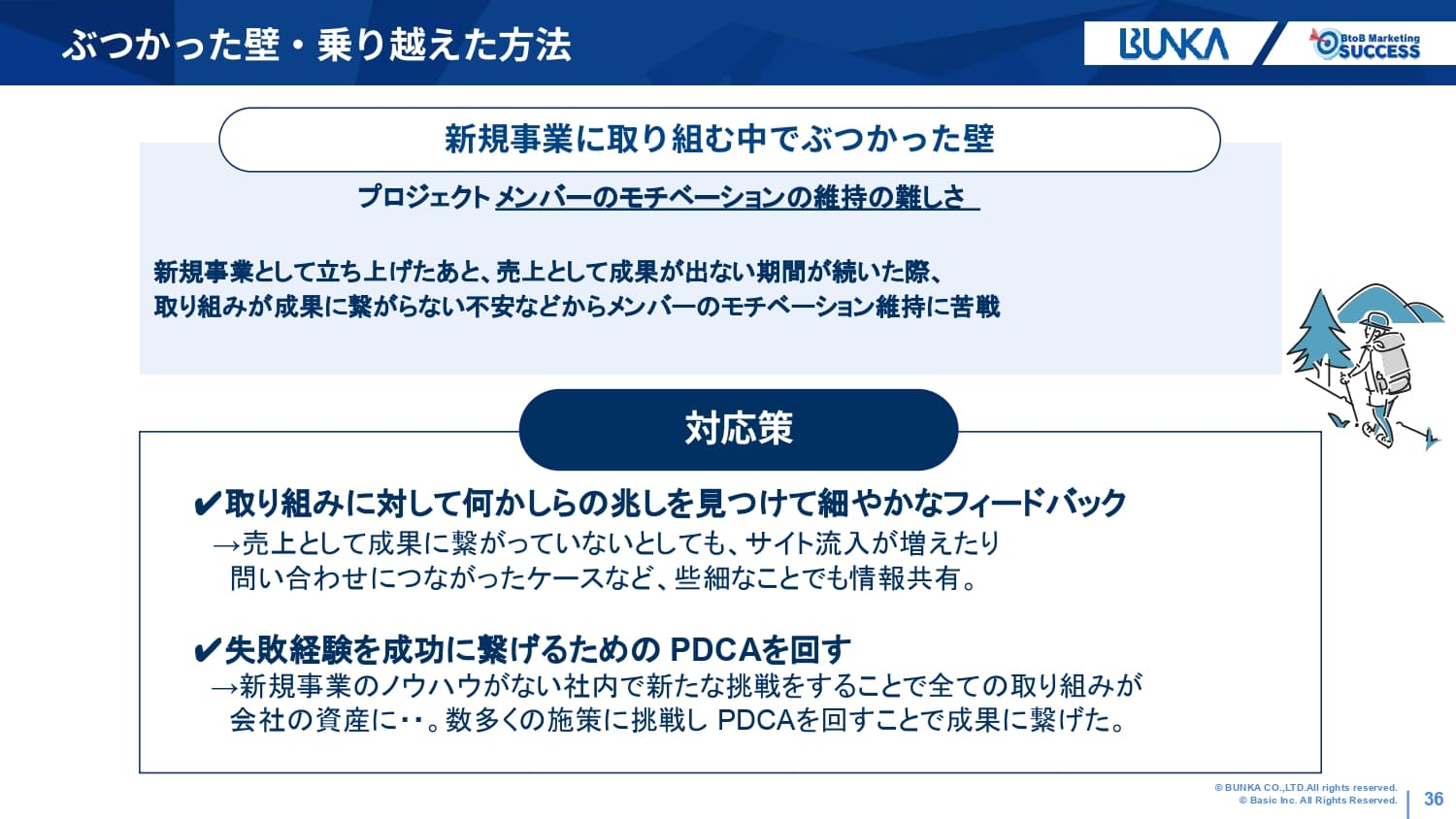

株式会社ブンカは、販促・集客の企画立案から実施まで、きめ細やかなソリューションをトータルで提供するプロモーションカンパニーです。

新規事業に伴い、プロジェクトとしてマーケティング組織を立ち上げましたが、なかなか成果が出ない時期が続いたことで、メンバーのモチベーションの維持が非常に難しかったといいます。

解決策

マーケティング責任者が気を付けて行ったのは、プロジェクトメンバーの取り組みについて、細かな成果を見つけては、フィードバックするということです。

例えば、「この記事を見た人はこういう動きをしている」といった分析結果や、「この記事がよく読まれています」といったランキングを作成して共有することで、メンバーが自己肯定感を持てるようにしたといいます。

成果

マーケティングの取り組みも相まって、4期目にして売上規模1億円規模に迫るほどの成長を見せています。

参考URL:https://ferret-one.com/blog/btob-marketing-success-bunka

【調査データ】BtoBマーケターに聞いた!マーケ組織のリアル

実際に他社がどのような体制でマーケティングを行っているのか、気になりますよね?

そこで当社は、組織規模や体制の違いによってどのような傾向や課題があるのかを調査しました。

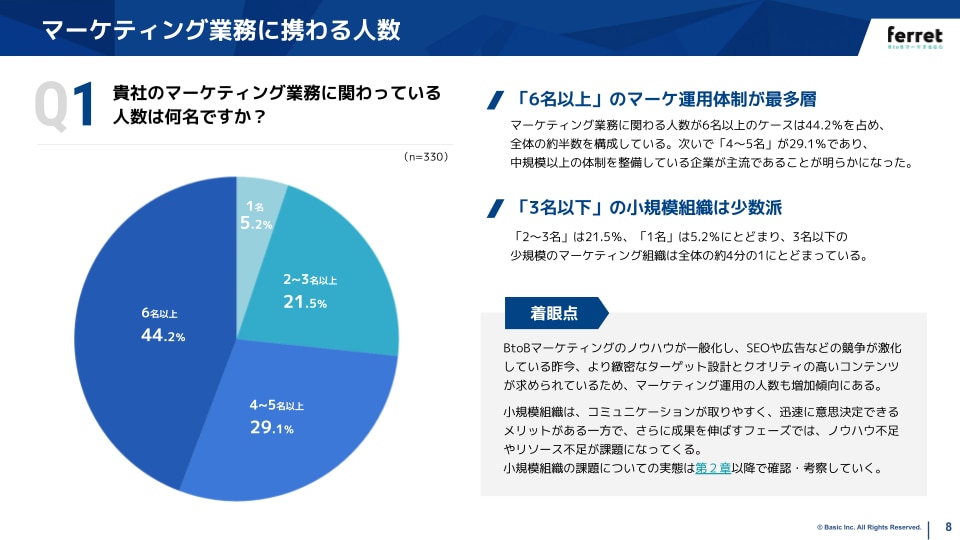

マーケティング業務に携わる人数

Q.貴社のマーケティング業務に関わっている人数は何名ですか?

- 1名:5.2%

- 2~3名以上:21.5%

- 4~5名以上:29.1%

- 6名以上:44.2%

「4名以上」の運用体制が7割超。

戦略設計・コンテンツ制作・分析などを分担する体制が主流となっていることがうかがえます。

小規模なマーケティング組織の課題

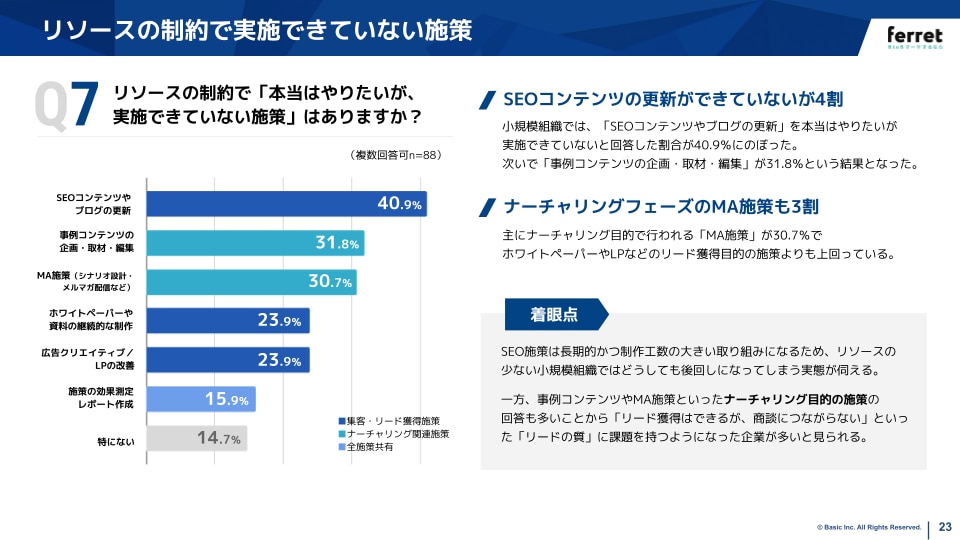

人数が集められるのがベターですが、立ち上げ当初は3名以下の小規模なマーケティング組織で始めるというケースが多いのも事実です。そこで、3名以下の小規模組織ではどのような課題を抱えがちなのかも見てみましょう。

- SEOコンテンツやブログの更新:40.9%

- 事例コンテンツの企画・取材・編集:31.8%

- MA施策(シナリオ設計・メルマガ配信など):30.7%

- ホワイトペーパーや資料の継続的な制作:23.9%

- 広告クリエイティブ/LPの改善:23.9%

- 施策の効果測定・レポート作成15.9%

- 特にない:14.7%

最も手が回っていない施策は「SEOコンテンツ・ブログ」。リソースが限られる中、人的制約で重要施策が停滞する実態が明らかになりました。

こういった課題を抱えないためには、組織をスケールできるように計画に組み込んだり、外部のリソースを活用することが重要となります。

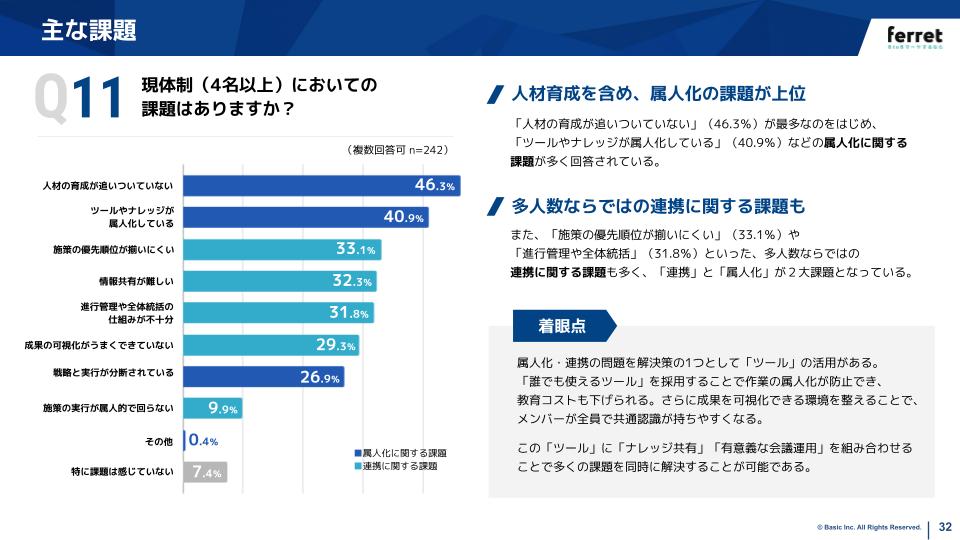

中~大規模なマーケティング組織の課題

4名以上の中~大規模なマーケティング組織の場合は、「連携」と「属人化」が2大課題となっていることが分かりました。

現体制(4名以上)においての課題はありますか?

- 人材の育成が追いついていない:46.3%

- ツールやナレッジが属人化している:40.9%

- 施策の優先順位が揃いにくい:33.1%

- 情報共有が難しい:32.3%

- 進行管理や全体統括の仕組みが不十分:31.8%

- 成果の可視化がうまくできていない:29.3%

- 戦略と実行が分断されている:26.9%

- 施策の実行が属人的で回らない:9.9%

- その他:0.4%

- 特に課題は感じていない:7.4%

「人材の育成が追いついていない」(46.3%)が最多なのをはじめ、「ツールやナレッジが属人化している」(40.9%)など、人材育成を含め、属人化の課題が上位となっています。

また、「施策の優先順位が揃いにくい」(33.1%)や「進行管理や全体統括」(31.8%)といった、多人数ならではの連携に関する課題も多く見られます。

なおこれらの設問以外にも様々な調査を行いました。こちらのレポートよりご確認いただけます。

→BtoBマーケティング調査レポート2025マーケ運用体制編

マーケティング戦略・体制づくりにお悩みなら「ferret」

「ferret」 は、BtoB企業に特化したマーケティング支援サービスです。

マーケティング組織の立ち上げから、施策の運用、組織拡大まで貴社のフェーズに合わせた最適なサポート をご提供します。

戦略設計・代行支援・伴走サポートなど、本当に必要な支援だけを提供するからこそ、無駄なく効率的に成果を最大化できます。マーケティングを強化したい方は、ぜひご相談ください!

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

最適なマーケティング組織を構築し、成果を最大化しよう

マーケティング組織の運営は、戦略・体制・実行がかみ合ってこそ成果につながります。

限られたリソースの中でも、強みを活かしながら効率的に施策を回し、実行と改善をどれだけ早く、どれだけ多く重ねられるかが鍵となります。そのために、適切な人員配置や外部パートナーの活用も、一つの選択肢になるかもしれません。

また、AIの進化により、マーケティングの在り方も変わりつつあります。これからは、「人にしかできない価値」を見極め、より創造的な戦略を描くことが求められるでしょう。

貴社のマーケティング組織が、より強く、成果を生み出せる体制になるために、何かお手伝いできることがあれば、ぜひご相談ください。

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら