マーケティング費用の最適解とは?ROI最大化を実現する予算戦略と施策ごとの費用相場

「マーケティングを進めたいけれど、適切な予算がどのくらい必要なのかわからない」「どの施策にどれくらい配分すればいいのか迷ってしまう」そんなお悩みはありませんか?

マーケティングの予算を決めるには、投資対効果や市場の成長性を見極めるだけでなく、チームのリソースも考慮する必要があり、バランスを取るのが難しいものです。

そこで本記事では、マーケティング費用の決め方について詳しく解説します。

各施策への予算配分のポイントや、上手に予算を確保するコツもご紹介。さらに、自社で実施する場合と外注する場合の費用相場を比較し、それぞれの選択肢を検討しやすくまとめました。

マーケティング予算の適切な決め方を知り、より効果的な施策につなげていきましょう!

■BtoBマーケティング支援会社をお探しの方へ

当社ではBtoBマーケティングにまつわるサービスを提供しています。サイト制作・戦略設計・各種施策代行など、ご興味のある方は、ぜひ資料をご覧ください!

>ferret サービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

目次[非表示]

マーケティング費用の決め方【マーケ部門の予算編】

マーケティング費用をどのように決めればいいのか、迷われていませんか?

ここでは、マーケティング部門の予算を決める方法について、分かりやすく解説します。主に、以下の3つのアプローチがよく使われます。

- 前年度のマーケティング費用をもとに決める(A)

- 前年度の「粗利」をもとに決める(B)

- KGI(売上目標)から必要なマーケティング費用を逆算する(C)

もし、まだマーケティングの実績がなかったり、利益を上げられていない場合は、AやBの方法を採用するのは難しいですよね。その場合は、Cの方法を検討するのがおすすめです。

これから詳しく解説していくので、自社に合った方法を見つけてみてください!

前年度のマーケティング費用をもとに決める

前年度のマーケティング費用をベースに、今年度の予算を決める方法です。前年の実績や効果をもとに予算を編成できるため、比較的スムーズに決定しやすいのが特徴です。

基本的な考え方はシンプルで、「前年度はこの予算でうまくいったから、今年度も同じくらいにしよう」 というもの。すでに実績があるため、社内での稟議も通りやすいというメリットがあります。

ただし、注意点もあります。

前年度のパフォーマンスが振るわなかった場合は、同じ予算を設定しても、成果が上がらない可能性がありますし、今年はより高い成果を求められている場合は予算や戦略の見直しが必要になる可能性があります。

「前年度と同じでいいのか?」と、一度立ち止まって考えることが大切です。今年度の目標や市場の変化を踏まえて、適切な予算を設定しましょう。

▶ 向いている企業

- 市場環境に大きな変化がなく、安定成長を続けている企業

- 既存のブランド力や販売チャネルが確立している企業

- リスクを抑え、前年度実績を踏襲したい企業

それでは、具体的なやり方を解説します。

- 前年度のマーケティング費用を算出する

- 前年度のパフォーマンスに応じて調整する

1.前年度のマーケティング費用を算出する

まずは、前年度にマーケティング活動へどのくらいの費用を投じたのかを把握しましょう。

単に総額を確認するだけでなく、記事制作やWeb広告、展示会などの施策ごとの効果も合わせて分析することが重要です。「前年度に投じた金額」と「その施策がどの程度の成果を上げたか」 を整理しておくと、次のステップでの調整がスムーズに進みます。

2.前年度のパフォーマンスに応じて調整する

前年度のデータをもとに、どの施策にどの程度の予算を割り振るかを決めていきます。以下のポイントを意識しましょう。

-

効果が高かった施策 → 追加投資を検討

成果が出た施策には、前年以上の予算を配分することで、さらなる成長が期待できます。 -

効果が低かった施策 → 予算削減または見直し

期待した成果が得られなかった施策は、そのまま継続するのではなく、改善策を検討するか、思い切って予算を減らすことも選択肢です。 -

市場環境や競合状況を考慮する

前年度と全く同じ条件で戦えるとは限りません。今年度は新しい市場に挑戦する、より多くのターゲット層にリーチするなど、戦略の変更がある場合は、それに見合った予算を確保する必要があります。

例えば、「新たな業界へアプローチしたい」という場合、コンテンツ制作や広告運用の予算を増やすと効果的です。一方で、成果が低かった施策の予算を見直すことで、全体のバランスを取ることができます。

このように、前年度のマーケティング費用とその成果を見ながら調整していくことが重要です。

関連記事:マーケティングの効果測定とは?重要指標と測定方法・改善方法を解説【成功事例あり】

前年度の「粗利」をもとに決める

前年度の粗利に合わせて、今年度マーケティング費用の上限を決めるという方法です。

この方法では、前年度の実際の儲け(粗利)を基にして、「今年どれくらいの余裕があるか」 を判断しながらマーケティング費用を決めます。基本の考え方は、会社の利益状況に応じて、無理のない範囲で投資を行うというものです。財務状況に基づくため、このやり方も稟議が通りやすいというメリットがあります。

例えば、前年度の粗利が大きかった場合は、マーケティング費用も増やして攻めの施策を展開できます。一方で、前年度の粗利が少なかった場合は、予算を抑える必要があるため、より効率的な施策が求められます。

そのため、成長見通しや市場の変化を考慮しながら、バランスよく予算を決めることが大切です。

▶ 向いている企業

- 利益率や粗利の改善を重視する企業

- 事業全体の収益性を重視し、投資とリターンのバランスを慎重に管理したい企業

- 安定した粗利の推移が見込める成熟企業や、財務の健全性を維持したい企業

それでは、具体的なやり方を解説します。

- 去年の粗利を計算する

- マーケティング費用の割合を決める

1.去年の粗利を計算する

まずは、粗利を計算してみましょう。前年度どれだけの売上があって、そこから売上原価を引いたらいくら残ったかを計算します。

粗利とは?

粗利とは、売上から売上原価を差し引いた金額のことです。たとえば、自動車部品を販売する会社の場合、部品の販売価格から、材料費や製造コストを引いた残りの金額が「粗利」になります。

粗利 = 売上 - 売上原価

例えば、売上が5,000万円で売上原価が3,500万円だった場合、粗利は1,500万円になります。

この数値は、「会社がどれだけ儲かったか」を示す重要な指標です。

2.マーケティング費用の割合を決める

粗利のうち、どのくらいをマーケティング費用に充ててもよいかを決めます。

例えば、会社の方針として「粗利の5~10%くらいをマーケティングに使おう」というルールを作ります。もし前年度の粗利が1000万円だったら、その5%なら50万円、10%なら100万円となります。

この割合を決める際には、以下のポイントを考慮するとよいでしょう。

-

業界の平均を参考にする

同業他社がどのくらいの割合を投じているか調べ、自社の状況と照らし合わせて検討しましょう。 -

会社の成長フェーズを考える

まだ市場での認知度が低く、成長を加速させたいなら、少し多めに投資するのも手です。すでにブランドが確立されているなら、利益を重視して控えめに設定するのもありです。

一度決めた割合も、運用後の成果を見ながら調整することが大切です。また、会社がどのくらいのリスクを取れるのか を考えた上で、最適な割合を決めるのがポイントです。

KGI(売上目標)から必要なマーケティング費用を逆算する

売上目標(KGI)を達成するために必要なマーケティング施策を洗い出し、そこから必要な費用を逆算する方法です。目標に直結した予算配分ができるため、「成長を加速させたい」「売上を伸ばしたい」 という企業に向いています。

ただし、この方法はトップダウンで決めるため、「目標は大きいが、リソースが足りない」「市場の成長率を無視している」 という状況になりがちです。現場の意見を反映し、「実現可能だが、努力が必要なライン」を見極めことがポイントになります。

▶ 向いている企業

- 成長戦略を明確に打ち出し、売上拡大を目指す企業

- スタートアップや新規事業、攻めのマーケティングを推進する企業

- 目標に基づいたPDCAを回し、ROIの改善に注力している企業

それでは、具体的なやり方を解説します。

- 必要な受注数・案件化数・商談数・リード数を考える

- リード獲得単価からマーケティング費用を算出する

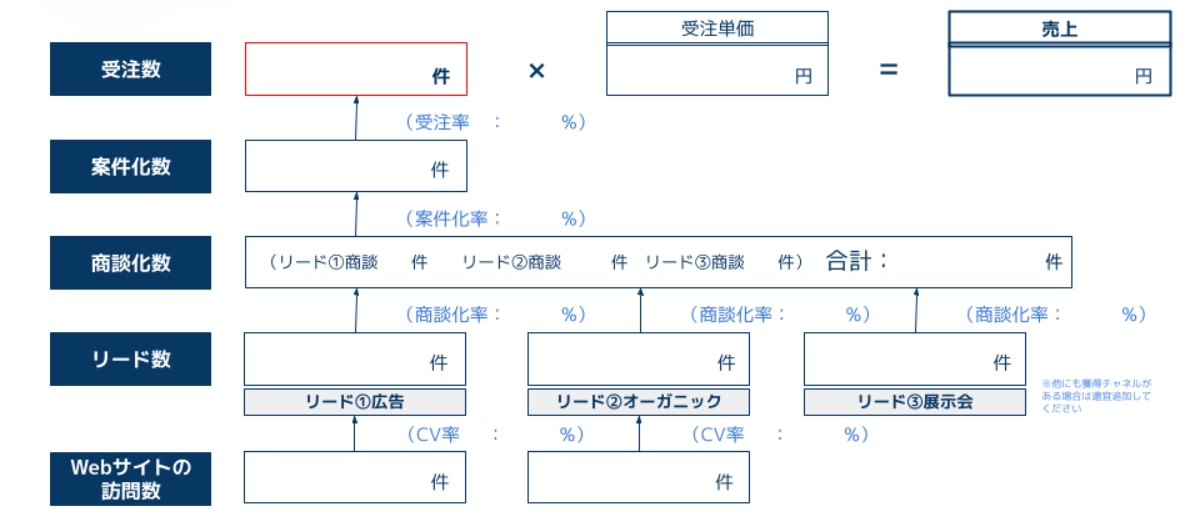

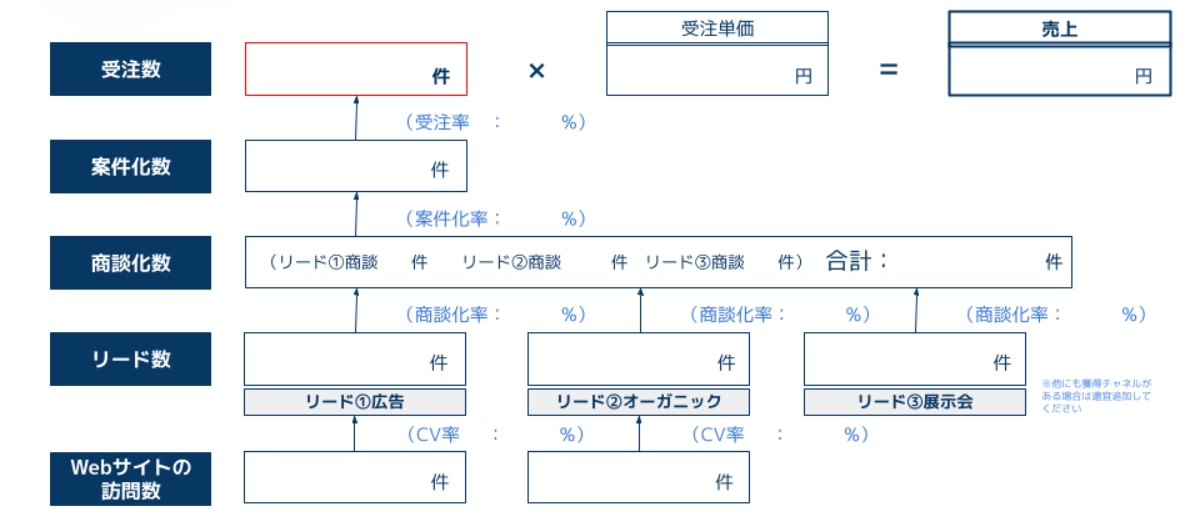

1.必要な受注数・案件化数・商談数・リード数を考える

多くの企業で売り上げ目標が決められていると思います。

そこから営業プロセス(リード獲得→商談→案件→受注)の各フェーズについて、売上目標を達成するためのKPIを算出します。

-

受注数の算出

過去データから1件あたりの受注金額(例:400万円)を把握し、必要な受注件数を算出します。

例:必要な受注件数 = 1200万円 ÷ 400万円 = 3件 -

案件数の算出

案件から受注への転換率(例:30%)をもとに、必要な案件数を計算します。

例:必要な案件数 = 3件 ÷ 0.3 = 10件 -

商談数の算出

商談から案件への転換率(例:25%)をもとに、必要な商談数を計算します。

例:必要な商談数 = 10件 ÷ 0.25 = 40件 -

リード数の算出

各リード獲得施策ごとの、リードから商談への転換率(例:20%)をもとに、必要なリード数を求めます。

例:必要なリード数 = 40件 ÷ 0.2 = 200件

詳しい決め方や計算方法については、以下の記事やKPI設定シートをご参照ください。

→BtoBマーケティングにおける「KPI設計」とは?フェーズごとの具体例を紹介

▼KPI設定シート

ダウンロードはこちら→自社のマーケティング目標を決められるKPI設定シート

2.リード獲得単価(CPL)を計算する

リード獲得単価(CPL)とは、リード1件を獲得するのにかかる費用のことです。

リード獲得単価(CPL) =施策にかかった費用 ÷ 獲得したリード数 |

例えば、5件のリード獲得に200万円使ったなら、1件あたり約40万円の予算が必要となります。

オウンドメディアの運営費用、広告運用、展示会出展費用など施策ごとに、前期にかかった費用と獲得できたリード数をもとに算出しましょう。新しい施策に取り組む場合は、業界平均を参考にして、仮の数値を設定し、実施後に調整します。

リード獲得単価(CPL)が分かれば、目標リード数を獲得するために必要な費用を求めることができます。

リード獲得単価(CPL) × 目標リード数 = 目標達成に必要な予算 |

目標リード数とリード獲得単価(CPL)を掛け合わせて、どのくらいの予算がいるかを算出します。

マーケティング費用の決め方【施策への予算配分編】

「マーケティングの費用を決めたものの、どの施策にどれくらい配分すればいいのか…」と悩んでいませんか?

効果的な予算配分を考えるには、過去の実績(獲得リード数や転換率、ROIなど)を参考にしながら、KGI(重要目標達成指標)から逆算し、将来の成果を見据えた判断が必要です。

とはいえ、最適なバランスを見つけるのは簡単ではありません。そこで、予算配分を決める際に押さえておきたいポイントを整理しました。

- 施策ごとの目標リード数を確認・設定する

- 各施策のリード獲得単価(CPL)を確認する

- 各施策ごとに必要な予算を逆算する

- マーケティング予算のアロケーションを検討する

- 施策ごとにマーケティング予算・目標を再調整する

1. 施策ごとの目標リード数を確認・設定する

まずは、自社の目標数値を確認しましょう。多くの企業では、マーケティング部門の目標として「リード獲得数」が設定されてるかと思います。

そして各チャネルの施策の特徴や過去の実績から、「どのチャネルで何件のリードを獲得するか」を計算します。この際、リード数だけでなく商談化率も考慮し、最終的な商談数につながるよう配分することがポイントです。

例:マーケティング部門のリード獲得目標が240件。

Web広告、オウンドメディア、展示会の各施策の商談化率を考慮して、目標リード数を設定した。

- Web広告:80件

- オウンドメディア:60件

- 展示会:100件

KPIの設定方法は下記記事で解説しております。ぜひご確認ください。

→BtoBマーケティングにおける「KPI設計」とは?フェーズごとの具体例を紹介

▼KPI設定シート

ダウンロードはこちら→自社のマーケティング目標を決められるKPI設定シート

2. 各施策のリード獲得単価(CPL)を確認する

昨年度の実績から、各施策のリード獲得単価(CPL)を算出します。

なお、CPLが低い施策は費用対効果が高いため、優先的に予算を配分すべきものです。一方で、CPLが高い施策は改善の余地があるため、見直しの検討が必要です。「4. マーケティング予算のアロケーションを検討する」のステップで必要な情報になりますので、そのことを押さえておいてください。

例:各施策について、昨年度の出稿費、運営費、出展費用と、リード獲得実績からリード獲得単価(CPL)を算出した。

- Web広告:30,000円/リード

- オウンドメディア:5,000円/リード

- 展示会:10,000円/リード

3. 各施策ごとに必要な予算を逆算する

リード獲得単価(CPL)をもとに、各施策の目標リード数を獲得するために必要な予算を逆算してみましょう。

なお、これは昨年度の実績がベースになっていますので、次のステップで成長性や費用対効果を探って調整してきます。

例:目標リード数 ×リード獲得単価(CPL)=必要なマーケティング予算

- Web広告:80件 × 30,000円 =2,400,000円

- オウンドメディア:60件 × 5,000円 =300,000円

- 展示会:100件 × 10,000円 = 1,000,000円

4. マーケティング予算のアロケーションを検討する

算出した予算が実際のマーケティング予算内に収まるかどうかを確認し、必要に応じて調整します。

リードの質や効率性などを加味してより効率の良いチャネルに重点的に予算を割り当てるなど、リード獲得単価を抑えながら必要なリード数を獲得できるか検討する必要もあります。

また、チームのリソースやスキルも考慮した、柔軟な調整も重要です。施策の担当者と議論しながら、自社の目的や目標に合わせたマーケティング施策を行うための、最適な配分を見つけていきましょう。

考慮すべき点をまとめました。

- 外部環境に変化はないか?

- どのようなリードが必要か?

- どの施策がROIに貢献しやすいか?

- 短期施策と長期施策のバランスは取れているか?

- 外注する必要がある施策はないか?

外部環境に変化はないか?

市場や競合の動向、顧客の行動変化など、外部環境に変化がないかを確認しましょう。

特に広告費用は競合の動きや市場の需要によって大きく変動するため、適切な予算配分が求められます。マーケティングは同じ予算で同じような成果があげられるというものではありません。

関連記事:SWOT分析とは?テンプレートを使ったかんたんなやり方【具体例付き】

どのようなリードが必要か?

市場にどれくらいのリード(見込み顧客)が存在していて、自社がどの程度アプローチできているのかを把握しましょう。また、リードの中でもどの段階の検討層が多いのかも確認することが重要です。その上で、自社が狙うべき顧客層を明確にしましょう。

それによって、施策の方向性が変わるため、予算の配分も変わってきます。

関連記事:ペルソナシートの作り方|情報収集や項目設定から丁寧に解説【無料テンプレート付き】

関連記事:顧客分析とは?フレームワークとテンプレートを活用した分析方法

関連記事:BtoBにおける顧客データ分析とは?商談につながる顧客を見つける方法

どの施策がROIに貢献しやすいか?

施策の優先順位を決める手がかりとなるのが、投資収益率(ROI、Return on Investment)です。「投資に対してどれだけの利益を得られたか」を示す指標になります。どの施策がROI(投資収益率)に貢献しやすいかを分析し、優先度を見極めましょう。

ROI(%) = (利益 - 投資額) × 100 |

例:

投資額:100万円

その結果得られた利益:150万円

ROI = (150万円 - 100万円)÷ 100万円 × 100 = 50%

つまり、投資額100万円に対して50%のリターンが得られたことが分かります。

各施策(例:広告、SEO、展示会、ウェビナーなど)のROIを算出し、どの施策が最も効率的に成果を上げているかを把握できます。

例:

以下のように施策ごとのROIを比較できます。・広告運用:ROI 30%

・オウンドメディア:ROI 50%

・展示会出展:ROI 10%

この場合、オウンドメディアに予算を増額し、展示会の出展規模を縮小するなどの再配分を検討できます。

ROIが高い施策を優先的に予算を配分するのは基本ですが、短期と長期のバランスも重要です。例えば、短期的な売上が必要であれば広告に重点を置き、長期的な成果を見据える場合はSEOやオウンドメディアに力を入れるべきです。長期施策については、事前に目標となるROIを設定することで、計画を立てやすくなります。

短期施策と長期施策のバランスは取れているか?

短期的に効果が出る施策なのか、それとも長期的に効果が出る施策なのかを見極めることも重要です。

例えば、SEO施策の場合、オウンドメディアを立ち上げたばかりの段階では、新規記事を大量に作成する必要があるため、多くのリソースと時間がかかります。一方、すでに記事が充実しているフェーズでは、既存コンテンツのリライトや改善に注力することで、比較的少ないリソースで効率よく成果を出すことが可能です。

立ち上げ段階では、外部リソースを活用して記事を量産し、早くリライト中心のフェーズに移行するのも1つの戦略です。また、初期段階での流入を確保するために広告予算を多めに設定し、メディアの流入が安定してきたら広告施策を縮小する、という方法も考えられます。

このように、自社のリソース状況や目指す成果に合わせて戦略を立て、効果的な予算配分を行いましょう。

外注する必要がある施策はないか?

外注が必要な業務を整理しましょう。

例えば、コンテンツ制作など一部の業務を外注すれば、自社のリソース不足を解消できます。

また、自社に知見やノウハウがない場合は、伴走型支援を行う企業に依頼するのも有効です。支援企業からやり方を学びながら施策を進め、一定のスキルが自社に蓄積された段階で、自走体制に切り替えれば効率的です。

このように、自社の状況に応じて「外注」と「内製」のバランスを考えながら進めることで、無理なく施策を実行できるようになります。

関連記事:BtoBマーケティングの支援会社を比較!おすすめ13社

5. 施策ごとにマーケティング予算・目標を再調整する

目標・CPLから逆算した予算・ROIなど、様々な要素を考慮して各施策に最適な予算を配分します。場合によっては、目標自体が高すぎたり、低すぎたりと適切でない場合がありますので、そこから調整する必要がある場合もあるでしょう。

なお、決めた予算や目標は、市場や施策の成果を定期的にモニタリングし、必要に応じて見直しを行うことも重要です。運用しながら、いいバランスに調整していきましょう。

とはいえ、「施策ごとの費用対効果を踏まえて、今注力すべき取り組みを見つけるのは難しい…」「今の施策、本当に効果的?」そんな不安が少しでもございましたら、当社「ferret」にご相談ください。

「ちょっと壁打ちだけ」でも大歓迎です。まずは資料をご覧いただき、気になることがあればいつでもお気軽にご相談ください。

>ferret サービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

マーケティングの費用対効果を可視化する指標

マーケティング施策を実施するうえで、「この施策は本当に効果があるのか?」「投資に見合った成果が得られているのか?」と悩むことはありませんか?

施策の成果を正しく把握し、より効果的なマーケティング戦略を立てるためには、適切な指標を用いて分析することが重要です。ここでは、費用対効果を可視化し、改善につなげるために活用すべき主要な指標をご紹介します。

- ROI(投資収益率)

- CAC(Customer Acquisition Cost、顧客獲得単価、顧客獲得コスト)

- CPL(Cost Per Lead、リード獲得単価)

- ROAS(Return on Advertising Spend)

- LTV(Life Time Value、顧客生涯価値)

ROI(投資収益率)

ROIは、投資した費用に対してどれだけの利益が得られたかを示す指標です。

マーケティングにおいては、施策ごとにROIを測定することで、どの施策が収益に貢献しているのかを判断し、優先すべき施策や予算配分を決定できます。

ROI=利益(売上-マーケティングにかかった費用)/マーケティングにかかった費用×100(%) |

CAC(Customer Acquisition Cost、顧客獲得単価、顧客獲得コスト)

CACは、新規顧客1人(受注1件)を獲得するのにかかった総額コストです。広告費だけでなく、人件費も含みます。

低ければいいというものではなく、新規顧客を理想の費用対効果で獲得できているかを把握するための指標です。力を入れるべき施策に力を入れられているかなど、施策の改善点を見つけることができます。

CAC=新規顧客獲得にかかった費用の総額/新規顧客数 |

関連記事:顧客獲得コスト(CAC)とは? BtoBビジネスでの活用ポイントと運用・計算方法

CPL(Cost Per Lead、リード獲得単価)

CPL(リード獲得単価)とは、リード1件を獲得するのにかかる費用のことです。施策ごとの費用対効果を見るのに役立ちます。

CPL =施策にかかった費用 ÷ 獲得したリード数 |

ROAS(Return on Advertising Spend)

ROASは、広告費に対する売上高の割合を示す指標です。広告費用の回収率を算出します。

ROAS=売上 ÷ 広告費 × 100(%) |

LTV(Life Time Value、顧客生涯価値)

LTVは、1人の顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益の総額です。製品やサービスの継続率や客単価が上がると、顧客生涯価値もその分高くなります。

LTV=平均購入単価 × 購入頻度 × 顧客維持期間 |

ユニットエコノミクス(Unit Economics)

ユニットエコノミクスは、1人の顧客から得られる利益と、その顧客を獲得するためのコストのバランスを評価する指標です。

ユニットエコノミクス=LTV(顧客生涯価値)/CAC(顧客獲得単価) |

ユニットエコノミクスの健全な状態はLTVがCACの3倍以上(LTV/CAC>3)であるとされています。

マーケティング予算を確保する方法【社内説得のコツ】

まだマーケティングの予算が確保できていないという方もいらっしゃるかもしれません。社内での承認を得るためには、説得と準備が求められます。ここでは社内説得のコツを実例をもとにご紹介します。

- 期待できる成果を数値で示す

- 具体的な比較資料を用意する

- 事前の根回しを行う

期待できる成果を数値で示す

経営陣に対して予算を投入する価値を伝えることが重要です。つまり、どのくらい成果があげられるのかを、数値で具体的に予測し、提供することが求められます。

例えば、次のような具体的なデータを提示します。

- ○○円の広告予算であれば、月○○件のリードが獲得でき、それによって年間売上が〇〇円増加する見込みがある

- ○○円を記事制作費用に投じることで、月○○本の記事が公開できるため、6か月でセッション数が○○%増加し、CV数が○○件に増加する見込みがある

かける期間と予算を具体的に伝えましょう。

具体的な比較資料を用意する

施策への投資意義を説明するためには、他社と比較した資料を準備することも有効です。

例えば、競合他社の成功事例を紹介し、自社でも同等以上の成果が期待できる理由を具体的に説明します。

また、競合他社がまだ着手していない分野であれば、それを強調し、他社に先行して取り組むことで得られる競争優位や先行利益が投資の価値を高めることを伝えます。

このような比較をもとにした説明は、投資意義を具体的に示す説得材料として効果的です。

事前の根回しを行う

予算確保のためには、関連部門や経営陣への事前調整が欠かせません。特に経営陣には、施策の目的や期待される成果を事前に共有し、提案内容に対するフィードバックを受けることが重要です。

フィードバックをもとに指摘されたポイントへの対応策を事前に準備することで、提案の説得力を高めることができます。このようにして、本会議に提案を持ち込む前に意見調整を済ませておくことで、承認プロセスをスムーズに進めることが可能になります。

マーケティング予算の確保に成功した事例

当社がマーケティング支援している企業様に、マーケティング予算の確保に成功した具体的な方法を伺いました。

次年度の予算増加のために社内説得した事例

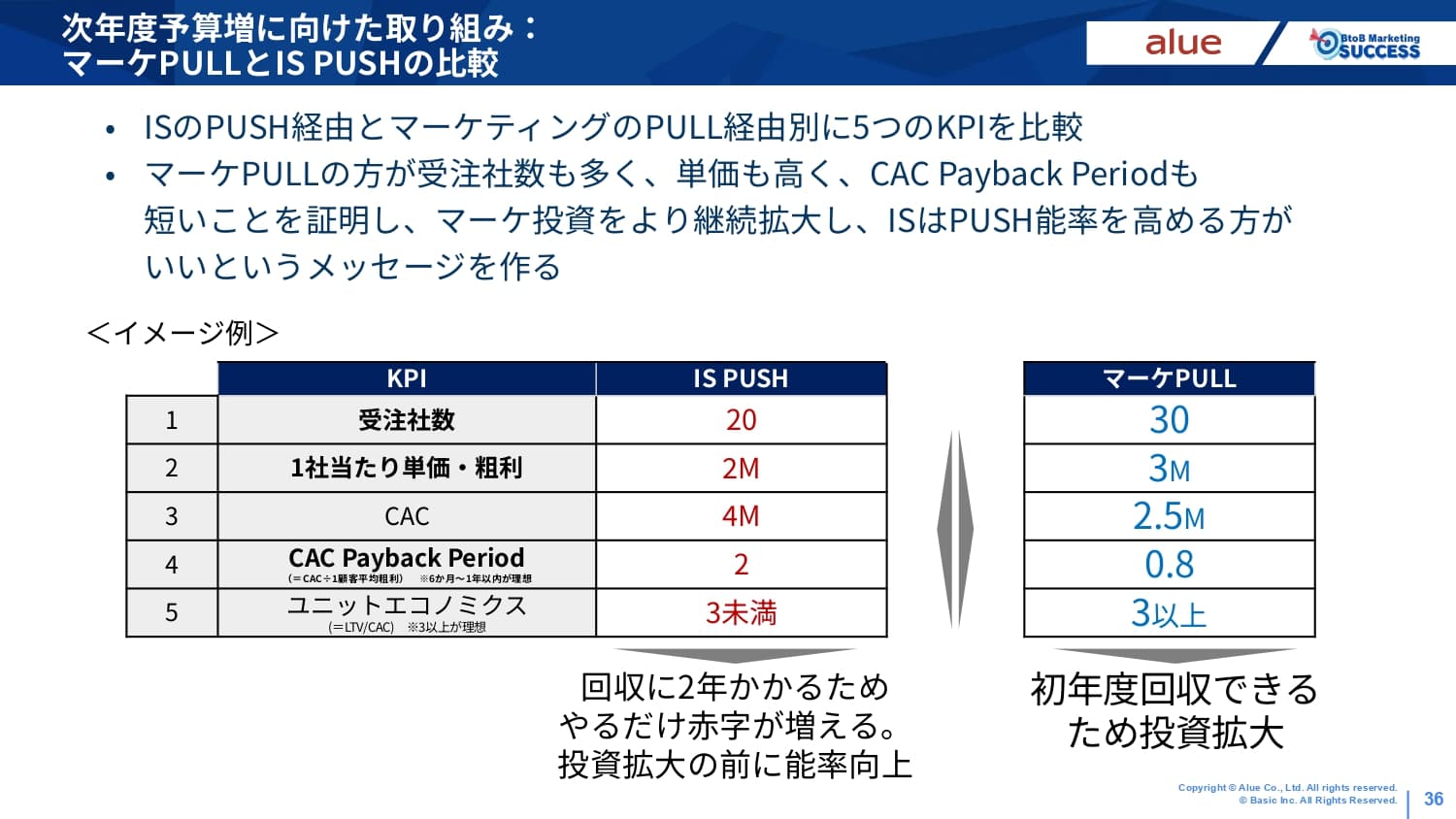

ポイント:比較資料を用意した

アル―株式会社様では、経営陣の間で新規開拓を増やすために、インサイドセールスもマーケティングも両方強化するが、限られた予算の中、どちらにより比重をかけるか、という議論になりました。

そこで、次年度のマーケティング予算増加のために、インサイドセールスのリードナーチャリングとマーケティングのリードジェネレーションのそれぞれの結果を受注者数、 1社当たり単価・粗利、CAC、CAC Payback Period、ユニットエコノミクスで算出し、比較する形で提示。

マーケティングの方がPayback Periodが短かく、やればやるだけ初年度で利益回収できることを伝えることで理解を得られました。

▼詳しくはこちら

【ferret One活用 マーケ成功事例】受注から逆算するコンテンツマーケティング(アル―株式会社様)

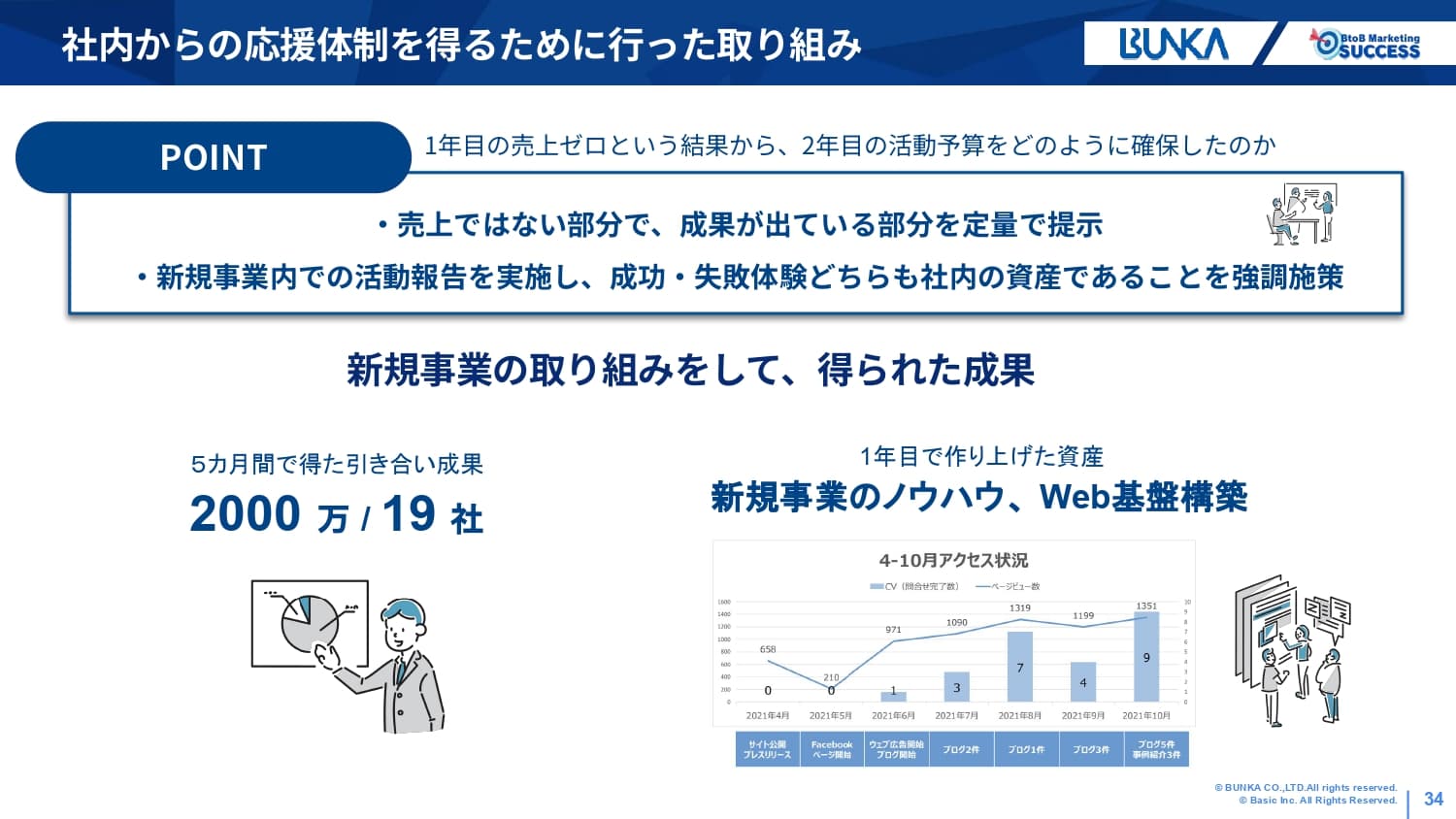

成果が出ていない段階でも予算を確保できた事例

ポイント:最終成果ではなく、過程の成果を説明

株式会社ブンカ様では、新規事業の立ち上げ初年度、マーケティングチームの活動による売上はゼロでした。しかし、その過程で具体的な成果を積み上げていたことを示しました。

例えば、受注には至らなかったものの、5ヶ月間で19社から合計2000万円の見積もり依頼を獲得したというデータを提示しました。また、これまで新規事業の立ち上げ経験がなかった中で、成功だけでなく失敗も貴重な「資産」として位置づけ、関係者の理解を得ることに成功しました。

▼詳しくはこちら

【ferret活用 マーケ成功事例】新規事業立ち上げ3年で黒字化達成!年間売上1億が目前に迫る0→1立ち上げの軌跡(株式会社ブンカ様)

サイトリニューアルのための予算を確保した事例

ポイント:意思決定者の理解を得る

株式会社ルネサンス様は、コロナ禍をきっかけにWebマーケティングを始められました。

その取り組みの中で、複数のサービスごとに分かれていたWebサイトを1つにまとめるリニューアルを行うことになり、そのための予算を確保するために社内承認が必要でした。

社内会議では、関係者や意思決定者をできるだけ集め、実現したい内容やその必要性について丁寧に説明する場を設けました。これを何度も繰り返すことで、徐々に社内の理解と賛同を得ることができたそうです。

▼詳しくはこちら

【ferret活用 マーケ成功事例】組織横断マーケティングの段階的な立ち上げ戦略(株式会社ルネサンス様)

マーケティング費用の早見表

マーケティングの活動は、自社で行う場合と外注する場合、そして扱う媒体によって費用が異なります。

外注はどの程度の料金相場なのか、また自社で行う場合はどの程度の予算があれば良いのかを、媒体別に解説します。

解説を簡単にまとめました。検討中の施策について詳しくは各章へ読み進めてみてください。

媒体 |

自社 |

外注 |

リスティング広告 |

広告出稿費 |

広告出稿費+LP制作費+運用手数料 |

コンテンツマーケティング(SEO) |

¥0(社員執筆) |

・1記事あたり4〜8万円程度

・オウンドメディア立ち上げ30〜50万円程度

|

SNSマーケティング |

¥0 |

・運用費は月額20〜30万円程度 |

コンサルティング |

*** |

・単発:90〜120分ほどで5〜10万円程度

・月額:10〜30万円程度が

|

■BtoBマーケティング支援会社をお探しの方へ

弊社ではBtoBマーケティングにまつわるサービスを提供しています。サイト制作・戦略設計・各種施策代行など、ご興味のある方は、ぜひ資料をご覧ください!

>ferret サービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

広告によるマーケティングの費用相場と外注費

Web広告にはGoogle・Yahooで利用できるリスティング広告・ディスプレイ広告やSNS広告、YouTube広告などがあります。特にリスティング広告は顕在顧客向けに配信できるため売上に直結しやすいのが特徴です。

以下では、リスティング広告を自社で行う際の費用と外注する場合の費用を紹介します。

■自社費用相場

リスティング広告は、各キーワードごとにクリックされるたびに課金される単価が決められており、クリック単価とクリック数で広告費が計算されます。

例えばクリック単価が200円、クリック回数が100回の場合、クリック単価200円×クリック回数100回=広告費20,000円と算出できます。

クリック単価は競合性の高さによって金額が変動するので、Google広告やYahoo広告の管理画面から事前に調べておくと良いでしょう。

関連記事:リスティング広告の費用相場とは? 適正予算の決め方とコストを抑える運用方法

■外注費

リスティング広告を外注する場合はクリック単価による広告費以外にも、LP制作費と広告を運用するための費用が必要です。

LP制作の費用相場も幅が広いため、予算と相談しながらどの程度のLPを制作したいのかを定めておくと良いでしょう。

安い価格でとりあえずLPを作りたい場合は、5〜10万円でも作成できます。構成やライティングがしっかりしたLPを作成したい場合は、30万円〜50万円程度が相場です。全てを妥協せずフルスペックで作りたい場合は100万円以上する場合もあります。

広告運用費は、広告費の20%を報酬金額とする広告運用代行が一般的です。ただし、最低金額として5万円からの報酬にしている代行会社は多く、別途初期費用が必要になる場合もあります。

関連記事:リスティング広告は運用代行が必要? Web広告の費用相場

コンテンツマーケティングの費用相場と外注費

コンテンツマーケティングとは、ユーザーが有益と感じる情報や、課題や悩みを解決できるコンテンツを発信してリードの獲得や企業ブランディングの向上に役立てるマーケティング手法です。特にSEOはコンテンツマーケティングの代表的な施策であり、現在でも多くの企業が実践しています。

コンテンツマーケティングは、基本的に中長期的な施策なためリソースやコストはかかりますが、企業の資産にもなるメリットもあります。

以下では、SEOによるコンテンツマーケティング費用相場について解説します。

■自社費用相場

SEOの施策を進めるためには、記事コンテンツの作成が一般的です。既存のコーポレートサイトに「コラム」や「ブログ」といった機能を追加すれば記事コンテンツは入稿できます。

また、別途オウンドメディアという形でサイトを立ち上げる方法もあります。オウンドメディアの場合、自社で立ち上げができるのであればサーバー代とドメイン代合わせて年間費用は1〜2万円程度です。

記事の制作も自社の社員で行うのであれば費用はかかりません。

しかし、一般的に記事制作にはリサーチや執筆、編集など1記事あたり8〜10時間ほどの制作時間が必要なため、社員のリソースを大きく削られてしまう可能性もあります。

■外注費

SEOで結果を出すための記事作成を外注する場合、1記事あたり10000円程度から発注は可能ですが、単価が低いとやはりクオリティは落ちます。SEOをしっかり計画できる、経験豊富なライターに発注するには、1記事あたり4〜8万円程度が相場です。

メディアとして結果が出始める本数として60〜100本程度が目安と言われているため、1記事4万円の場合、100記事だと400万円の費用となります。

また、オウンドメディアも別途制作する場合は30〜50万円程度が相場です。SEOで結果を出す場合は、年間費用として400〜500万円程度を見積もっておく必要があるでしょう。

関連記事:オウンドメディアとは?基礎知識から立ち上げ・運用方法まで編集部がリアルに解説

SNSマーケティングの費用相場と外注費

SNSマーケティングもコンテンツマーケティングの一つです。SNSを活用して自社ブランディングの向上やリード獲得などを目指します。主に潜在層向けに短期的な施策として用いられます。

■自社費用相場

自社でSNSマーケティングをする際、費用は基本的に必要ありません。広告を出す場合は別途広告費が必要ですが、日常的に投稿を継続しユーザーとコミュニケーションを取りながらリード獲得行う場合は無料でできる施策です。ただし、結果を出すためには高い投稿頻度と質の良い内容が必要になるため、社員のリソースが大きく割かれる可能性があります。

■外注費

SNSの投稿を代筆してもらう場合やSNSアカウントの運用ごと外注する場合は外注費が発生します。

投稿の執筆代行では、1本あたり8,000〜1万円程度が相場です。また1本あたりではなく、月額10万円程度で代筆と投稿作業をまとめて依頼する方法もあります。

加えてコメントへの返信や「いいね」、レポーティングと業務範囲が広がると月額の運用費は20〜30万円程度が相場です。

関連記事:BtoB向けSNSマーケティングの効果的な活用手順を徹底解説【事例付】

マーケティングのコンサルティング費用相場

マーケティングのコンサル費用は幅広く、コンサルタントの業務範囲によって金額も大きく変動します。そのため、何を対象に、どこまでの範囲を、どれくらいの深さまでコンサルティングしてもらうかを明確にしておくと良いでしょう。

以下ではコンサルティングサービスの内容からおおよその費用相場をご紹介します。

マーケティングのコンサル費用

マーケティングのコンサルティングでは単発のアドバイスの場合、1回に90〜120分ほどの時間で5〜10万円程度が費用相場です。

ただし、WebサイトをGoogleアナリティクスなどのツールを活用してコンサルティングする場合は、単発でも30〜50万円程度かかるケースも。解析や分析によるコンサルを月額で依頼すると10〜30万円程度が相場になりますが、レポートだけなのか改善案も提示されるのかでも変わってきます。

企業の経営戦略として毎月のコンサルティングをする場合は、月額30万円が最低額の相場です。ただし、プロジェクト内だけの介入など業務範囲が狭い場合の相場です。

もし企業全体の売上や利益を向上させるために事業シナリオの設計から行う場合などは、業務範囲も広がるため100〜200万円の規模感になるでしょう。

コンサルティングを依頼する場合、コンサルタントの業務範囲を無駄に増やさないよう、どこからどこまでの業務でアドバイスしてもらいたいかを明確にしておくと良いでしょう。

コンサルティングを選ぶコツ

コンサルティングを選ぶコツは、定量的な視点から改善案を実践し成果に結びつくまでの導線設計ができるかどうかです。

コンサルティングは自分のスキルと業務の工数の掛け算で金額が変動します。そのため、時間労働だけを考えて動くコンサルタントは成果が出にくい可能性があります。

一方で、成果を出すために必要な課題や問題、改善するための要素を定量的に判断して提案できるコンサルタントは、成果までの道筋が見えているため成果に結びつきやすいと判断できます。

SNSやSEOなどの施策や手段ばかりを改善するのではなく、戦略から成約までのマーケティング全体を把握した上で顧客ファーストで施策を考えられるコンサルタントを選びましょう。

関連記事:Webマーケティングをコンサルに依頼するには?費用相場とメリット・デメリット

予算効率のいい施策にお悩みなら「ferret」がご提案します!

広告、SEO、コンテンツ、SNS…限られた予算の中で、「何に、どのくらい予算を割けば成果を最大化できるのか?」と悩んでいませんか?

そんな時は、私たち「ferret」にご相談ください。

「ferret」は、BtoBマーケティングに特化した支援サービスです。貴社の目的や状況にあった戦略を提案、サイト構築・施策の実行・改善までを伴走サポート。

貴社のマーケティング状況を丁寧に分析し、施策ごとの費用対効果を踏まえて、「今、注力すべき取り組み」をご提案します。

「今の施策、本当に効果的?」そんな不安が少しでもあるなら、今が見直しのタイミングかもしれません。「ちょっと壁打ちだけ」でも大歓迎です。まずは資料をご覧いただき、気になることがあればいつでもお気軽にご相談ください。

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

まとめ

マーケティング費用の設定は、売上成長に直結する重要なポイントです。適切に予算を決め、各施策にバランスよく配分することで、より高い成果が期待できます。

まずは、次の流れを意識しながら、自社に合ったマーケティング費用の決め方を考えてみましょう。

- 自社の状況に合ったマーケティング費用の設定方法を選ぶ(前年実績・粗利・売上目標から逆算)

- 各施策へ適切に予算を配分する

施策ごとの予算配分では、市場環境や成長性、各施策のROI(投資対効果)、運営リソースなど、さまざまな要素を考慮することが大切です。特に、「短期の成果」と「中長期の成長」のバランスをどう取るかが、マーケティング成功のカギを握ります。

本記事を参考にしながら、貴社に最適なマーケティング費用のかけ方をじっくりと考えてみてください。

とはいえ、広告、SEO、コンテンツ、SNS…

「限られた予算の中で、何に、どのくらい配分すれば成果を最大化できるのか?」と迷うこともあるかもしれません。

そんな時は、ぜひ「ferret」にご相談ください。貴社のマーケティング状況を丁寧に分析し、施策ごとの費用対効果を踏まえながら「今、優先すべき取り組みをご提案します。

「今の施策、本当に効果的?」そんな不安が少しでもあるなら、今が見直しのタイミングかもしれません。「ちょっと壁打ちだけ」でも大歓迎です。まずは資料をご覧いただき、気になることがあればいつでもお気軽にご相談ください。