MA(マーケティングオートメーション)とは?ツールを比較してわかりやすく解説

MA(マーケティングオートメーション)とは、マーケティング業務を自動化し効率化をはかることや、そのためのツールを指します。

この記事では、MA(マーケティングオートメーション)の概要、SFA・CRMとの違い、MA(マーケティングオートメーション)のメリット、活用方法、機能などについて解説します。

運用するときの基本的な流れや失敗しないためのポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

■いまのMA、「使いこなせない」「コストが見合わない」とお悩みではありませんか?

>ferret MAサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

■あわせてよく読まれている資料

→BtoB向け!マーケティングオートメーションツール導入・活用ガイド

目次[非表示]

- 1.MA(マーケティングオートメーション)とは?

- 2.MAで自動化できる業務

- 3.MAが必要になった背景

- 4.「MA」「SFA」「CRM」の違い

- 5.BtoB/BtoCでのMAの違い

- 6.MA導入で得られる6つのメリット

- 7.MAの活用方法と対応する機能

- 8.MA運用の流れとは?4つの手順

- 9.MA運用でよくある失敗と対策

- 10.MAを使いこなせる組織の条件

- 11.MA導入の流れ

- 12.MAツールの選び方とは?比較のポイント

- 13.BtoBマーケティングにおすすめなMAツール5選

- 14.MAの導入事例【ferret Oneの場合】

- 15.MAでのferret Oneチームの失敗談

- 16.MAを学べるおすすめ本3選

- 17.MAを有効活用して自社の課題解決を図ろう

MA(マーケティングオートメーション)とは?

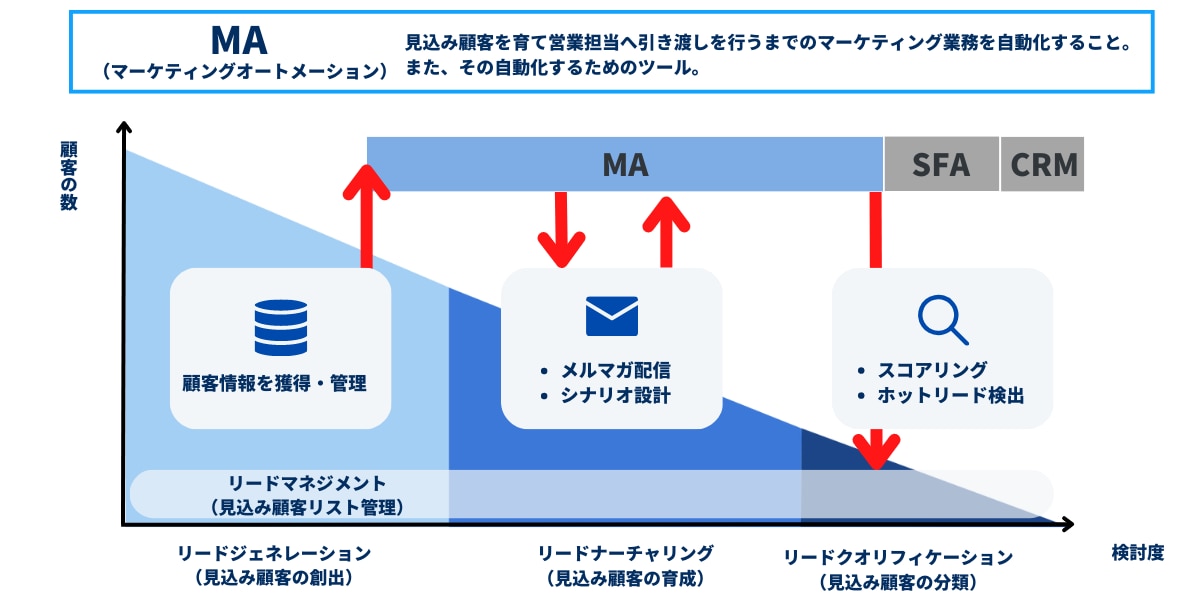

MA(マーケティングオートメーション)とは、見込み顧客を育て営業担当へ引き渡しを行うまでのマーケティング業務を自動化することです。また、その自動化するためのツールを指します。

Webサイトやメールなどを通じたマーケティング業務を自動化することで業務の効率化をはかれるほか、見込み顧客の取りこぼし防止や良好な関係の構築につながります。

BtoBマーケティングは、BtoCマーケティングに比べ、購買までの期間が長い傾向にあります。そのため、BtoBマーケティングではMA(マーケティングオートメーション)を活用し、見込み顧客を適切に管理し、売上につなげていくことが重要です。

MAで自動化できる業務

MA(マーケティングオートメーション)で自動化できる業務は主に3つです。

- 見込み顧客のリスト化

- 見込み顧客へのメール送信

- 有望な見込み顧客の抽出

見込み顧客のリスト化

獲得したリード情報をMA(マーケティングオートメーション)で一元管理できます。

エクセルで管理する場合は、情報を入力する際に手作業が必要であり、リスト化する際に複雑な数式を使う必要があります。しかし、MA(マーケティングオートメーション)を使用するとそれらの作業を自動化できます。

営業先や展示会で交換した名刺、Webサイトからのお問い合わせで獲得した顧客情報、セミナーの参加者リストなど、様々な接点で獲得した見込み顧客の情報をMAツールに入れておけば、条件に当てはまる見込み顧客を抽出して自動でリスト化可能です。

MAで自動化できる施策の例

- メルマガの送信リストの作成

- 荷電リストの作成

例えば、中小企業向けのセミナーの集客メールを送りたい場合、「従業員100名以下の製造業の部長」対象になりそうなハウスリードをすぐにピックアップして、リスト化できます。

見込み顧客へのメール送信

BtoBの見込み顧客は検討期間が長く即購入することが少ないので、長期的に信頼関係を築く必要があります。MA(マーケティングオートメーション)を導入すると見込み顧客へ自動でメール送信をできるため、見込み顧客とのコミュニケーションが効率的に行えます。

MAで自動化できる施策の例

- ホワイトペーパーをダウンロードした顧客へ、セミナーの案内メールを送る

- 重要なページを複数回閲覧した顧客がいたら、サービス案内メールを送る

- 商談後、営業担当から顧客へフォローメールを送る

これらの施策は、MA(マーケティングオートメーション)ではメルマガ自動送信機能で行えます。「ステップメール」とも呼ばれ、特定の行動をとった見込み顧客に対して複数回にわたり自動でメールを配信する施策です。

関連記事:ステップメールの作り方とは?シナリオ設計や成功事例を解説

関連記事:MAにおけるシナリオとは?設計手順と成功のコツ

有望な見込み顧客の抽出

有望な見込み顧客の条件を設定しておくと、条件に合う見込み顧客を自動抽出できます。役職や所属会社の規模などの属性データのほか、特定のWebページ閲覧やメール開封などの行動をトラッキングして条件に加えることも可能です。

MAで自動化できる施策の例

- 料金ページを見たユーザーについて、見込み度を高く設定する

- 資料請求したユーザーへ架電するように、営業部へ通知する

これらの施策は、スコアリング・セグメント機能で行えます。ホットリードとも呼ばれる「検討度度の高い」を抽出します。

関連記事:ホットリードとは?獲得する方法とおすすめツール3選

関連記事:スコアリングとは?企業に導入する手順とコツ

MAが必要になった背景

MA(マーケティングオートメーション)が必要となった背景には、以下の2つがあります。

顧客も情報収集しやすくなった

MA(マーケティングオートメーション)が必要とされるのは、インターネットやスマートフォンの普及により、顧客自身が商品やサービスについての情報収集を簡単に行えるようになったことがあげられます。

以前は売り手側が、雑誌や広告、テレビCMなどを通じて発信したい情報を提供していました。しかし、現在では顧客がインターネットを通じて商品の価格比較を行ったり、欲しいと感じたときにさまざまなチャネルを通して情報を集めたりすることができます。

そのため顧客のニーズに合わせて、適切なタイミングでコンタクトをとったり情報を発信したりする必要があるのです。

人の手だけでは限界がある

労働人口は2040年までに5245万人ほどまで落ち込む※と予測されており、労働者不足は深刻化しています。また、SNSや動画配信サイトなど、顧客との接点が増していく中、すべてを人の手によって対応していくのにも限界があります。

労働者不足のなかでも、一人ひとりの顧客に合わせて適切なアプローチをしていくためには、MA(マーケティングオートメーション)のようなテクノロジーを活用して労働生産性を上げる必要があります。

「MA」「SFA」「CRM」の違い

MA(マーケティングオートメーション)と混同されやすいものとして「SFA」「CRM」があります。主にリードの獲得・育成に活用されるのがMA、商談から受注までの営業管理がSFA、受注後の顧客管理がCRMと、それぞれ役割が違います。

顧客の購買行動の時系列順としては、MA→SFA→CRMの順で活用していくこととなります。

※広義の意味では、MAやSFAをCRMの一種とするケースもあります。

MAとは

MA(マーケティング・オートメーション)とは、ナーチャリングを効率化するためのシステムです。見込み顧客の獲得から商談までの業務を自動化すること、また、そのツールを指します。

役割

MA(マーケティングオートメーション)の最終目標は見込み顧客からアポを獲得することです。そのために見込み顧客のデータ管理、見込み顧客の検討度を上げるための情報提供、アポ獲得できそうな見込み顧客の発見を自動で行います。

SFAとは

SFA(セールス・フォース・オートメーション)とは、商談中の顧客に対する営業活動を効率化するためのシステムです。営業活動で得られた情報の保存や共有、商談スケジュールの管理を行います。

役割

SFAを使うと、商談の進捗状況や成果をチームで共有できます。また、顧客のニーズを分析して、どのような営業資料や会話の切り口が効果的かを見つけ出し、より効率的な営業方法を実現できます。データが可視化されるため、営業活動の属人化を防ぎ、引き継ぎがスムーズに行えるのもメリットです。

CRMとは

CRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)とは、契約後の顧客情報を管理するためのシステムです。

役割

既存顧客にアプローチし、リピーターになるよう育成するときなどに活用できます。そのほか、顧客からの意見やクレームなども把握し、品質管理のために使用します。

関連記事:MA・SFA・CRMの違いとは?各ツールの特徴と連携するメリット

BtoB/BtoCでのMAの違い

BtoBとBtoCでは、以下のように購入プロセスが異なるため、MA(マーケティングオートメーション)の目的や戦略も変わってきます。

BtoB | BtoC | |

見込み顧客 | 企業・複数 | 消費者・個人 |

検討期間 | 長期 | 即購買が多い |

購入の決め手 | 費用対効果など客観的に判断 | イメージや感情で購入することがある |

マーケティング戦略 | リードナーチャリング | 1to1マーケティングで購買を促進 |

MA活用の目的 | アポ獲得の効率化 | 販売促進業務の効率化 |

マーケティングの定義が違えば、導入すべきMA(マーケティングオートメーション)は変化します。BtoBでは、業務効率化の向上と営業担当者へスムーズな引き継ぎに強みを持つ、MA(マーケティングオートメーション)の選択をおすすめします。

BtoBでのMA活用

BtoBでは主に、長期間にわたるマーケティング業務の効率化にMA(マーケティングオートメーション)が役立ちます。

BtoBのマーケティング戦略

リードナーチャリング(見込み顧客の育成・アポ獲得)を行います。

BtoBの顧客の特徴は「検討期間の長さ」です。BtoCのような衝動買いはほぼありません。長い検討期間に忘れられず検討対象であり続け、検討材料となる情報を提供し続けて他社より抜きん出るには、継続したコミュニケーションと信頼関係の構築が不可欠です。

BtoBのMAの目的

アポ獲得の効率化です。

BtoBでは、企業の業種や規模に合わせた情報を提供することで、顧客の検討度合いを高めることができます。ただ、長期間のコミュニケーションをすべて人力で行うと多大なコストがかかり、抜け漏れなどのミスも発生します。そこをカバーするのにMA(マーケティングオートメーション)が適しているのです。

BtoCでのMA活用

BtoCでは、多数の顧客に向けたマーケティング業務の効率化にMA(マーケティングオートメーション)が役立ちます。

BtoCのマーケティング戦略

1to1のマーケティングを行います。見込み顧客ひとりひとりに合ったコミュニケーションを図ったり、自社ブランドのイメージを効果的に発信して、購買を促進します。

BtoCのMAの目的

販売促進業務の効率化です。

個人をターゲットにしたマーケティングでは、顧客数とパターンが多様なため、MA(マーケティングオートメーション)を使用することで、膨大なシナリオ設計を行い、アプローチを効率化することができます。

関連記事:【5分でわかる】BtoBビジネスとは?BtoCとの違いをわかりやすく解説

MA導入で得られる6つのメリット

MA(マーケティングオートメーション)を効果的に活用すると、業務の効率化や生産性向上に貢献します。MA(マーケティングオートメーション)を導入するメリットは以下の6つです。

- 業務を効率化できる

- 人的ミスを防げる

- 見込み顧客を取り逃がさない

- 見込み顧客と良好な関係を構築できる

- 営業スキル・ノウハウの属人化を防げる

- 商談化・受注率が向上する

メリット1:業務を効率化できる

MA(マーケティングオートメーション)は、見込み顧客の発見からメルマガ配信などの業務も自動で行うため、マーケティングや営業の業務を効率化できます。

自動化することで、商談の可能性が高い見込み顧客に対してだけ人手を割けるようになり、マーケティングにかかるコストを抑えられます。

メリット2:人的ミスを防げる

手作業では顧客の名称を間違える、電話番号の記入ミス、文章の誤字脱字といった人的ミスは発生しやすいです。そのたびに訂正が必要となり、無駄な時間も多くなります。MA(マーケティングオートメーション)ではそのような人的ミスを防げます。

メリット3:見込み顧客を取り逃がさない

見込み顧客のアクションを正確に把握でき、アプローチがしやすくなります。見込み顧客のアクションをチェックできず、アプローチの機会を逃してしまうケースもあります。システムにより自動化することで見込み顧客を発見でき、取り逃がしを防げます。

メリット4:見込み顧客と良好な関係を構築できる

MA(マーケティングオートメーション)では最適なタイミングで、顧客が欲しい情報を送ることもできます。それにより、顧客と良好な関係を築けます。

ただやみくもにアプローチをしても顧客にとっては迷惑となる可能性もあるため、MA(マーケティングオートメーション)を活用して顧客のニーズを把握することが重要です。

メリット5:営業スキル・ノウハウの属人化を防げる

MA(マーケティングオートメーション)を活用することにより、顧客の行動を元に、見込みの高いユーザーに絞ってアプローチをすることができます。また、適切なタイミングでメールを配信するなど、自動化によって営業担当の接触前にある程度顧客を育成しておくことも可能です。

そのため、営業担当のスキルや経験によらず、一定の質を保った商談ができるというメリットがあります。

メリット6:商談化・受注率が向上する

MA(マーケティングオートメーション)で育成し、購買意欲が十分に高まっている見込み顧客は商談につながりやすく、受注してもらえる可能性も高いです。すでに十分に自社をアピールできている状態なので、商談や受注までにかかる労力も削減できます。

関連記事:MAツールのできることとは?使いこなす方法と導入のメリット

MAの活用方法と対応する機能

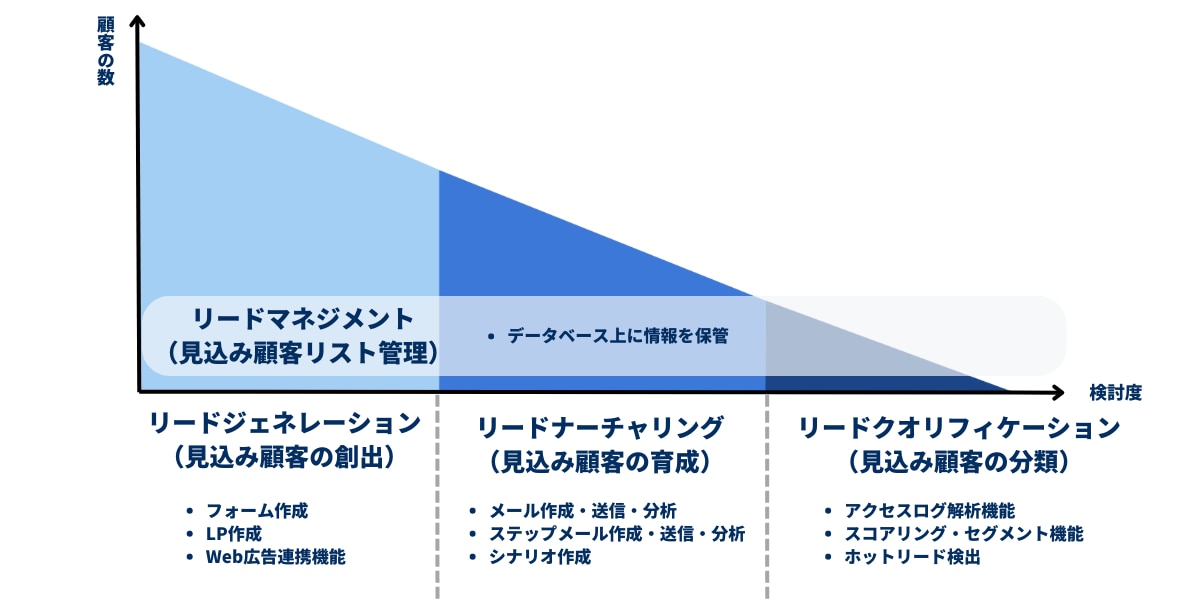

MA(マーケティングオートメーション)の活用方法は、見込み顧客の創出からリスト化までの各フェーズごとに整理すると分かりやすいです。

主には以下の表のような4つの活用方法とそれに対応する機能があります。

主な活用法 | 活用するMAの主な機能 |

|---|---|

リードジェネレーション (見込み顧客の創出) | フォーム作成 LP(ランディングページ)作成 Web広告連携機能 |

リードマネジメント (見込み顧客リスト管理) | 見込み顧客リスト管理機能(データベース上に情報を保管) SFA・CRM連携機能 |

リードナーチャリング (見込み顧客の育成) | メール作成・送信・分析 ステップメール作成・送信・分析 シナリオ作成 |

リードクオリフィケーション (見込み顧客の分類) | アクセスログ解析機能 |

MA(マーケティングオートメーション)では、見込み顧客の創出からリスト化までを一連の流れとして捉える必要があります。また見込み顧客へのアプローチ方法も目的ごとに異なるので、以下で詳しく解説します。

関連記事:MAツールの機能とは?使い方や事例をわかりやすく解説

①リードジェネレーション(見込み顧客の創出)

リードジェネレーションとは、まだ自社との接点すらないユーザーに興味を持ってもらい、見込み顧客になってもらうための段階です。

Webサイトや広告のLP(ランディングページ)からのお問い合わせや資料ダウンロードの際に、MAツールで作成したフォームを経由してもらうことで、見込み顧客の情報を獲得することができます。

【施策の例】

- 問い合わせや資料請求のためのフォームを設置する

- 広告掲載

【使用するMA(マーケティングオートメーション)の主な機能】

- フォーム作成

- LP(ランディングページ)作成

- Web広告連携機能

関連記事:リードジェネレーションとは?効果的な方法とおすすめツールを解説

②リードマネジメント(見込み顧客リストの管理)

リードマネジメントとは、見込み顧客リストを管理することをいいます。MA(マーケティングオートメーション)を活用すると顧客情報を正しく保存し、複数のプロセスでデータを共有し管理できます。

MAツールで作成したフォーム経由のリードだけでなく、展示会やセミナーなど、オフラインで獲得したデータも、MAツールにインポートして管理していきます。

【施策の例】

- 名刺などのデータ化

- SFA・CRMなどの外部システムと顧客情報の共有

【使用するMA(マーケティングオートメーション)の機能】

- 見込み顧客リスト管理機能(データベース上に情報を保管)

- SFA・CRM連携機能

③リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

リードナーチャリングとは、見込み顧客を商談や受注につなげられるよう、育成する段階です。

顧客がどの程度自社や商品・サービスに興味を持っているのか、検討度に応じて提供する情報を変えて、段階的に検討度を高めていきます。

【施策の例】

- メルマガの配信

- ホワイトペーパーの配信

- セミナーの案内

【使用するMA(マーケティングオートメーション)の機能】

- メール作成・送信・分析

- ステップメール作成・送信・分析

- シナリオ作成

④リードクオリフィケーション(見込み顧客の分類)

リードクオリフィケーションとは、売上につながる可能性が高い顧客(確度が高い見込み顧客)を選別することです。

MA(マーケティングオートメーション)を活用すると、CVした顧客がどのくらいの検討度なのかを見極めたり、ナーチャリングにより検討度が高まった顧客を見つけることができます。

【施策の例】

- 見込み顧客の行動履歴の分析

- 特定の属性を抽出する

- アポ獲得できそうな顧客を見つける

【使用するMA(マーケティングオートメーション)の機能】

- アクセスログ解析機能

- スコアリング・セグメント機能

- ホットリード検出

関連記事:リードクオリフィケーションとは?進め方と失敗しないコツ

MA運用の流れとは?4つの手順

MA(マーケティングオートメーション)を運用する流れを以下の表にまとめました。

概要 | 内容 | |

|---|---|---|

1 | ゴール設定 | 課題を抽出し、明確な目標設定と仮説立て |

2 | 戦略や運用ルールの決定 | 目標に沿った見込み顧客とのシナリオ設計を作成 |

3 | 企画・制作 | 現場レベルの施策選定とコンテンツの制作 |

4 | 実行 | 実行と効果分析のPDCAをサイクルさせる |

MA(マーケティングオートメーション)の導入には、課題抽出と目標設定が必要です。また、円滑なPDCAを回すためにも日常的な問題点の洗い出しや改善も繰り返す必要があります。

以下ではそれぞれのプロセスを詳しく解説します。MA(マーケティングオートメーション)の導入を検討されている方はぜひご確認ください。

1.ゴール設定

まずは現状の課題を抽出して、課題解決に向けた明確な目標設定を行いましょう。

「とりあえず導入してみよう」で始めると、ツール導入後の成果が本当にMA(マーケティングオートメーション)による成果なのかが判断しづらくなります。

課題の抽出は時間のかかる作業ですが、業務改善をするうえで何が売上向上の弊害になっているのか明確にしなければ課題解決に必要な要素は見えてきません。

課題の仮説とそれに対する目標設定やKPIの設定まで行えば、MA(マーケティングオートメーション)の効果測定がやりやすくなるでしょう。

2.戦略や運用ルールの決定

目標設定が明確になれば、目標に沿った戦略や運用のルールを決めます。この工程ではリードジェネレーションからリードマネジメントまでの設計も作成するため、必要な人材の選定も行いましょう。

人材選定では見込み客に対してどのようなアプローチをどの工程で行うのが最適かを考えるため、マーケティング知識だけでなくツールへの知識のある人材が必要です。

もし必要な人材がいなければ人材育成も視野に入れた長期的な運用方法も検討するなど企業ごとに応じた戦略策定を行いましょう。

3.企画・制作

見込み顧客に対して、現場レベルでどのような対応や施策をしていくかを決めていきます。また、施策に対して必要なコンテンツを制作するのもこの工程です。

ここまでの流れを明確にしたうえで、本格的にMA(マーケティングオートメーション)のツール選定に移ります。目標から戦略策定、現場での施策まで明確であればツール選びも難しくありません。

どのような目的でツールを導入するかをチーム全体で共有して、MA(マーケティングオートメーション)に対する知識を統一しておくと導入後も効率的な稼働が期待できます。

4.実行

MA(マーケティングオートメーション)の実行に並行して、ツール操作のトレーニングも行いましょう。メーカーによっては導入支援として各社ごとにトレーニングを行なっている場合もあるので活用するのがおすすめです。

営業部門やシステム部門などの他部門との連携も重要です。他部門での情報共有を円滑に行いながら効果測定を行いましょう。

導入後も課題や問題点は発生するものと考え、なぜ課題が起きたのかや目標達成のための作業フローに問題がないかなどを可視化して改善を重ねるのが大切です。

PDCAを回す体制を整えることで、MA(マーケティングオートメーション)の効果を最大化できるでしょう。

MA運用でよくある失敗と対策

MA(マーケティングオートメーション)を導入したものの、上手く使いこなせなかったという失敗談はよくあります。そこでよくある失敗と運用を成功させるための対策をまとめました。

- MAツールを使いこなせなかった

- 人員不足

- マーケティング部門と営業部門との連携ができていない

MAのよくある失敗:MAツールを使いこなせなかった

MA(マーケティングオートメーション)を利用するうえでは、そのソフトウェアの初期設定から運用にいたるまで一定のリテラシーや使用するためのスキルが必要となります。

また、シナリオ設計やホットリード検出のカスタマイズ性が高いなど、高機能なMA(マーケティングオートメーション)になればなるほど、その分高いマーケティングスキルが必要とされます。

せっかく高機能なMAツールを導入しても、使いこなせるスキルを有した人材がいなければ、施策を実行できず成果につながりません。結局解約や他のツールへの移行が必要になってしまうこともあります。

対策

導入後にきちんと活用するためには、MAツール選定時に次のようなポイントを確認しておく必要があります。

- 導入の目的は何か

- 活用時のターゲットは誰か

- 自社にリードはあるのか(何件あるのか、ない場合は獲得手段はどうするのか)

- 活用したい機能は何か(メールマーケティング、スコアリング、セグメントなど)

- 活用のためのコンテンツはあるか(ホワイトペーパー、セミナー、記事など)

- どのような運用体制か(運用者のリテラシー、人数など)

- 現在導入しているMA以外のツールとの連携は可能か

- 検討しているMAのサポート体制は自社に合っているか

上記を踏まえ、自社の課題を解決でき、かつマーケティング部門や営業部門で使いこなせるものを選びましょう。

また、どうしても自社の人材が使いこなせる以上の機能があるMAツールを使いたい場合は、人材の育成や外注を検討するのも一つの方法です。

MAのよくある失敗:人員不足

MAツールはナーチャリングの全業務を自動化するわけではありません。

ペルソナ設定・カスタマージャーニーの作成、シナリオ設計、施策の効果測定など、人力で行う作業は多くあります。MA(マーケティングオートメーション)で見込み顧客の検討度が上がったら、実際に会話して、アポをとるなどのフォローアップも必要です。

MA(マーケティングオートメーション)を導入して業務を効率化したからと、必要以上に人員を削減するとリソース不足に陥る可能性があります。

対策

運用に必要な人員を確保する

余裕をもって運用するためには、2〜3人ほど必要となります。内訳として、責任者1名、メールマーケティング、効果の分析、顧客管理などの実務に1〜2人確保します。担当同士が、互いに施策や設定状況を把握できるようにしておきましょう

MAのよくある失敗:マーケティング部門と営業部門との連携ができていない

MA(マーケティングオートメーション)で検討度が上がった見込み顧客は、最終的に商談で営業に引き渡されます。しかし、MA(マーケティングオートメーション)を使うマーケティング部門と営業部門が連携できていない場合、正しい顧客育成ができず、受注につなげられない恐れがあります。

「どのような顧客商談化しやすいのか」「検討度を上げるのに必要な情報はなにか」といったナーチャリングに必要な情報は、実際に商談している営業の知識が欠かせません。また、営業が商談で受注につなげるには、検討度が十分に引きあがっている必要があり、その基準がマーケティング部門に共有されていなければ失注してしまう可能性があります。

対策

マーケティング部門と営業部門で情報を共有する

マーケティング部門と営業部門で、ホットリードの基準やアポ獲得時のヒアリング項目は最低限すり合わせておきましょう。

商談後の顧客の反応や受注につながった顧客のニーズを共有することで、受注にもつながりやすい顧客を把握できます。密にコミュニケーションをとりながら、適切な施策を考えることで、ナーチャリングの成果をあげることができます。

関連記事:失敗しないMA導入の方法とは?タイミングと導入手順

MAを使いこなせる組織の条件

MA(マーケティングオートメーション)を導入して成果を出すには、ナーチャリングするための土台ができている必要があります。

MA(マーケティングオートメーション)を導入すべきタイミングなのかどうか、下記にまとめました。 自社の状況と照らし合わせて、確認してみましょう。

▼こちらの資料で詳しく解説していますので、ぜひご活用ください

→Webマーケの体制構築における、MA導入のベストなタイミング

十分なリード数がある、かつ新規リードを獲得できる仕組みがある

MA(マーケティングオートメーション)は、自動で検討度合いに応じたマーケティング施策を予測し、顧客とアポ獲得に至るまでの行動を自動化します(シナリオ設計)。

シナリオは顧客にメールを一斉送信することで実行しますが、メールからのCV率は1%~3%ほどと低いため、必要なCV数を確保するには十分なリード数がなければなりません。

また、リードは初めてCVしてからニーズが下がっていくのが一般的なので、ナーチャリングするだけでなく、新しいリードを増やす仕組みも合わせて整えておく必要があります。

関連記事:リード獲得とは? BtoBで見込み顧客を増やす11の方法一覧

集客ができるWebサイトがある

新規リードを獲得するには、Webサイトが不可欠です。BtoBの場合は、主にサービスサイトやオウンドメディアが必要です。

また、お問い合わせフォームや資料ダウンロードフォームからリード情報を獲得すると、自動でMAツールに登録されるため、効率的に顧客情報を管理・運用できるのもメリットです。

関連記事:BtoBサイトの役割と制作方法とは?マーケターが解説!

顧客に提供できるコンテンツが豊富ある

コンテンツは新規リード獲得とナーチャリングに役立ちます。

MA(マーケティングオートメーション)を使ったマーケティングでは、個人情報を入れても手に入れたい魅力的なコンテンツで新規リードを獲得し、その後、MA(マーケティングオートメーション)を使って検討度に応じた有益なコンテンツを提供し、アポにつなげます。

こうした戦略を実現するには、同じコンテンツばかりでは飽きられてしまうため、複数のコンテンツを用意しておく必要があります。

関連記事:コンテンツマーケティングとは?BtoBの成功事例を解説

社内でMAを運用できる体制がある

M(マーケティングオートメーション)Aを運用するためには、以下のような人材や組織が必要です。

- マーケティングスキルのあるMA運用の専任社員

- インサイドセールス

MA(マーケティングオートメーション)を入れただけでは成果を出すことはできません。MA(マーケティングオートメーション)を使ったマーケティング施策のPDCAを回して、運用していくためには、施策を考えて実行できる人材と組織を専任で用意する必要があります。

関連記事:立ち上げ初期のマーケティング組織、まずやるべきことは? 戦略立案からスケールを目指すまで

MA導入の目的・目標が設定されている

ナーチャリングの進め方の中で、MA(マーケティングオートメーション)を導入する業務を明確にして、MA導入の必要性と求める成果を判断しましょう。

MA(マーケティングオートメーション)を使用して達成したいKPIを設定することで、具体的にどのような機能のあるMAツールが必要なのかも検討できます。

MA導入の流れ

MA(マーケティングオートメーション)の導入に向けたステップは、大きく分けて7つあります。各ステップについて解説します。

1.自社で解決したいマーケティング課題と目標を明確にする

2.MAで自動化したいマーケティング活動を決める

3.自社の理想に合うMA(マーケティングオートメーション)を選ぶ

4.費用や工数を算出し、スケジュールをたてる

5.社内でテスト的に運用し、問題がないか確認する

6.本格的に運用を開始する

7.マーケティング課題が解消されているか見直す

1.自社で解決したいマーケティング課題と目標を明確にする

自社に合ったMA(マーケティングオートメーション)を選ぶには、自社課題と目指したい理想を明確にする必要があります。

営業担当者の意見を取り入れて、導入候補ツールを絞り込みます。売上の推移や、顧客アンケートも重要な判断基準です。

売上が伸び悩んでいる・顧客情報が一元化されておらず、必要な情報を社内で共有できていない・社員それぞれの業務進捗がわからずフォロー体制が整えられない、などの課題を解決するために目指したい理想を明確化しましょう。

2.MAで自動化したいマーケティング活動を決める

自社で取り組む活動のうち、何を自動化すれば費用対効果が高まるかを基準に考えましょう。

判断のために必要なのが、自社が所有する見込み顧客の情報です。社内共有せずに営業担当者のみが保有している名刺や、ちょっとしたやり取りで得た情報をリスト化します。

円滑なマーケティング活動のために、自社に何件の見込み顧客がいるかを明確化すると、自動化すべき機能の判断が可能です。

3.自社の理想に合うMA(マーケティングオートメーション)を選ぶ

目指すべき自社の姿と、自動化したいマーケティング活動を絞り込めたら条件に合うMA(マーケティングオートメーション)を選びます。

よくある機能は以下の通りです。

名刺管理

メルマガ配信

LPや問い合わせフォームの作成

SFAやCRMとの連携

アクセス解析など

ツールの善し悪しは、機能数の多さだけではありません。会社によって使用する機能や、重要視する内容が異なるからです。

メルマガに注力したい、アクセス解析は他のツールがあるなど、自社に不可欠な機能を可視化したうえで検討をすすめましょう。

関連記事:MAツールの機能とは?使い方や事例をわかりやすく解説

4.費用や工数を算出し、スケジュールをたてる

ツールの選定を終えたら、各社に見積もりを依頼します。その際、導入までにどの程度の期間がかかるかの確認が必須です。

見積算出を依頼する前に固めておきたい内容は、以下の4つです。

- リストに登録する見込み顧客のデータを整理する

- 見込み顧客の温度感を高めるシナリオを設計する(誰に向けて、どれくらいの温度感に達したらアプローチを始めるかなど)

- 自社に最適な機能を選定する

- 社内でツールを活用する部署を決める(基本的に多いのは、営業とマーケティング部門が連携して運営するパターンです。ツール導入に際して、インサイドセールス部門を設立するケースもあります。部署間の連携が欠かせないため、入念な社内調整が必要です。)

ツール導入までには、平均半年程度かかります。作業工数やアカウントの発行に思ったより時間がかかり、社内業務に滞りを発生させてしまう場合が考えられます。

作業に要する期間は業者により様々なため、取り組む内容の全体像を把握してスケジュールを立て、未然に失敗を防ぎましょう。

導入までにかかる工程は、大まかに分けて6工程。細分化すると17工程あります。具体的な内容は、以下の通りです。ぜひ参考にしてください。

- 自社の現状を把握・課題を見つける

- ツール導入の目的を明確化・自社の目指す理想に向けた施策を考える

- 要件定義の4ステップ

- 依頼する業者を選定・契約 ・具体的な目標数値の設定

- 本格導入に向けた運用体制の整備・ツール実装(設定:シナリオ・フェーズ・スコアリング・コンテンツ整理)

- デモンストレーション(本格導入を想定したトレーニング・他ツールとデータを連携・キャンペーン実施)

5.社内でテスト的に運用し、問題がないか確認する

ツールの本格導入を開始する前に、「テスト運用」をしましょう。

テストなしで導入すると、想定していたより操作が難しい、結局あまり使用しない、などの事態が起きかねません。無料お試し期間付きのツールもあるので、有効活用してください。

操作性・使用感・デザイン性などを丁寧にチェックしておくことで、本格的な運用開始時の違和感を最小限に抑えられます。

6.本格的に運用を開始する

テスト運用に問題がなければ、本格的な運用をイメージしたデモンストレーションを実施します。

確認が終われば、本格的な運用を開始しましょう。

7.マーケティング課題が解消されているか見直す

ツール運用で得たデータと自社の目標値をベースにPDCAを回します。

目標を最初から達成できる可能性はほぼありません。実行した施策から結果を得て、分析や見直しの改善を図ることで、取り組みの質を高めます。

ツールを導入して、日単位のマーケティング活動を把握しながら、目標に向けた自社の成長を実現しましょう。

関連記事:失敗しないMA導入の方法とは?タイミングと導入手順

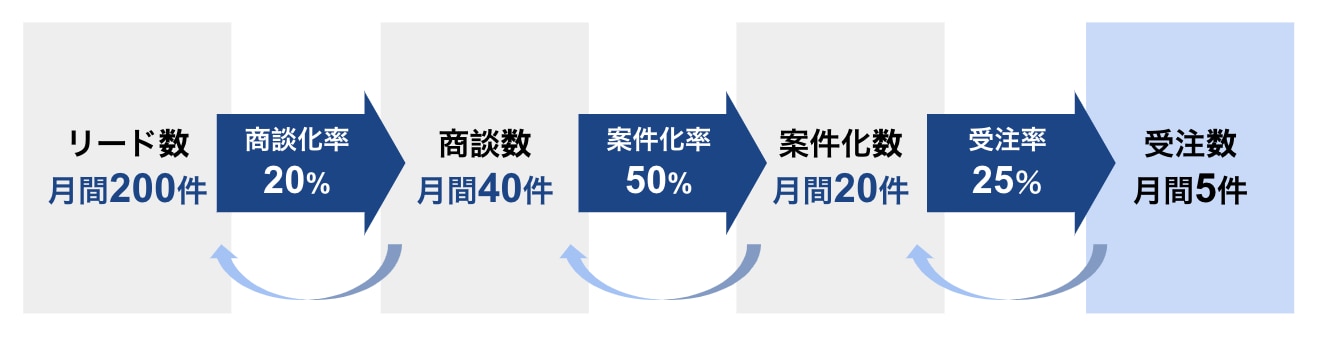

MA導入時のKGI/KPIの設定

KGI(Key Goal Indicator / 重要目標達成指標) とは組織やプロジェクトの最終目標を定量的に示す指標です。また、 KPI(Key Performance Indicator / 重要業績評価指標) とは、KGIを達成するためのプロセスの進捗状況を中間的に計測する指標です。MA(マーケティングオートメーション)運用で成果を出すにはKPIの設定が欠かせません。

KGI・KPIの設定方法

KGIから逆算し、達成のために必要なKPI数値を設定します。

BtoBの場合は、受注数や売り上げをKGIとして、 KPIを受注数や売り上げ目標から逆算して算出していくのが一般的です。

- KGIを決める

- 商談プロセス係数を設定する(商談化率、案件化率、受注数)

- 商談プロセス係数を元に、逆算してKPIを算出する

関連記事:BtoBマーケティングにおける「KPI設計」とは?フェーズごとの具体例を紹介

MA導入の主な目的

企業の最終目標は売上拡大にあります。MA(マーケティングオートメーション)は売上拡大を実現するために、主に以下のような目的で導入されています。

- 商談数の増加

- 商談の質向上

- リードタイムの短縮

- リード育成業務の自動化・コスト削減

- マーケティング戦略の最適化

KGI/KPIはこのような目的を達成するために、達成度合いを可視化するべく具体的な数値に落とし込んでいきます。

MAで設定する主なKGI

例えば以下のような数値の改善がKGIとされます。

- MAツールで得られた売上・売上比率

- MAツールで商談化した案件の受注率

- CAC(一顧客獲得にかかった営業・マーケティングのトータルコスト)

MAで設定する主なKPI

例えば以下のような数値の改善がKPIとされます。KGIを達成するために、MA(マーケティングオートメーション)を使ったマーケティング施策を実施することとなるでしょう。KPIは施策の数だけ設定していくこととなります。

- MAで創出した商談数・商談化率

- 創出した商談の案件化数・案件化率

- メールの配信数、開封率、CV率

MAツールの選び方とは?比較のポイント

MA(マーケティングオートメーション)は数多くあり、提供している会社によって機能や特徴が異なります。自社に合ったツールを選ぶためのコツを6つ紹介します。

自社の課題を解消するための機能が揃っている

MA(マーケティングオートメーション)は開発元によって、ユーザーに与えたい利益や重視している機能が異なります。

顧客管理やメルマガ配信など、ほぼすべてのツールに共通して搭載されている機能はあります。

基本機能以外は、自社のニーズと課題解決に欠かせない機能は何か、ツールの特徴は何かを比べましょう。

初心者でも見やすく、使いやすい

MA(マーケティングオートメーション)を初めて導入する、マーケティングの知識がまだ少ない、システム操作に自信がないなどの場合は、見やすさと使いやすさに定評があるツールを選ぶのがおすすめです。

初心者におすすめのツールの特徴には、以下のようなものがあります。

- 管理画面が見やすい

- 操作方法がシンプルでわかりやすい

- テンプレートが充実している

- サポート体制が充実している(海外製ツールの場合は、日本時間でトラブル対応が可能)など

忙しい業務の中、ツールの操作を覚えるのは大変な手間です。比較の際は、誰でも使いこなせるかを考えましょう。

セキュリティ対策や保証・サポートが充実している

ツール運用中、トラブルや疑問点が生じた時に役立つ保証やサポート機能は、重視しておくべきです。

MA(マーケティングオートメーション)には、顧客や自社の漏洩させてはいけない情報を、膨大に登録します。仮に、情報漏洩を起こせば、顧客からの信用を失ってしまいます。

ユーザーと自社を守るために、セキュリティ対策やサポート機能が充実しているものを選びましょう。

他サービス・システムと連携できる

CRMなどのツールと連携可能かを確認しましょう。見込み顧客を育成・契約に誘導するための支援ツールであるMAと、契約経験がある顧客をリピーターにするための支援ツールであるCRMは、どちらも欠かせないツールです。

ツール同士を連携させることで、マーケティングの質は高まります。自社がすでに運用している、またはこれから導入する予定のツールと共に運用できるかで、比較をしましょう。

モバイル媒体でも閲覧できる

ツールに集約したデータをモバイル媒体で閲覧できれば、見込み顧客との商談前に情報を確認する、新たに得た情報をすぐに更新することが可能です。

見込み顧客の詳細な情報の把握は、お互いの関係性を強めるために欠かせません。ツール比較の際は、どの媒体でツールを見られるか、デバイス用のアプリがあるかなどを確認しましょう。

費用対効果的に見合う金額か

MA(マーケティングオートメーション)の運用は、長期間のケースがほとんどです。

導入時の費用相場は5~20万円程度。海外製のツールや、大企業が導入する規模のツールだと、100万円もかかるものがあります。

運用中は継続的に費用がかかるため、費用対効果のいいツールの活用がおすすめです。

関連記事:最新のMAツール10選!ツールでできることや比較ポイント

BtoBマーケティングにおすすめなMAツール5選

BtoBのMA(マーケティングオートメーション)におすすめツールを5つご紹介します。

1.ferret MA

「ferret One for MA」は、株式会社ベーシックが提供するMAです。

BtoBマーケティングに特化している点が大きな特徴です。複雑で余分な機能は除外し、BtoB施策で確実に使う機能だけを搭載することで、誰でも簡単に使いこなせ、かつ成果につなげられる仕組みをツールにしました。

CMSとMAが一体型になっているため、Webサイトからリードを獲得し、獲得したリードの管理やメール配信を行うというリード獲得~育成のマーケティングの流れがスムーズに行えます。また、コンサルティングプランもあり、初めてマーケティングを行う場合もアドバイスが受けられるため安心です。

主な機能 | CMSと一体型(ウェブページ制作) メール作成・送信 ステップメール ユーザー行動l履歴 ホットリード お問い合わせ管理 |

他のシステムとの連携 | SalsforceやAccount Engagement、Marketo、Sansanなど |

チャネル対応 | メール・SMS・Web広告・LP |

サポート | テクニカルサポート、コンサルティングあり |

料金 | 初期費用 10万円~ 月額費用 8万円〜 ※プランにより異なります |

主な導入先 |

2.SATORI

SATORIは、日本製のマーケティングオートメーションツールで900社以上の導入実績があります。国内で開発されているため、サポート体制も充実しており迅速な対応が可能です。

Webサイトに計測タグを埋め込むだけで導入できるほか、データをシンプルなグラフで表示してくれるため初心者でも簡単に運用できるのが特徴です。

|

3.Salesforce Marketing Cloud Account Engagement

CRMで世界No.1シェアを誇るのがSalesforce Pardotです。特にSalesforceとの連携に親和性があり、併用することでマーケティング分析の効率化やメールの自動化などによる施策を立てやすくなります。

また、Sales Cloudとも連携して見込み顧客の創出から育成、営業までを包括的に管理できるのも特徴です。

主な機能 | メール作成・送信 ステップメール ユーザー行動l履歴 ホットリード お問い合わせ管理 |

他のシステムとの連携 | CRM・SFAとの連携が可能 |

チャネル対応 | メール・SMS・Web広告・プッシュ通知・LP |

サポート | 電話・メール・イベント・コミュニティ・学習パス |

料金 | 要問合わせ |

主な導入先 | RIZAPグループ株式会社 パーソルホールディングス株式会社 株式会社セブン&アイ・ホールディングス |

4.Marketo Engage(マルケト エンゲージ)

Marketo EngageはAdobeが提供しているマーケティングオートメーションツールです。BtoB BtoCのどちらにも対応でき、世界5000社以上が導入している実績があります。

リード情報のリスト化を自動化してリード育成の土台づくりを自動化してくれます。インサイドセールス部門などの他部門との連携も効率化でき、社内の各部門での情報共有が円滑に進められるでしょう。

主な機能 | リード育成 顧客リスト管理 パーソナライズ 営業との連携 マーケティング効果測定 インサイドセールス |

他のシステムとの連携 | CRMとの連携が可能 |

チャネル対応 | メール・SMS・Web広告 |

サポート | 無料と有料のサポート体制 |

料金 | 要見積もり |

主な導入先 | パソナ株式会社 パナソニック株式会社 富士フイルム株式会社 |

5.b→dash(ビーダッシュ)

幅広い業界業種で対応可能なのはb→dashです。

「データパレット」と呼ばれる独自のシステムでエンジニアがいなくてもデータ連携やデータの抽出ができるのが大きな特徴です。

メールだけでなくLINEやSMS、アプリのプッシュ通知など多様なチャネルにアプローチできるため、リード育成への貢献が期待できます。

主な機能 | データパレット データ統合 外部API連携 セグメント マーケティング分析 CRM・CMS |

他のシステムとの連携 | ー |

チャネル対応 | メール・SNS・広告 |

サポート | 運用サポートあり |

料金 | ライトプラン:50,000円/月 |

主な導入先 | 麒麟麦酒株式会社 UNDER ARMOUR GMOくまぽん株式会社 エン婚活エージェント株式会社 |

MAの導入事例【ferret Oneの場合】

ferret OneチームではどのようにMA(マーケティングオートメーション)を活用しているのか、事例としてご紹介します。

まず、現在ferret Oneチームで行っているMA(マーケティングオートメーション)活用法の一部をご紹介します。メール送信の自動化や提案チャンスの通知で、顧客とのつながりをより密にすることが可能です。

施策①:ホワイトペーパーをダウンロードした人にメールを自動配信

ホワイトペーパーをダウンロードする際にメールアドレスを入力していただいているので、啓蒙系のコンテンツを継続的にメールで配信しています。手作業で配信するのは手間がかかりますしミスやうっかり忘れの可能性もあるので、配信作業はMA(マーケティングオートメーション)で自動化しています。

どのホワイトペーパーをダウンロードしたユーザーにもほぼ同じ内容のメールを配信していますが、見込み度の高いホワイトペーパーをダウンロードしたユーザーのみ、次に必要となる情報を予想してシナリオを組み、最適化した内容を配信しています。こういった条件による分岐も可能です。

施策②:過去に問い合わせなどの接点のある人が特定ページを訪問したら通知

過去にMQL化(問い合わせ、資料請求、無料デモ希望)または商談化の段階まで進行したものの受注には至らなかった人が、後にferret Oneの重要ページ(料金ページ、問い合わせフォーム、資料請求フォーム、事例など)を訪問した際は、セールスチームに通知されるよう設定しています。

重要ページを閲覧しているということは、再びferret Oneに興味を持ってくれている可能性が高いです。通知がきたら架電してコンタクトを取り、もし電話がつながらなくてもメールを送り、ニーズが生まれたタイミングを逃さないようにしています。

施策③:失注した際には次の提案時期を入力しておき、その時期に通知

商談が成立せず失注した際、再度提案ができそうならば次の提案時期を決めてMA(マーケティングオートメーション)に入力。そして、その時期がきたら通知されるよう設定しています。

こういったスケジュールを手動で管理していると忘れてしまったり見落としたりが発生しますが、通知がくるようにすれば間違いなく再提案ができます。また、スケジューラーなどのツールを使うよりも顧客情報や前回提案情報へのアクセスがスムーズです。

MAでのferret Oneチームの失敗談

こうしたMA(マーケティングオートメーション)の活用法が現在の形に落ち着くまでは、実は多くの失敗や試行錯誤の繰り返しでした。中でも多くの人がつまづきやすいと思われる失敗談を「こうすればよかった」という反省とともにご紹介します。

実施施策:ランク付けの手法のひとつ「スコアリングモデル」

冒頭で説明した通り、MA(マーケティングオートメーション)ではリードクオリフィケーション(見込み顧客の選別、ランク付け)を自動化し、有望な見込み顧客を自動抽出できます。選別やランク付けのために用いられる手法のひとつが「スコアリング」です。

スコアリングでは「料金ページを閲覧したら10点、事例ページならば5点」「フォームから問い合わせをしたら50点」「一定の役職以上ならば加点」と行動や属性ごとに点数を決め、その積み重ねで見込み顧客をランク付けします。点数の集計はMA(マーケティングオートメーション)が自動で行ってくれますが、どの行動を何点にするかの配点は人間が決めて設定しなければなりません。

この際、たくさんの加点要素を用意すればするほどスコアリングが上手くいくかというと、必ずしもそうではありません。仕組みが複雑になればなるほど、その配点が正しいかどうかの検証が難しくなるからです。

失敗した点:スコアを細く設定しすぎることの落とし穴

これは実際の失敗談ですが、私たちはMA(マーケティングオートメーション)導入のタイミングで仮説を立て、もろもろのスコアを定めました。そこから実際に運用し、その後の案件化率、受注率を鑑みて修正が必要だと判断。しかしながら、スコアリングの仕組みが複雑すぎて各要素とスコアの検証のために、膨大なデータ分析をしなければならないという状況になってしまいました。各要素の重み付けをしっかりやろうという意識が強すぎて、「設定した配点を振り返って評価し、改善・改修を行っていく必要がある」という視点が抜け落ちていたのです。

MA(マーケティングオートメーション)導入時にいきなり複雑なスコアリング設定をするのではなく、まずは評価や検証がしやすい範囲で設定し、徐々に改善しながら細かく設定していくようにしたほうが、結果的に有効なスコアリングができるようになると感じました。また、次に記載するトリガーモデルの導入も検討することをおすすめします。

改善のすすめ:スコアリングモデルとトリガーモデル、適切なものを選択すべき

MA(マーケティングオートメーション)がアクション(メール配信、セールスへの通知など)を起こすための条件には「スコアリングモデル」と「トリガーモデル」があります。

■スコアリングモデルとは

トラッキングできる行動や属性に細かくスコアを付けて積み上げていき、一定スコアを超えたらアクションを起こす仕組みです。

たとえば、有望な見込み顧客(ホットリード)をスコアリングモデルで自動抽出する場合、「スコアが一定値を超えたら有望と判断してホットリードのリストに入れる」といった設定をします。

スコアリングモデルは細かく条件を設定できるため、より細かな行動を元にリードの見込み度合いを判断できます。また、スコアの設定方法によっては、顧客行動によってニーズや課題感の強さまで判断できるかもしれません。しかし、そのぶん仕組みは複雑で、適切なスコア設定をするには膨大なデータの蓄積が必要です。前項でも書きましたが、検証の手間やコストも多くかかります。

■トリガーモデルとは

何かアクション(動作)があった場合に、感知してアクションを起こす仕組みです。

たとえば、有望な見込み顧客(ホットリード)を自動抽出する場合、トリガーモデルならば「特定のページ(料金ページや規約ページなど)を閲覧したらホットリードのリストに入れる」という風になります。

複雑な設定が必要なスコアリングモデルに比べて、トリガーモデルはシンプルです。シンプルな条件設定しかできませんが、その分不適切な部分がすぐわかるので検証・改善しやすいという利点があります。PDCAを早いスパンで回せるということです。どちらが良い/悪いというものではなく、それぞれ良い点/悪い点があります。

MA(マーケティングオートメーション)を利用する際には、どちらのモデルが適しているかを判断して条件を設定していかなくてはいけません。社内にデータサイエンティストのようなデータ分析が得意な人材がいる場合を除き、初めてのMA(マーケティングオートメーション)導入であればまずトリガーモデルでの運用から始めてみるとよいと思います。

MAを学べるおすすめ本3選

MA(マーケティングオートメーション)について、より詳しい知識を得たい人に向けて、詳しく学べる本を3冊紹介します。

初心者マーケターにおすすめの入門書「マーケティングオートメーション導入の教科書」

出典:Amazon.co.jp

MA(マーケティングオートメーション)とはどのようなツールか、導入までの過程や必要な準備について、具体的な運用についてなど、マーケティングに挑戦する人向けの情報が網羅的に紹介された内容です。

筆者は、プロマーケターとして活躍している長谷川健人 氏と他4名。プロの視点から、実務面に役立つ情報やノウハウ、具体的な施策例を紹介しています。

BtoBとBtoCそれぞれの視点からマーケティングを学べる一冊のため、マーケティングについて基礎から知りたい人や、BtoBとBtoCの違いを把握しつつ理解を深めたい人におすすめです。

BtoB企業におすすめ「マーケティングオートメーション入門」

出典:Amazon.co.jp

著者は、日本有数のマーケティング企業である株式会社電通デジタル。

幅広いジャンルで支援活動を経験している会社が提供する情報とMA(マーケティングオートメーション)の活用法は、全てのビジネスパーソンにとって有益なものです。

MA(マーケティングオートメーション)の基本を学びつつ、会社で運用するための実践的な活用方法が述べられた1冊です。

「BtoBのためのマーケティングオートメーション 正しい選び方・使い方」

出典:Amazon.co.jp

様々なMA(マーケティングオートメーション)のツールベンダーに取材して、各商品の特徴や強みを解説した本書。BtoBマーケティングの第一人者である、庭山一郎 氏が執筆しました。

特徴的なのは、MA(マーケティングオートメーション)を導入した企業の実例が豊富に掲載されている点です。自社で運用開始した時のイメージを掴みやすいメリットがあります。

MA(マーケティングオートメーション)運用で理解すべき考え方が書かれた1冊です。

MAを有効活用して自社の課題解決を図ろう

ハウスリードが多すぎて人力ではアプローチしきれない、今よりももっと効率的にナーチャリングをしたいという場合は、MAを活用して一部業務を自動化しましょう。

役職ごとのメルマガリストを作成したり、アポにつながりそうなタイミングを発見したり、今よりも的確かつ効率的な営業活動ができるはずです。

MAを導入したものの、「使いこなせない」「コストが見合わない」とお悩みではありませんか?

操作の難しさや属人化、リード数に応じた従量課金が負担となり、思うように活用が進まない企業は少なくありません。事実、「ferret MA」利用者の約6割が他社からの乗り換えです。

属人化させない直感的な操作性と、リード増でもコストが跳ね上がらない安心の価格体系。さらにはSFA連携も標準装備した「BtoBに本当に必要な形」が、多くの企業に選ばれる理由です。

「本当に使いこなせるMA」をお探しの方は、ぜひご検討ください。