スコアリングとは?うまくいかない理由とシンプルに成果を出す方法を解説

「どの見込み顧客に、今すぐ営業すべきか」その判断、感覚だけに頼っていませんか?

営業活動の精度と効率を上げるうえで、顧客の温度感を数値で可視化したのが「スコアリング」です。

しかしながら、実際にスコアリングを導入しても「点数のつけ方がわからない」「運用が続かない」と壁にぶつかる企業も少なくありません。

特にBtoBにおいては検討期間が長く、スコアの精度を保ち続けるのは容易ではないのです。

本記事では、スコアリングの基本からよくある失敗と対策、さらには「点数化よりも簡単で成果につながる代替手段」まで丁寧に解説します。

「スコアリングに興味はあるけど、自社に合うか不安…」「今の運用方法に限界を感じている」という方こそ、お目通しいただきたい内容です。

■ 「MAは難しい」という常識を変える。コストも機能も「ちょうどよい」が強みです。

>ferret Oneサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

■あわせてよく読まれている資料:BtoBならではの活用方法を知りたい方へ

マーケティングオートメーションツール導入・活用ガイド

目次[非表示]

スコアリングとは

スコアリングの概要や活用するべきタイミングについて解説します。

スコアリングの概要や活用するべきタイミングについて解説します。

「スコアリング」とは

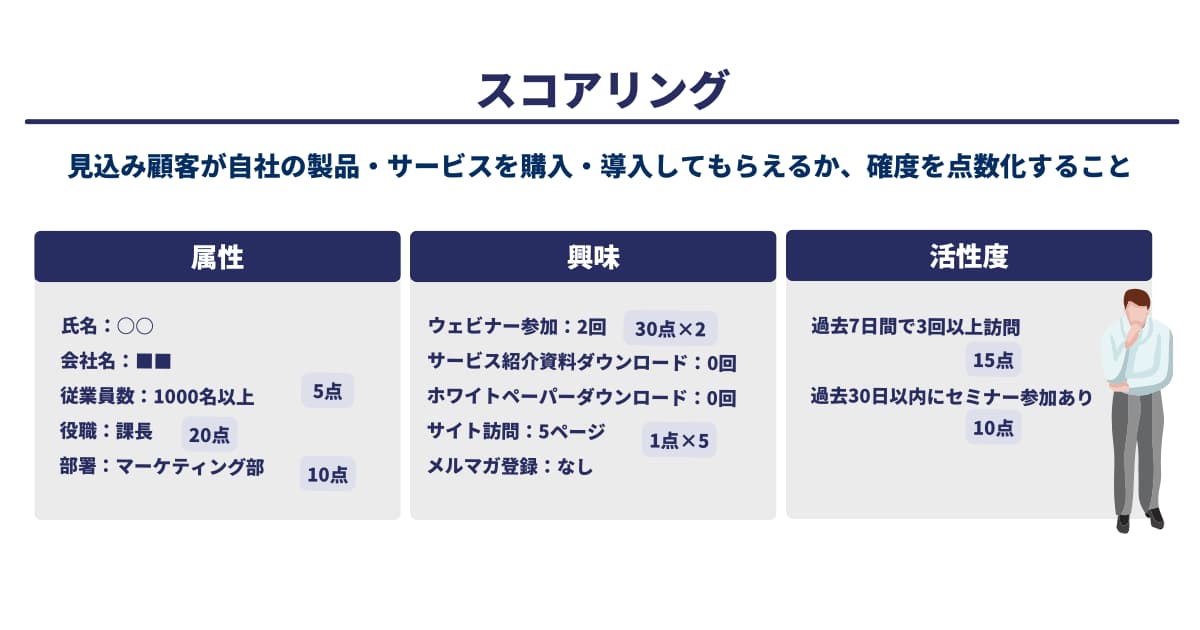

スコアリングとは、見込み顧客が自社の製品・サービスを購入・導入してもらえるか、確度を点数化することです。見込み顧客のアプローチを通じて製品・サービスの成約へとつなげる営業活動において、アプローチの方法や頻度を決める指標としてスコアリングが用いられています。

そもそもスコアリングは、英語で「得点」や「採点」を意味します。営業活動に限らず、金融・医療・スポーツなどさまざまな分野で使われる言葉ですが、マーケティング・営業の現場ではこのような意味合いで使われます。

▼関連記事

→ホットリードとは?獲得する方法とおすすめツール3選

BtoBマーケティングの流れからみる実施タイミング

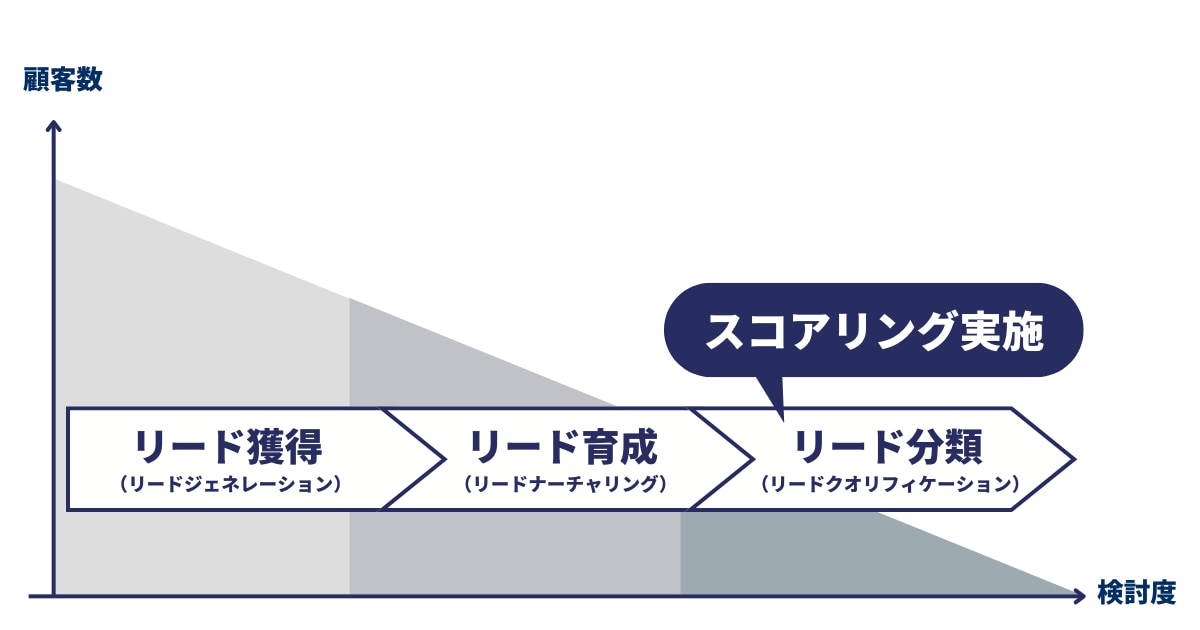

BtoBマーケティングは、リードジェネレーション(リード獲得)、リードナーチャリング(リード育成)、リードクオリフィケーション(リード分類)の3つの流れで行います。

見込み顧客と最初に接触してから、定期的な情報提供で自社の商品・サービスへの検討度を高め、検討度が高まって購入可能性が高まったタイミングでクロージングしていきます。

スコアリングは主にリードクオリフィケーションで行います。アプローチするリードを抽出するための基準を作るのです。

▼マーケティングの流れや基礎知識はこちらの記事を参考にしてみてください

→BtoBマーケティングとは?マーケターが教えるBtoCとの違いと成功事例

スコアリングを導入する目的

営業活動を進める上で、なぜスコアリングを導入するのでしょうか。3つの主な理由を解説します。

- 営業の効率向上

- 検討度に応じた顧客へのアプローチができる

- 人材不足の解消

営業の効率向上

営業担当は非常に多くの見込み顧客を抱えています。成果につなげるためには適切なタイミングでの営業活動が重要です。しかし、見込み顧客が増えすぎると難しくなるでしょう。

スコアリングを導入すると、見込み顧客を購買の可能性に応じて点数化できます。点数の高い顧客から順にアプローチすることで、効率的に商談を作り出すことができます。

検討度に応じた顧客へのアプローチができる

スコアリングによって、購買の可能性の高い顧客、まだニーズが顕在化していない顧客が区別できるようになります。

例えば、購入の可能性の高い顧客へは商品の売り込みが効果的ですが、ニーズが低い層にすぐに購買を勧めるとかえって拒否反応を生み、逆効果になってしまいます。まずは、情報収集段階の顧客が欲しているお役立ち情報などを伝え、興味を高めることが大切です。

このように、各検討段階の顧客ならではのアプローチを考えておくことで、購買の可能性が高い顧客へと転換させる確率を上げられるようになります。

人材不足の解消

労働人口の減少により、人材不足に陥っている企業が増加しています。

たとえ新たな人材を確保し営業担当が増やせたとしても、ノウハウを覚え、契約につながる可能性の高い顧客を見極められるようになるには時間がかかってしまいます。

スコアリングがあれば、購買の可能性に応じて顧客を点数化できます。点数順に並べることで、優先してアプローチすべき顧客を視覚的に理解できるため、経験が多くない営業担当でも迷うことなく優先順位を決められるようになります。。

スコアリングの評価軸

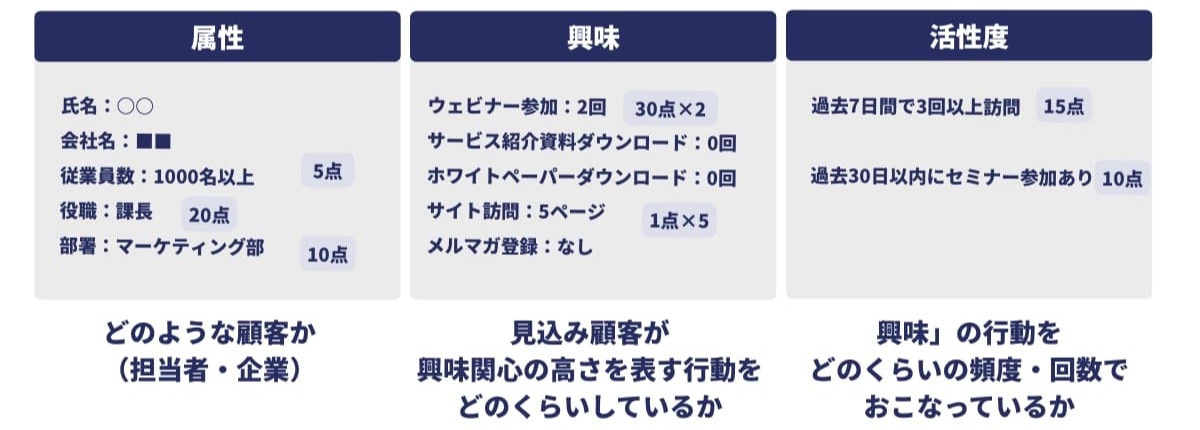

スコアリングでは「属性」✕「興味)」✕「活性度」の3つの観点から、求めるリードを探す設定を施していきます。

- 属性:どのような顧客か(担当者・企業)

- 興味:見込み顧客が興味関心の高さを表す行動をどのくらいしているか

- 活性度:「興味」の行動をどのくらいの頻度・回数でおこなっているか

各評価軸について、スコアリングで点数化すべき項目について、ご紹介します。

属性に関するスコアリング項目

BtoB事業の場合、企業相手に推進するビジネスなので、企業情報や役職もスコアリングの項目となります。また、顧客企業の担当者・決裁者によっても属性が変わるため、「企業」と「人」の軸を意識してスコアリングを進めるのがおすすめです。

ペルソナに近い見込み顧客であるほど、高得点になるように設定しましょう。

企業規模

企業の規模は、属性に関するスコアリングの主要な項目です。具体的には下記のような内容が挙げられます。

- 資本金

- 従業員数

- 業績 など

例えば、大手企業を相手どる事業戦略であれば、企業規模が大きければ大きいほどスコアを加算していきましょう。

意思決定がスムーズな中小企業にアプローチする方針であれば、理想の顧客企業像をイメージして、適切な規模感に近い企業のスコアを高くするよう設定します。

担当者の役職

自社の営業に対する担当窓口がどういう役職なのかは、営業の成約率や成約への難易度に直結します。

決裁権をもつ役職者・経営者が窓口担当として対応する企業は、決裁スピードが早く、案件をスムーズに進められるメリットがあります。決裁の権限を持っている経営者・幹部クラスを高得点に設定しましょう。

企業の所在地、活動地区

提供するサービス内容によっては、顧客企業の立地や地区、活動拠点が成約率に影響します。たとえば製造業であれば、工場の立地条件によって資材・製品運搬のスムーズさや納品期日が変わるため、事前に確認が必要です。

顧客像を明確にイメージし、都心と地方でどちらが顧客企業像に近いのか、見極めましょう。

■ 属性に関するスコアリング項目の例

項目 |

条件例 |

スコア |

従業員規模 |

100人以上 |

+10 |

役職 |

マーケティング責任者・部長以上 |

+15 |

業種 |

ターゲット業種(例:IT、製造など) |

+10 |

メールドメインが法人ドメイン |

フリーメールでない |

+5 |

所在地 |

東京都 |

+5 |

興味に関するスコアリング項目

興味・関心を持っているかどうかは、どのような行動をとるかで判断できます。

顧客企業の担当者がどういう行動をとるのか、得点化することで、より確度の高い見込み顧客へと絞り込んでいきましょう。

自社への関心度合いが高い行動

顧客企業担当者の行動から自社製品・サービスへの関心の高さを測ることが可能です。具体的には下記の行動が挙げられます。

- 自社サイト、または製品・サービスページの閲覧

- 問い合わせ数、資料請求数

- セミナーでの名刺交換数 など

理想とする顧客企業像を具体的にイメージし、製品・サービスの成約につながる行動にどのようなものがあるか、検討して設定しましょう。

■ 興味に関するスコアリング項目の例

行動内容 |

スコア |

ホワイトペーパー資料をダウンロード |

+10 |

サービスページを3ページ以上閲覧 |

+10 |

価格ページを閲覧 |

+20 |

メールのリンクをクリック |

+5 |

活性度に関するスコアリング項目

「興味」に該当する行動を、どのくらいしているのか、していないのかを評価します。

最新の行動時期や頻度

行動の種類に加えて、行動を起こしたタイミング・時期は、得点化すべき重要な要素です。

たとえば、自社サイトを頻繁に閲覧しているユーザーは、自社の製品・サービスに興味・関心が高い層だと判断できます。逆に、資料請求のあった顧客企業が請求から1ヶ月以上経っても音沙汰ない場合は、自社の製品・サービスに興味・関心が薄れているリスクが考えられるでしょう。

行動時期・頻度で加算するのに加えて、「最後に自社と接点があってから〇日以上経過している時点でマイナス〇点」というように、減算するスコアリング設定をしておくのがおすすめです。

■ 活性度に関するスコアリング項目の例

項目 |

条件例 |

スコア |

Webサイト訪問頻度 |

過去7日間で3回以上訪問 |

+15点 +5点 −10点 |

メール開封・クリック率 |

過去30日間で3回以上開封/クリック 過去30日間でメールを1通も開封していない |

+10点 −5点 |

資料ダウンロード |

同一資料を複数回ダウンロード 最終ダウンロードから60日以上経過 |

+5点 −5点 |

セミナーやウェビナーの参加有無 |

過去30日以内にセミナー参加あり 登録はしたが未参加(キャンセルや当日欠席など) |

+10点 −5点 |

フォーム送信後のアクション |

問い合わせや資料請求後にサイト再訪あり フォーム送信後に一切のアクションなし(30日間) |

+10点 −10点 |

見込み顧客の行動で具体的にスコアがどう推移するのか、イメージがつかないという方も多いのではないでしょうか?実際にまとめてみました。

日付 |

活性度スコア変動要因 |

スコア |

7/1 |

資料DL+Web訪問(3回) |

|

7/10 |

メール開封なし+Web訪問なし(7日間) |

−5点 |

7/20 |

Web訪問・開封ともになし(追加10日) |

−10点 |

7/24 |

スコア合計:15点(再ナーチャリング検討ライン) |

— |

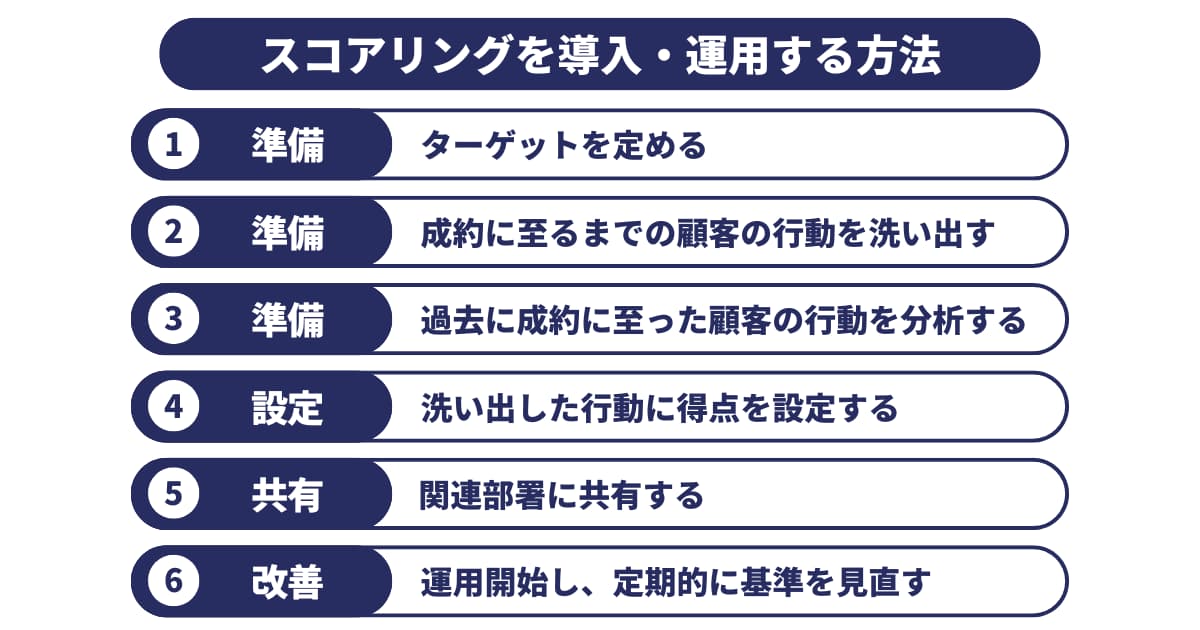

スコアリングを導入・運用する方法

スコアリングを導入し、運用していくための方法を、6つの手順にわけてご紹介します。

- ターゲットを定める

- 成約に至るまでの顧客の行動を洗い出す

- 過去に成約に至った顧客の行動を分析する

- 洗い出した行動に得点を設定する

- スコアリング基準や運用方法を関連部署に共有する

- 運用開始し、定期的に基準を見直す

①ターゲットを定める

自社がターゲットにしている顧客を、可能な限り具体的に挙げます。顧客がどういった課題を抱えているのか、年齢・性別・職業などのペルソナまで設定することで、スコアリングの精度が上げられます。

▼ペルソナ設定の方法をまとめた資料をご用意しています。下記ページよりダウンロードしてご活用ください。

→Webの戦略設計に欠かせない! BtoB事業のためのペルソナ設定ガイド

②成約に至るまでの顧客の行動を洗い出す

過去の受注企業などのデータを参考にし、購買に至るまでの行動を洗い出しましょう。購買までの行動を可視化することをカスタマージャーニーマップと呼びます。

たとえば複数の商品の比較や、レビューの確認などが挙げられます。カスタマージャーニーマップを作成する時、購買の決定権を持つ役職なども考慮しましょう。具体的には、最終決定を課長が行う、といった内容です。

▼カスタマージャーニーマップについては、下記の記事もぜひ参考にしてみてください。

→カスタマージャーニーマップの作り方とは?弊社の作成手順を解説

③過去に成約に至った顧客の行動を分析する

洗い出した行動がどれだけ実行されているか、成約に影響を与えているか、分析し確認します。

過去に成約に至った顧客の行動と同じように行動する見込み顧客は、確度の高い顧客といえます。スコアリングの基準値になるので、具体的に分析しましょう。

例:

- 定期的にオウンドメディアを訪れて記事を読んでいる

- 記事を読んだ後ホワイトペーパーをダウンロードしている

- 資料ダウンロード前、1週間何度かサービスサイト、とくに料金ページを見ている

- 商談化までに、ウェビナーに複数回参加している

④洗い出した行動に得点を設定する

成約にいたるまでの行動と、過去の顧客分析結果を照らし合わせ、成約につながる可能性が高い行動から、高得点に設定しましょう。

基本的に役職・業種などの「属性」・商品の比較などの「興味」という2つの評価軸は加点式で、ターゲット・ペルソナに近い見込み顧客が高得点になるように設定します。

「活性度」については、時間軸によっては検討度が下がることも意識して加点・減点の両方の目線を取り入れるようにしましょう。

「属性」「興味」「活性度」について一定以上の点数に達した見込み顧客は、優先的にアプローチすべき顧客として、絞り込み集中的に営業活動をかけます。

⑤スコアリング基準や運用方法を関連部署に共有する

スコアリングで設定する得点の基準や運用については、チーム内の関連部署にきちんと共有する必要があります。運用をスムーズに進められるほか、客観的な視点でチェックをもらい、改善点に気づきやすくなるメリットがあります。

運用方法は、設定した得点の基準に沿って、「いつ・誰が・どのタイミングで顧客を得点化するか」「得点化の情報をいつ・誰が・営業部門に共有するか」まで決めておくとよいでしょう。

⑥運用開始し、定期的に基準を見直す

変化が激しい市場環境において、顧客企業の価値観・行動は常に変容します。

そのため、一度設定したスコアリングをずっと使い続けると、現状に則さないスコアリングになりかねません。

設定したスコアリングの基準が正しく機能しているか、定期的に確認の場を設けるのがおすすめ。営業の現場にヒアリングし、2~3ヶ月に一度は関連部門で集まって現状を把握するなど、自社に合う運用方法を検討してください。

スコアリング運用のコツ【精度を上げるためには?】

スコアリングの精度を上げるために、特に注意すべき点があります。

以下の2つを押さえておきましょう。

- 実践前にテストする

- 定期的にチェックする

実践前にテストする

得点の設定が終わったのちに、既存の顧客情報を使いスコアリングのテストをしましょう。実際の顧客情報を使用することで、正確に精度の確認を行えます。何度もテストを行い、点数の付け方など微修正を繰り返しましょう。

定期的にチェックする

テストが終わり、実際にスコアリングを実施するフェーズになっても、定期的に見直しを行いましょう。

最適な点数の付け方はその時々で変わるため、精度を維持するためにはチェックが大切です。課題が見つかれば微修正を繰り返し、ブラッシュアップしていきましょう。

スコアリング運用のよくある失敗と対策

スコアリング運用は難易度が高く、失敗してしまいがちです。あらかじめ失敗例を学び、対策しておくようにしましょう。

- あらゆる行動に点数をつけてしまう

- スコアリングを過信してしまう

あらゆる行動に点数をつけてしまう

よくある失敗:

すべての行動に対してスコアを付けた結果、対象が膨大になり、営業がフォローしきれなくなった。

【対策】スコアリングする対象を絞り込む

メールの開封を行ったり、自社のWebサイトを訪れた見込み顧客すべてをスコアリングすると、膨大な数になってしまいます。

見込みがある顧客を洗い出すため、「資料請求を行った」「セミナーに参加した」など、CVにつながる行動に絞ってスコアリング対象を選定することが重要です。

また、営業リソースと連携して、現実的に対応可能な件数に制限することも忘れずにしましょう。

スコアリングを過信してしまう

よくある失敗:

スコアが高い=受注確度が高いと判断し、個別の商談状況や行動履歴を確認せずにアプローチした結果、期待外れの反応だった。

【対策】スコアリングを過信しない。複数の判断材料を組み合わせる

スコアはあくまで顧客の一部の行動に基づく数値です。たとえば、資料を何度もダウンロードしているからといって、すぐに導入を検討しているとは限りません。

スコアはあくまで「目安」として活用し、以下のような複合的な判断材料と組み合わせることが重要です。

- Webサイトでの閲覧ページの傾向(例:価格ページを見ているか)

- 過去の商談履歴や問い合わせ内容

- 営業担当のヒアリング情報

これにより、スコアに左右されず本質的な顧客理解に基づいたアプローチが可能になります。

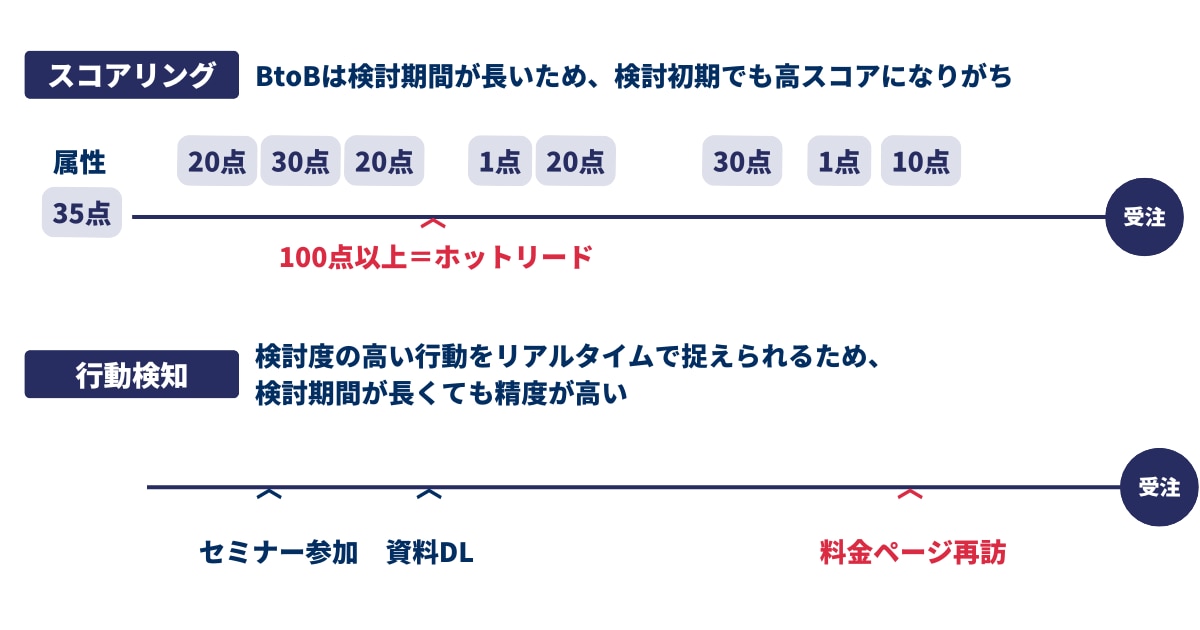

なぜスコアリングはBtoBに向いていないといわれるのか?

BtoBは検討度が長く、一定スコアが積み重なったとしても検討フェーズが進んでいないことも。

また、会社の方針変更で急に検討フェーズが進むこともあるため、機会損失もありうるのです。

BtoBでは、特定のアクションを見逃さないことの方が効果的

そのため、近年のBtoBマーケティングでは、細かくスコアリングするよりも、特定のトリガーとなるアクションを設計して、そのアクションをした人にアプローチをしていく方が効果的と言われています。検討度の高まったことが分かる行動をを見逃さないようにするということです。

こうした機能は「行動検知」といわれます。

当社のBtoB向けMAツール「ferret One」でも行動検知を採用しています。「スコアリング」をもっとシンプルに行いたい方や、BtoB企業の方はぜひお試しください。

>ferret Oneサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

スコアリングのためのMAツールの選び方

一日中PCに張り付いて、ひとりひとりの顧客の行動を確認して点数を付けていくのはほぼ不可能。

スコアリングはMAツール(マーケティングオートメーションツール)で行うのが一般的です。

MAツールとは

MAツールとは、顧客情報の管理、メールの配信、スコアリング等の機能があり、マーケティングを自動化してくれるツールです。

▼MA(マーケティングオートメーション)について、こちらで詳しく解説しています

→MA(マーケティングオートメーション)とは?ツールを比較してわかりやすく解説

スコアリングのためのMAツールの選び方

いくら多機能なものであっても、使いこなせなければ意味がありません。自分にとって使いやすく、合っていると感じられるツールを選びましょう。

ただ、「スコアリング」の機能は点数のつけ方や管理が難しく上級者向けの機能であることは念頭に置いておきましょう。受注までの顧客の行動等のデータを分析し、検討度の高い行動・属性の比重を割り出し、かつそれをMAツール設定に落とし込んでいく技術が求められます。

MAツールを選ぶ際には、スコアリングができるかという機能だけでなく、使いやすさを加味して担当者が扱えるツールか、またスコアリングによるリード抽出を運用していける体制があるか、を必ず加味しましょう。

▼MAツールの選び方について、こちらで詳しく解説しています。

→最新のMAツール10選!ツールでできることや比較ポイント

スコアリングが難しいなら「行動検知」のあるMAを導入するのがおすすめ

「どのような属性の人が、どのような行動をしたのか」を抽出したいのであればスコアリングのように点数化をしなくても、「行動検知」「ホットリード抽出」のような機能でも狙った検討度のリードを抽出できます。

スコアリングの運用が難しい場合は、そのような機能を搭載した使いやすいMAツールを選ぶといいでしょう。

スコアリングに悩んでいる・やりたい方におすすめのMAツール

スコアリングは使いこなすのが難しく、高機能といわれます。

そこで、スコアリングの活用に悩んでいる方と、どんどんスコアリングをやっていきたい方それぞれにおすすめのMAツールをピックアップしました。

自社にあったツールを選ぶ参考にしてみてください。

- スコアリングの代わりに行動検知で成果を出せる「ferret One for MA」

- 細かくスコアリング設計がしたいBtoB向け「Account Engagement」

- パーソナライゼーションに特化!BtoCにおすすめ「Adobe Marketo Engage」

スコアリングの代わりに行動検知で成果を出せる「ferret One for MA」

ferret One for MAはシンプルかつ効果的にナーチャリング施策を回せるように工夫されたMAツールです。

スコアリングの代わりに行動検知機能・シナリオの代わりにステップメール機能・セグメントの代わりはラベル機能を使うことで、同様の成果をよりシンプル・簡単に出すことができるようになっています。

今よりも効率的に、でも成果は高めたいという企業におすすめのMAツールです。

公式サイト:https://ferret-one.com/tools/ma

細かくスコアリング設計がしたいBtoB向け「Account Engagement」

Salesforceユーザーにとって定番のMAツール「Account Engagement(旧Pardot)」は、高い機能性とSalesforceとのスムーズなデータ連携が特長です。

とくにスコアリング機能が充実しており、「資料ダウンロード」や「メールクリック」など、行動ごとに細かく点数を設定できます。初期設定のルールも用意されているため、はじめての導入でもスムーズに運用を始められます。

自社に合わせたスコア設計がしやすく、リードの見込み度を定量的に把握したいBtoB企業におすすめです。

公式サイト:https://www.salesforce.com/jp/marketing/b2b-automation/

関連記事:Pardot(パードット)の特徴と機能とは? Salesforceと連携させて活用しよう

パーソナライゼーションに特化!BtoCにおすすめ「Adobe Marketo Engage」

Adobe Marketo Engageは、パーソナライズされた得意とするMAツールです。

蓄積された行動データをもとにスコアリングを行い、スコアに応じて顧客を自動でセグメント。メール配信やコンテンツ出し分けなどの施策で、一人ひとりの興味・関心に最適化されたアプローチが可能です。

スコアリングに基づき、精度の高いパーソナライズ施策を実現したい企業におすすめのMAツールです。

公式サイト:https://business.adobe.com/jp/products/marketo.html

関連記事:Marketo(マルケト)の特徴とは? ほかのMAツールとの違い

スコアリングは便利、でも「運用のしやすさ」が成果の鍵

スコアリングは、見込み顧客の特徴や行動を点数化し、アプローチの優先順位を見極める便利な仕組みです。

ただし、導入してみると「設定が複雑で使いこなせない」「MAは導入したけれど運用が止まってしまった」という声も少なくありません。

とくにBtoBマーケティングでは、検討期間の長さや意思決定プロセスの複雑さから、スコアの精度を保ち続けるのは容易ではなく、理屈は分かっても、実運用が難しい──そんなスコアリングの壁に多くの方が直面しています。

そこで私たちferret Oneでは、スコアリングに代わって行動検知によるアプローチをご提案しています。

特定の行動(例:価格ページの閲覧、資料ダウンロードなど)をトリガーに、営業やナーチャリングのきっかけを作る仕組みです。面倒な点数設計やシナリオ設定をせずに、成果につながるリードを抽出できるのが特長です。

「高機能すぎず、シンプルで成果の出せるMAが欲しい」

そんな方に、ferret One for MAはおすすめです。ぜひお試しください。

>ferret Oneサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら