MA・SFA・CRMの違いとは?各ツールの特徴と連携するメリット

MA・SFA・CRMといったマーケティングツールがあることは知っていても、それぞれの違いや活用方法まではしっかり理解できていない…という方も多いのではないでしょうか。

実はこの3つのツールを連携させれば、マーケティングや営業活動における生産性の向上や企業のDX促進が期待できます。

MA・SFA・CRMのそれぞれの違いや活用方法、3つのツールを連携させるメリットについて説明します。

■いまのMA、「使いこなせない」「コストが見合わない」とお悩みではありませんか?

>ferret MAサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

目次[非表示]

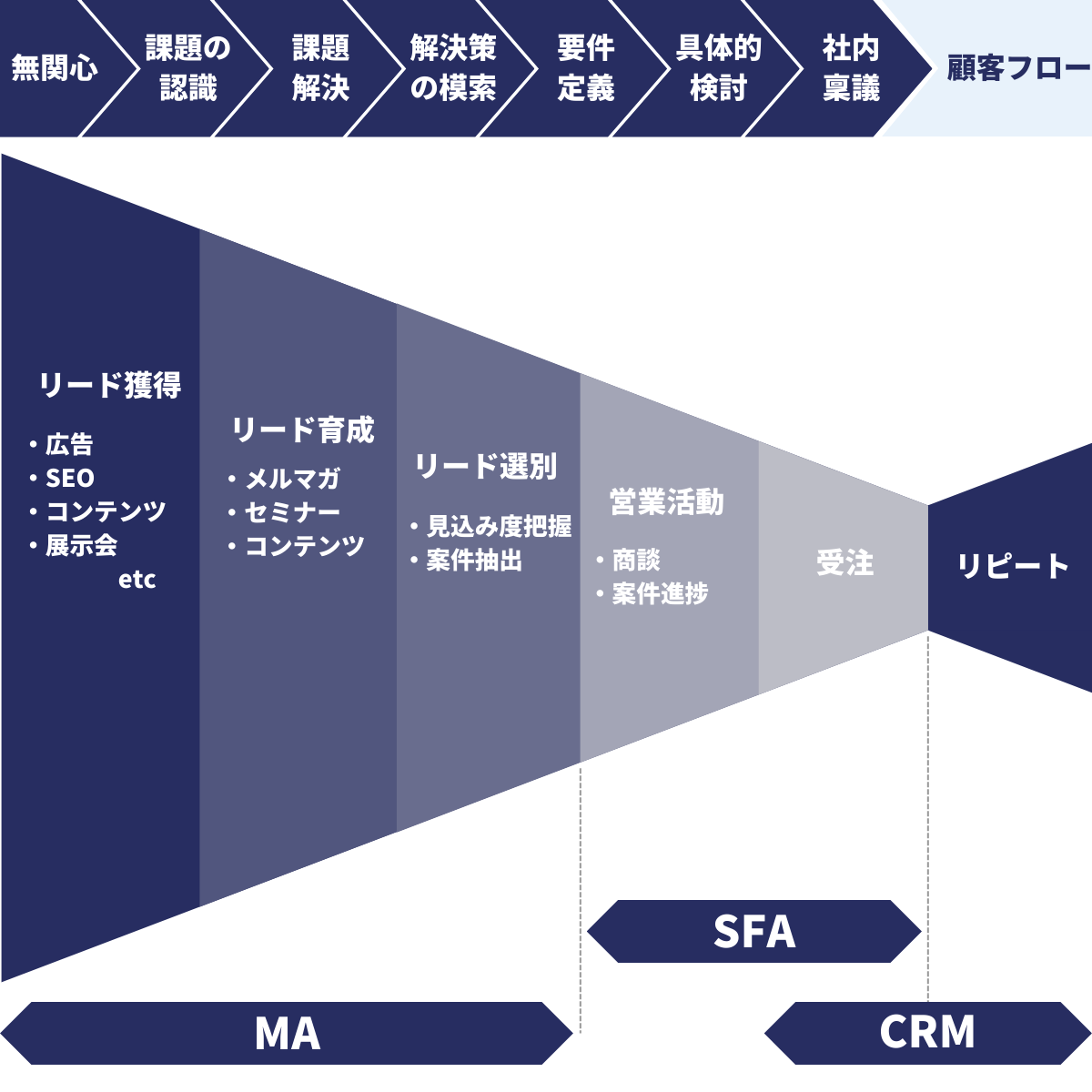

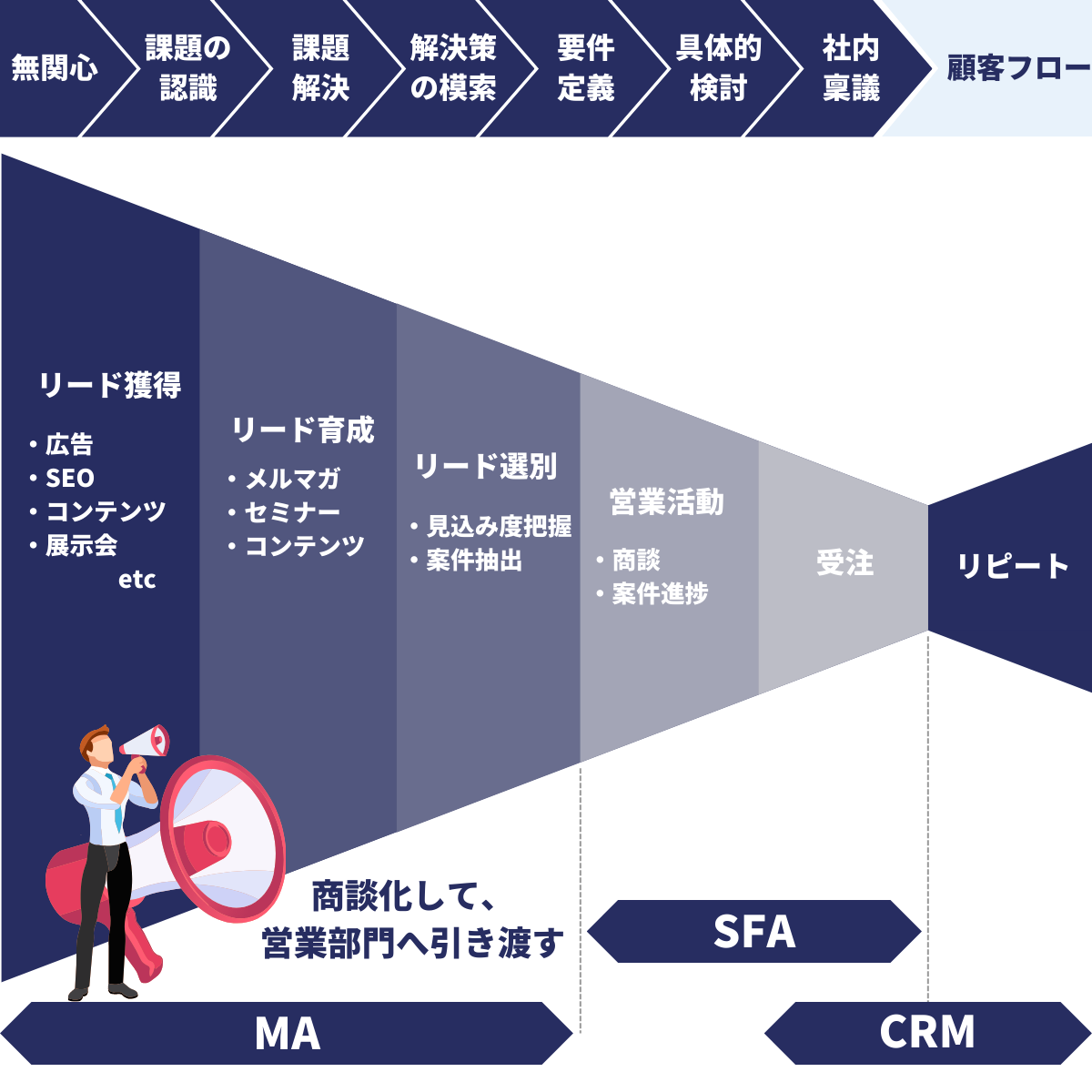

MA・SFA・CRMの関係性

MA・SFA・CRMについて、顧客の検討度合いと活用シーン別にそれぞれどのツールが活用できるかをまとめると下記のような図になります。

特にBtoBは商品・サービスの購入・成約までの検討期間が長いため、顧客の検討度合いに応じて適切な情報提供や提案を行うナーチャリングが重要です。各ツールを連携することで顧客、商談ごとに今どのような状況なのかを可視化でき、効率的にマーケティングを行うことができます。

次章からは、MA・SFA・CRMそれぞれの概要を解説し、さらに各ツールの連携方法まで詳しく解説していきます。

MAとは?見込み顧客の商談化を担う

まずはMA(マーケティング・オートメーション)について説明します。

MAの特徴と役割とは?

MA(マーケティング・オートメーション)とは、見込み顧客の獲得から商談までの行程を自動化し、商談可能な顧客を効率的に獲得するためのツールです。潜在顧客のリーチの獲得や、見込み顧客を育成し「商談可能な顧客」にすることがMAの重要な役割です。

たとえば、セミナーや展示会で名刺交換をした担当者とすぐに取引になることは、ほぼありません。商談につなげるために、さまざまなアプローチで関係を保つ必要があります。とはいえ、営業担当者が膨大な数のアプローチをこなすことは効率がよいとは言えません。

MAツールを使えば、「属性」「メールの開封率」「Webサイトの閲覧履歴やページごとのアクセス履歴」などの見込み顧客のアクションデータを管理できます。MAツールが集まったデータをもとに商談可能な顧客を可視化してくれるのです。

「商談可能」とされた見込み客は、営業部門へと引き渡され、SFAの領域に入ります。人の手で行えば多くの手間や時間を要する工程を自動化し、商談可能な顧客を最大限に獲得できることが、MAの特徴です。

MAは見込み顧客の獲得から営業部門へ引き渡すまで

MAは見込み顧客の獲得や教育に大切な役割を担います。特に「見込み顧客の数が少ないため、商談の数を増やせずにいる」といった場面に有効です。

MAを活用すれば、確度の高い見込み顧客リストを営業部門へ引き渡し、SFAの領域に入る流れを作れます。

関連記事:【2025年最新】MAツール比較10選!運用タイプ別にわかる診断チャート付き

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)とは?ツールを比較してわかりやすく解説

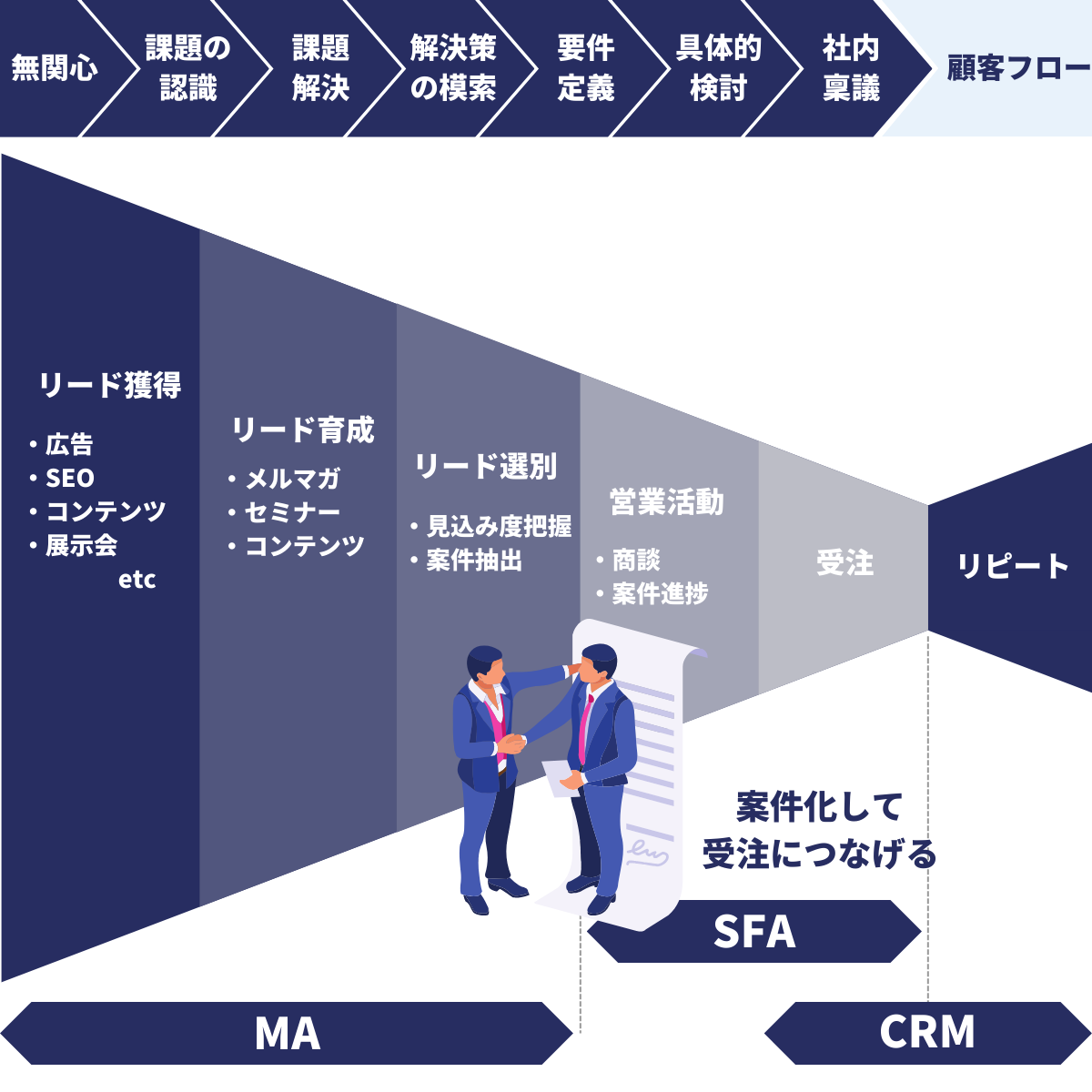

SFAとは?受注を担う

次にSFA(セールス・フォース・オートメーション)について説明します。

SFAの特徴と役割とは?

SFAは、日本では「営業支援システム」と解釈されています。見込み顧客へどのような営業活動を行い、どのような反応だったのかや、次に想定できるアクションをデータベース化できます。

営業プロセスや商談の内容を可視化し管理することで、適切で迷いないアプローチが可能になります。営業部署内で情報の共有や管理ができ、担当者間の引き継ぎも円滑に進められます。

ノウハウの共有もできるため、営業部署の人材育成に貢献します。情報の管理だけでなく、活動をもとにデータ分析できることがSFAの優れた点です。

属人性を無くし、営業活動の効率化や成果の向上に役立てられます。

SFAは案件化から受注まで

SFAは、商談の進捗状況を営業部署内で共有したい場合や、契約数を増加させたい場合に効果的です。見込み客情報や商談の進捗状況を一元管理し、リアルタイムで共有できるので、営業プロセスの改善に大いに役立ちます。

営業状況が可視化されるので、個人単位ではなく部署全体で営業活動の推進ができます。データ分析を活用し、失注した原因を推測し改善を行うことも可能です。属人性がなくなるので、引き継ぎがスムーズに行えるのもメリットです。

関連記事:SFAとは? CRMとの違い・導入のメリット・導入時期・運用失敗事例を解説

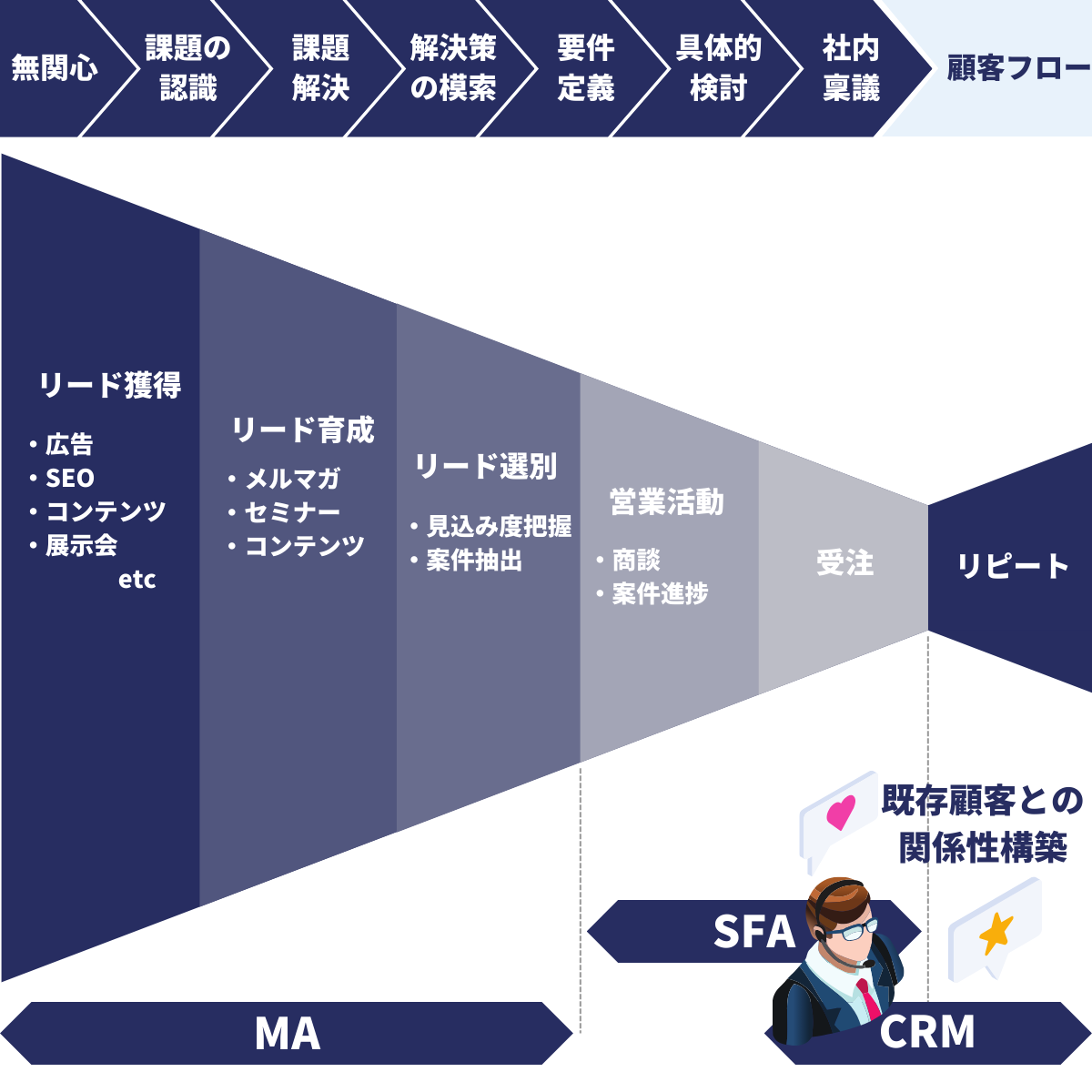

CRMとは?既存顧客との関係性構築を担う

次にCRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント)について説明します。

CRMの特徴と役割とは?

CRMは、日本では「顧客関係管理」と解釈されています。本来、営業が担当する契約後の顧客管理をCRMが行います。

SFAとの違いはデータの管理方法です。SFAは案件や商談ベースの管理で、CRMは顧客ベースの管理となります。「契約履歴」や「クレーム履歴」「顧客の情報管理」といった情報を分析し、顧客のニーズに合わせたアプローチが可能となります。

社内全体で情報共有ができるため、MAやSFAの情報をふまえたフォローが可能です。顧客に合わせた適切なフォローをすることで、顧客満足度が向上します。顧客と強固な関係を築くことで、顧客の囲い込みや、利益の最大化を図れます。

CRMは受注した後のフォローに活用

顧客との継続的な関係を構築し、優良顧客への育成をしたいときに活用できます。契約内容や取引履歴といった顧客情報を細かく記録しておくことで、どのようなクレームがあったのか、自社からどのようなサポートを行ったのかが確認できます。

自社商品の修理の依頼があった際のスムーズな対応や、顧客に合ったセミナー情報の案内など、契約後も顧客満足度の高い対応ができるため、優良顧客への育成が期待できます。

関連記事:CRMツール8種を比較紹介|SFA・MAとの違い、自社に合うCRMの選び方と

MA・SFA・CRMを連携させるメリット

MA・SFA・CRMを連携させると、以下のようなメリットがあります。ひとつずつ解説します。

データを一元管理できるようになる|精度の高い判断が全社で可能に

商談化率が上がる|部門連携で顧客接点の質が向上

より高精度な効果検証ができる|判断軸をアップデートし続けられる

各部門のスキルアップにつながる|ナレッジ共有が進み、成果も加速

データを一元管理できるようになる|精度の高い判断が全社で可能に

各ツールを連携させることで、マーケ・営業・CSで扱う情報がひとつに統合され、見込み顧客から既存顧客までの一連のデータが一元管理できるようになります。

例えば、ある見込み顧客が「資料請求 → セミナー参加 → 商談」と進んだとき、その履歴や接触内容がバラバラのツールに保存されていては、部門間の情報共有に時間と手間がかかってしまいますよね。

ツールが連携されていれば、リアルタイムで正確な情報をチーム全体で共有でき、見込み顧客への最適なタイミングでのアプローチが可能になります。

商談化率が上がる|部門連携で顧客接点の質が向上

データが一元管理できるようになると、 マーケ・営業・CS間での連携がスムーズになり、見込み顧客に対するアプローチの精度が向上します。

たとえば、SFAで商談が長引いている顧客に対して、MA側で「Webサイトを頻繁に訪問している」といった行動データをキャッチできれば、営業が次のアプローチを考えるきっかけになります。

また、失注したリードをMAに戻してナーチャリングし直すなど、アプローチの選択肢も広がります。

逆に、MAとSFAが連携していないと、「セミナーで獲得したリードの情報が営業側に共有されない」「顧客が何に関心を持っていたか分からない」といった情報の断絶が起こり、せっかくの機会を逃してしまうリスクも。

より高精度な効果検証ができる

すべての見込み顧客が契約に至るわけではありません。だからこそ、「なぜ成約したのか/なぜ失注したのか」をきちんと把握し、次の施策に活かすことが重要です。

MA・SFA・CRMが連携されていれば、営業やCS部門で得られた結果を、マーケティング部門がすぐに受け取り、リードのスコアリングや施策の判断軸に反映できます。

たとえば、「Webセミナーに参加して資料もダウンロードしたリードは成約率が高い」とわかれば、次回以降の施策にその傾向を活かすことができます。こうした検証を継続的に行うことで、マーケと営業の精度がともに高まっていきます。

各部門のスキルアップにつながる|ナレッジ共有が進み、成果も加速

ツール連携によって情報の見える化が進むと、部門を越えたコミュニケーションが活性化し、「どのような施策がうまくいったのか」「顧客対応で何が評価されたのか」といったナレッジを共有しやすくなります。

例えば、営業が「この資料があると提案が通りやすい」とフィードバックすれば、マーケがその情報を活かして次の施策に組み込む、といった連携も自然と生まれます。

また、業務の属人化が防げるため、新人や他部門のメンバーでも一定水準の対応が可能になり、結果として組織全体のスキル底上げにもつながります。

MA・SFA・CRMを連携させるときの注意点

各ツールの連携は上記のようなメリットがある一方、注意点もあります。具体的な対策とあわせて解説します。

- 連携させるデータを絞り込む

- 連携前にデータをクレンジングする

連携させるデータを絞り込む

ツールの連携というと、すべてのデータを網羅的に統合したくなりますが、実はそれが落とし穴になることもあります。連携対象の項目が多すぎるとシステムへの負荷が大きくなったり、必要なデータが埋もれてしまったりして、運用が非効率になる可能性があります。

対策

重要なのは、有効活用できるデータを絞り込んで連携させることです。

あらかじめ、各部門の業務フローを整理し、「どのデータを、どの目的で使うのか」を洗い出しておきましょう。

たとえば、「商談化に貢献した行動ログ」や「契約後のアップセル履歴」など、活用頻度が高く、意思決定に役立つ情報に絞って連携することで、データの価値を最大限に引き出せます。

連携前にデータをクレンジングする

データクレンジングとは、破損したデータ・不正確なデータ・無関係のデータを特定して、適切な状態に編集・統合・補正していく処理や作業のことです。

連携前のデータが整っていないと、ツール間で情報がうまくマッチしなかったり、重複データによってリード数が正確にカウントできなかったりと、さまざまなトラブルの原因になります。

対策

連携前にデータクレンジングのルールを決めて、各ツールで処理しましょう。

- 表記ゆれ(例:「㈱」と「株式会社」など)の統一

- 不要なデータの削除(古いリードやテストデータなど)

- 項目の命名ルールの統一(例:「会社名」「企業名」など)

- メールアドレスや電話番号など、必須項目の抜け確認

こうしたルールを事前に定めておけば、ツール連携後の混乱を防ぎ、継続的に使えるデータ基盤が整い、データの重複やトラブルを防げます。

MA・SFA・CRMを連携させる方法

各ツールを連携させるには、主に2つの方法があります。自社の状況に合わせて連携を検討しましょう。

- API連携

- オールインワンのツールを使う

API連携

API(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)とは、2つ以上のアプリケーションやソフトフェアを接続し、一部の機能を共有できる仕組みのことです。

API連携でツール同士をつなぐことで、機能を効率的に活用できます。ツール間でデータの同期処理が行われるため、データ移行の手間もかかりません。

新たにシステム開発をする必要がないので、コストの削減に役立ちます。製品によってはAPI連携ができないものもあるので、導入前に必ず確認をしておきましょう。

オールインワンのツールを使う

MA・SFA・CRMのすべてのツールを使う場合、オールインワンツールを選ぶのもひとつの手です。オールインワンパッケージであれば、API連携をしなくても、すでにツール同士が連携しています。

ツールを新規で導入する場合やシステムの切り替えを検討中であれば、オールインワンパッケージがおすすめです。

MA・SFA・CRMを上手に連携させて効果的な営業活動を実現させよう

MA・CRM・SFAをうまく連携をさせることで、見込み顧客のデータが一元管理できるので、成約に至るまでのマーケティング施策や営業に活用できるようになります。

ただ、実際の現場ではこんな声もよく耳にします。

- ツールを複数導入しており、連携の設計や管理が難しい

- MAで獲得した情報が、CRMやSFA側に活かしきれていない

- 各ツールの使い方がバラバラで、現場に負担がかかっている

こうした課題を感じている場合は、「そもそも運用しやすい設計になっているか」という視点で、ツールを見直してみるのもひとつの方法かもしれません。

MAを導入したものの、「使いこなせない」「コストが見合わない」とお悩みではありませんか?

操作の難しさや属人化、リード数に応じた従量課金が負担となり、思うように活用が進まない企業は少なくありません。事実、「ferret MA」利用者の約6割が他社からの乗り換えです。

属人化させない直感的な操作性と、リード増でもコストが跳ね上がらない安心の価格体系。さらにはSFA連携も標準装備した「BtoBに本当に必要な形」が、多くの企業に選ばれる理由です。

「本当に使いこなせるMA」をお探しの方は、ぜひご検討ください。