4C分析とは?顧客視点で考えるマーケティング施策|活用方法・事例・他フレームワークとの違いも解説

4C分析とは、顧客目線から自社の商品・サービスを分析してマーケティング戦略立案に役立てる手法です。

4C分析だけでなく、他のフレームワークとのマーケティングミックスにより、分析だけでなく、具体的なマーケティング戦略の実行も設計できるでしょう。

今回は、4C分析の基礎から4P分析・3C分析・SWOT分析との違いや、効果的な分析方法を解説します。

■弊社「ferret」は戦略設計から施策実行まで、BtoBマーケティングを総合的にサポートします!

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

■合わせてよく読まれている資料:4C分析を含む、12種類のフレームワークを収録!

→【記入例付き】フレームワークテンプレート集 無料ダウンロードはこちらから

目次[非表示]

4C分析とは

4C分析とは、以下の4つの要素を分析して顧客目線のマーケティング施策を考えるフレームワークです。

- Customer Value(顧客価値)

- Cost(顧客コスト)

- Convenience(利便性)

- Communication(コミュニケーション)

以上の4つは顧客が商品・サービスを成約するまでに大きな影響を与えるため、各要素を組み合わせてターゲットとする顧客に最適なアプローチの検討に用いられます。

では、4つそれぞれの要素がどのような内容であるかを具体的に解説します。

Customer(顧客価値)

顧客価値は、商品・サービスに対して顧客が抱く価値の大きさを表します。

顧客は企業の認知度やブランド力、商品デザインなど複数の要素から価値を感じます。そのため、顧客が成約後にどのような体験価値を得られるかを想像させるようなベネフィットの深掘りをしておくと良いでしょう。

Cost(コスト)

コストは、顧客が商品・サービスを成約する際に発生する費用を指します。

顧客価値とも密接に関係しており、顧客が価値を十分に感じていれば、コストが大きくても成約につながります。しかし、顧客がコスト以上の価値を感じていなければ、低価格な商品・サービスでも成約には至らないでしょう。

利益を出すために高単価にしたり、顧客が成約しやすいよう低価格で勝負するなどの短絡的な考えではなく、あくまで顧客が価値相応に感じられるコスト設定が必要なのです。

Convenience(利便性)

利便性は、顧客が商品・サービスを成約する際に成約までのプロセスや決済に不便がないかを表す要素です。

特にBtoBだと成約までのプロセスが複雑なため、成約につながりやすくするためにも、利便性の強化や成約プロセスの簡略化なども検討するべきでしょう。

また、営業担当者の必要性やカスタマーサポートの強化なども、利便性の戦略設計につながります。

Communication(コミュニケーション)

顧客が自社とのコミュニケーションを図る場所も、マーケティング指標では重要な要素です。

展示会やセミナーだけでなく、普段からコミュニケーションが取れるよう、オウンドメディア構築によるホワイトペーパーの送付や、SNS・メルマガなどの積極的な活用は不可欠でしょう。

また、Webサイトにチャットボットを導入するなど、質問や相談を気軽にできる仕組みづくりも重要です。

顧客との良好な関係性を築くことが、成約への大きな一歩になるでしょう。

■合わせてよく読まれている資料:4C分析を含む、12種類のフレームワークを収録!

→【記入例付き】フレームワークテンプレート集 無料ダウンロードはこちらから

4C分析以外の分析方法との違い

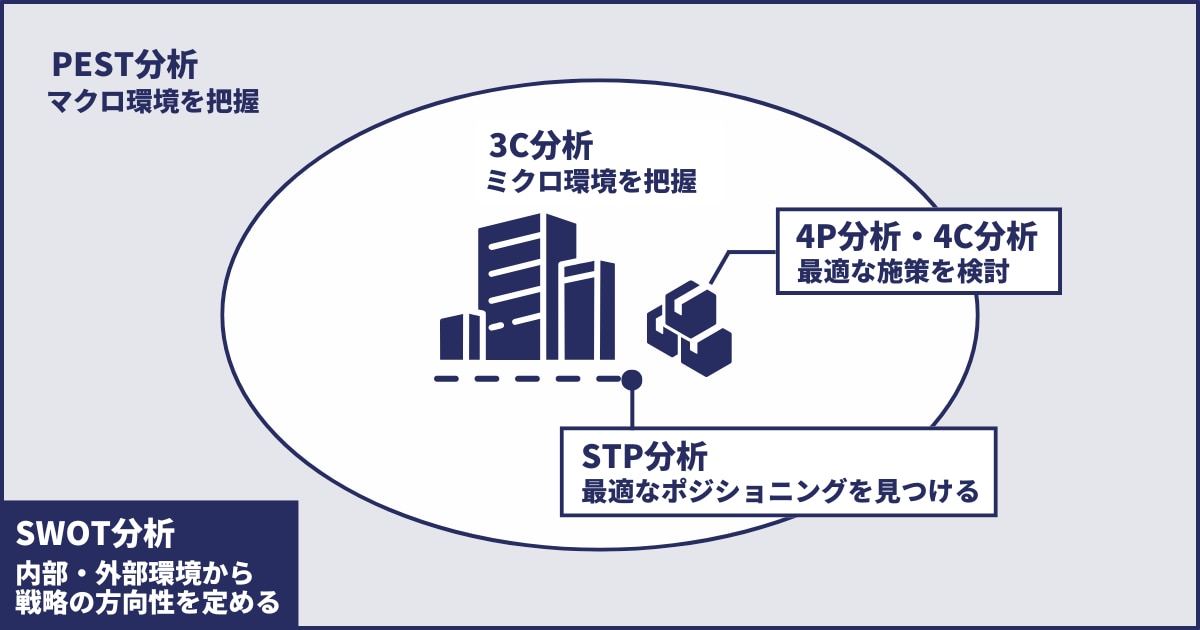

4C分析はマーケティング戦略の立案において代表的なフレームワークのひとつですが、他にも積極的に活用すべきフレームワークも存在します。

マーケティングの分析に活用される主なフレームワークは以下の3つです。

- 4P分析:「企業視点」で商品・サービスを分析する

- 3C分析:業界内での自社の立ち位置を分析する

- SWOT分析:強み・弱みを生かした具体的な戦略立案を行う

それぞれのフレームワークの特徴と4C分析との違いについて解説します。

4P分析

4P分析とは、自社の目線から以下4つの要素を分析するフレームワークです。

- Product(製品)

- Price(価格)

- Place(流通チャネル)

- Promotion(販売促進)

4P分析は企業側がどのような製品を、どのような価格で、どのような流通経路を使い、どのように販促するかを考える手法です。

そのため、4P分析を行う前には必ずペルソナを設定しておき、成約までの一連のプロセスを誰に対して行うのかを明確にする必要があります。

また、4C分析と4P分析は対の関係性で扱われることが多く、自社目線の4P分析と顧客目線の4C分析を合わせて分析するマーケティングミックスという手法がよく活用されます。

関連記事:4P分析とは?進め方とBtoBでの業態別の事例を解説

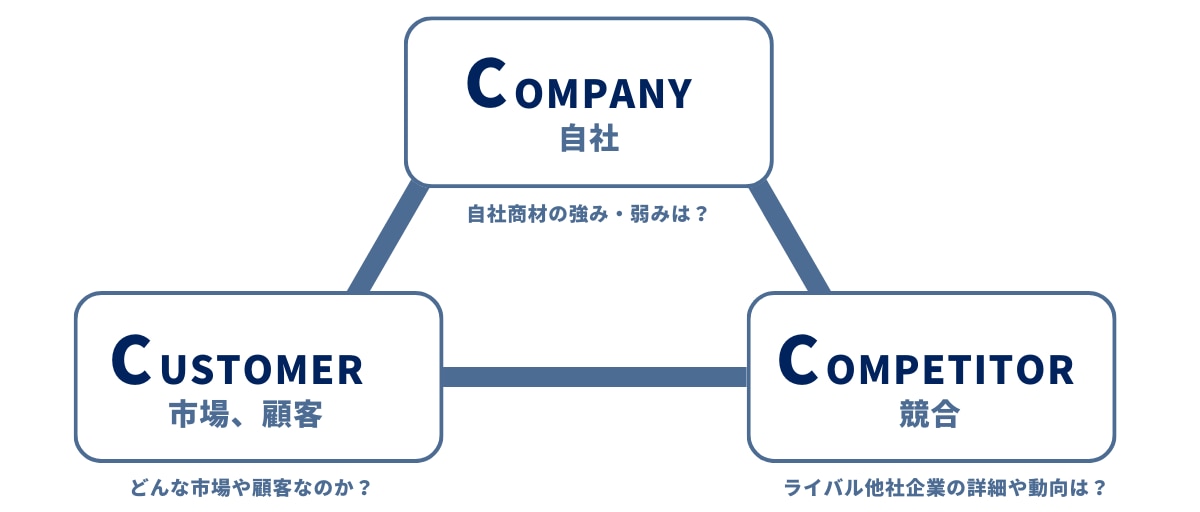

3C分析

3C分析とは、以下3つの要素から外部環境と自社との関係性を分析するフレームワークです。

- Customer:ターゲット顧客や市場

- Competitor:競合他社

- Company:自社

4C分析と名称が似ていますが、分析する対象はまったく異なります。

3C分析の特徴は、市場や競合他社を分析して、自社目線でも顧客目線でもない観点からマーケティング戦略を検討できることです。

どれだけ魅力的な商品・サービスを開発しても、市場に求められていない場合や、すでに競合他社が同じような製品を開発している場合は、成約が難しくなってしまうでしょう。

3C分析で市場のトレンドや動向を確認して、競合他社を分析すれば外部環境をある程度把握できます。

外部環境を踏まえたうえで4P分析や4C分析を行えば、競合他社との差別化を図りつつ、より明確化した顧客ニーズの洗い出しが可能です。

関連記事:3C分析とは?すぐに実践できる手順を下準備から解説

SWOT分析

SWOT分析とは、自社の内部環境と自社を取り巻く外部環境を以下の4つの要素に分解して分析するフレームワークです。

- Strength(強み)

- Weakness(弱み)

- Opportunity(機会)

- Threat(脅威)

4C分析が顧客目線でのマーケティング戦略を検討する手法に対して、SWOT分析は具体的な戦略立案をするまでに必要な情報やデータの分析が目的にあります。

3C分析よりも外部環境の分析をより詳細に行えるため、自社の課題やリスクだけでなく強みを活かした戦略設計も検討できるのです。

SWOT分析や発展系であるクロスSWOT分析を活用したあとに、4C分析による詳細な顧客ニーズの深掘りを行うなどの併用がおすすめです。

関連記事:【図解&テンプレ付き】SWOT分析とは? 時代遅れにならないやり方を事例を踏まえ解説

4C分析を実施するシーン・タイミング

具体的にどのようなシーンで、4C分析を使った商品・サービスの分析が活用できるのでしょうか?4C分析が活用できるタイミングを解説します。

- 新商品・サービスの開発

- 既存の商品・サービスの見直し

- 競合他社の商品・サービスの分析を行う

新商品・サービスの開発

新商品・サービスの開発や新規事業の立ち上げのタイミングに活用できます。

新しい商品・サービスを開発する際、顧客に買いたいと思ってもらえるようなものでなければ売上をたてることはできません。4C分析を活用すれば、どのような商品・サービスが顧客に求められているのか、その商品・サービスをどのように手に入れるのかを想像できるようになります。

企業が売りたい商品・サービスと顧客が欲しい商品・サービスをすり合わせることで、需要と供給の釣り合った商品・サービス開発ができます。

既存の商品・サービスの見直し

既存の商品・サービスの売上が落ちている時や伸び悩んでいる時、その原因究明に活用できます。

ライフスタイルの変化や技術革新などの世の中の流れとともに、商品・サービスへの需要は変化していきます。

4C分析により、自社の商品・サービスを客観的に見つめ直すことで、対応しきれていない販売チャネルや必要な付加価値など売上を伸ばすための打ち手が見えてくるはずです。

競合他社の商品・サービスの分析を行う

競合他社の商品・サービスと差別化する施策を検討するタイミングで活用できます。

自社と競合他社の商品・サービスの4C分析の結果を見比べて、差別化できる所を見つけましょう。

商品機能に付加価値を付けたり、販売費用を下げたり、競合ではなく自社の商品・サービスを選んでもらうための具体的な施策が分かるようになります。

4C分析の活用事例:BtoB向けITツール企業A社の事例

具体的な活用事例をみてみましょう。BtoB向けITツール企業が4C分析を活用した事例を紹介します。

BtoB向けITツール企業は、競合他社との差別化を図り、独自の機能を搭載させたツールを展開しました。

当初は差別化戦略での効果を期待していましたが、思うような成果を挙げられず、その後も売上改善には至らなかったのです。そこで、従来の売り手目線に問題があるのではないかと考え、4C分析を活用した顧客目線での需要の深掘りに取り掛かりました。

その結果、顧客の需要は新しい機能ではなく、従来のツール設定に手間をかけていることが大きな悩みであることが判明したのです。

BtoB向けITツール企業はこの分析結果を踏まえ、高機能や独自性の訴求をやめて業務効率アップや時間短縮などの訴求に変更して売上増加につなげました。

「既存の商品・サービスの見直し」につながった事例といえます。

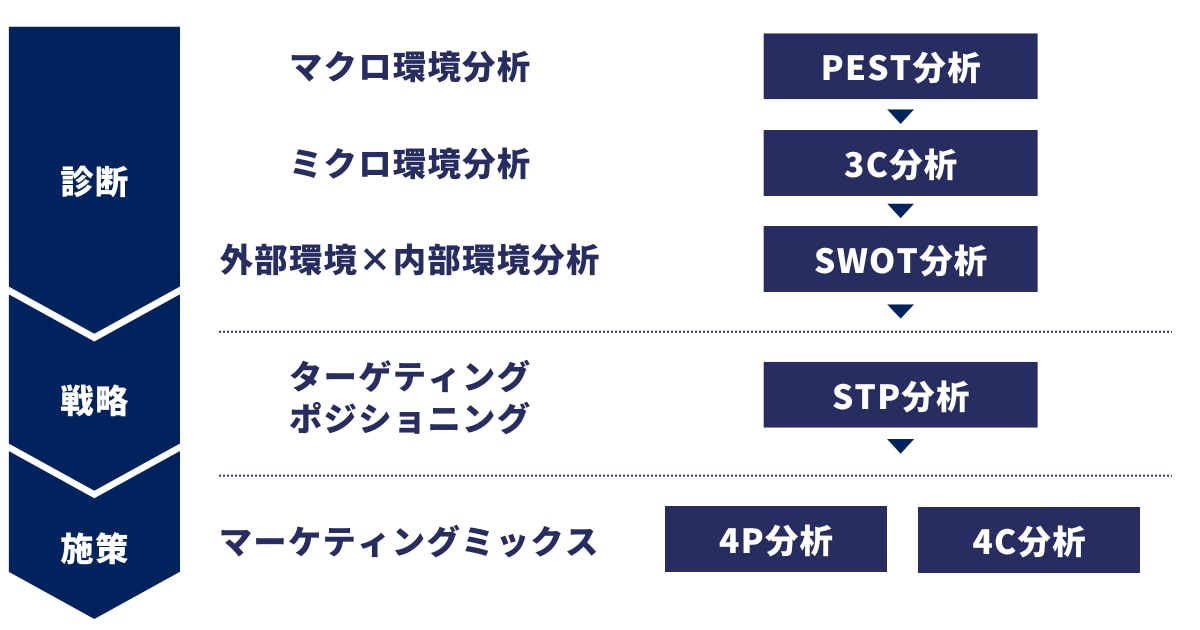

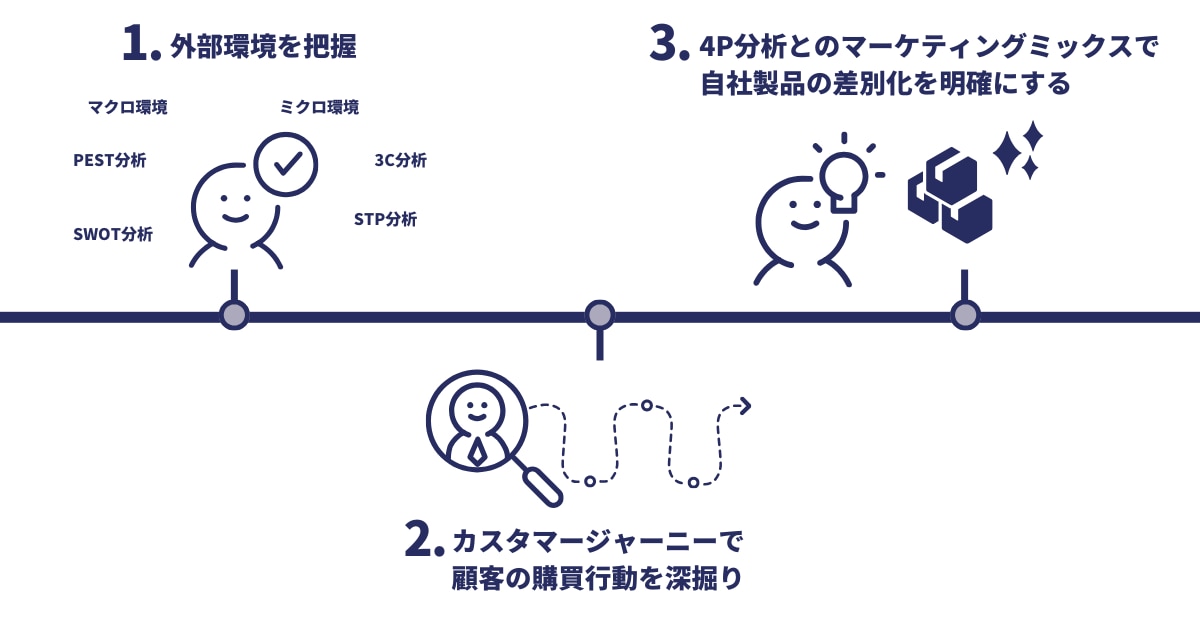

マーケティング戦略・施策立案の流れに見る4C分析のタイミング

- PEST分析で外部環境(マクロ環境)を把握

- 3C分析で外部環境(ミクロ環境)を把握

- SWOT分析で外部環境と内部環境を掛け合わせて、戦略の方向性を決める

- STP分析で、市場におけるポジショニングを決めて、戦略を固める

- 4C分析と4C分析を両方使ってマーケティング施策を導き出す

4C分析は、顧客視点でマーケティング施策を導き出すためのフレームワークです。そのため、いきなり使うのはなく、下準備をしておきましょう。

まず、自社の内部環境・外部環境を把握し、業界内でのポジショニングを決める戦略設計までが下準備です。その後、4C分析と4C分析を活用する、この流れで考えていくと、より的確なマーケティング施策を考案することができます。

詳しくは次の章で解説します。

4C分析を効果的に活用する手順と方法

4C分析は4つの要素を洗い出す分析にはなりますが、そのための情報収集として、外部環境やカスタマージャーニーを把握したりと、事前準備が重要です。

ここでは、4C分析の効果を高める3つの手順を紹介します。

- 外部環境を調査する

- カスタマージャーニーで顧客情報を深掘りする

- 4P分析とのマーケティングミックスで自社製品の差別化を明確にする

それぞれの手順のやり方を具体的に解説します。

準備:テンプレートを用意する

フレームワークを使った分析については、専用テンプレートに記入していくと、初めての人でも簡単に分析を進められるのでおすすめです。当社の「マーケティングフレームワークテンプレート集」にも収録していますので、ぜひご活用ください。

→【記入例付き】フレームワークテンプレート集 無料ダウンロードはこちらから

1.外部環境を調査する

前の章で解説した「下準備」に当たります。

顧客の分析をする前に、市場などの外部環境を調査することで、より顧客目線での分析が可能になります。

4C分析と併用して外部環境を調査する際に適したフレームワークとして、PEST分析、3C分析、SWOT分析がおすすめです。さらに、STP分析で自社のポジショニングを見つけておくとベターです。

顧客の需要は外部環境によって変化しますので、各フレームワークを活用して顧客ニーズの変動をおさえておきましょう。

2.カスタマージャーニーで顧客情報を深掘りする

ここから、4C分析に入ってきます。顧客の視点に立って4つのCを洗い出していきましょう。

- Customer Value(顧客価値)

- Cost(顧客コスト)

- Convenience(利便性)

- Communication(コミュニケーション)

ただ、やみくもに洗い出すのは難しいですよね。そこでおすすめなのが「カスタマージャーニー」の活用です。

カスタマージャーニーとは、顧客情報を深掘りして思考や感情まで洗い出し、商品・サービスの認知から成約までのプロセスをマップ上に落とし込むフレームワークです。

カスタマージャーニーを活用すれば、顧客が自社の商品・サービスを選ぶに至る気持ちや行動を想像しやすくなり、4Cを洗い出しやすくなるでしょう。

関連記事:カスタマージャーニーマップの作り方とは?BtoBで失敗しない4つの手順

3.4P分析とのマーケティングミックスで自社製品の差別化を明確にする

4C分析で「顧客がなぜ商品やサービスを選ぶのか?」といった視点から要因を洗い出せたら、次のステップとして、4P分析を活用しながらマーケティング施策全体のバランスを整えていきましょう。マーケティングミックスという考え方です。

たとえば、自社目線の4Pと、顧客目線の4Cをセットで活用することで、「自社が伝えたいこと」と「お客様が求めていること」のギャップが見えやすくなります。

そうすると、次のような問いが自然と生まれてきます。

- この商品は、どんな価値を伝えればお客様に響くのか?

- 価格や販売チャネルは、ターゲットの行動に合っているだろうか?

- 他社にはない強みを、どのタイミングで、どう打ち出せばいい?

こうした視点をもとに、プロモーションの内容を再設計したり、商品・サービスそのものを改善したりすることで、競合との差別化をより明確に打ち出せるようになります。

4C分析と他のフレームワークとの連携例

前の章で解説したように、4C分析を効果的にするには、他のフレームワークと連携させて、情報をいろいろな視点で見ていくことが重要です。

ここでは、「どのように組み合わせればよいのか」「どのような成果が得られるのか」を例も交えて具体的に解説します。

組み合わせ |

得られる効果 |

4C分析×PEST分析 |

顧客視点で未来に備えたマーケティング戦略が立てやすくなる |

4C分析×3C分析 |

よりバランスのとれた市場理解・差別化が可能 |

4C分析×SWOT分析 |

顧客ニーズを軸にした強み・弱みの再定義ができる |

4C分析×STP分析 |

顧客起点でターゲティング・ポジショニングができる |

4C分析×4P分析 |

施策と顧客ニーズの整合性をとった上で、マーケティング施策の検討 |

4C分析×PEST分析:顧客視点で未来に備えたマーケティング戦略が立てやすくなる

4C分析で明らかになった顧客視点(Customer value, Cost, Convenience, Communication)に、PEST分析で得られる外部環境の変化を掛け合わせることで、「今後の顧客ニーズがどう変化しそうか?」を読み解くことができます。

例えば、「テクノロジーの進化(Technology)」に関するPEST分析の示唆から、顧客が求める利便性(Convenience)やコミュニケーション手段(Communication)に変化が生じてくるかもしれません。

このように、各要素を組み合わせることで、顧客のニーズが変わるタイミングを予測してあらかじめ手を打つ準備ができます。

PEST分析の要素 |

4C分析との連携で見える主な示唆 |

Politics (政治) |

政策変更により「コスト(Cost)」や「流通(Convenience)」に影響が出る可能性 |

Economy (経済) |

景気変動により「顧客が求める価値(Customer Value)」が変化する可能性 |

Society (社会) |

働き方改革や価値観の変化で「コミュニケーションの手段(Communication)」が変化する可能性 |

|

Technology

(技術)

|

技術進化により「利便性(Convenience)」が急速に変化する可能性 |

分析の活用例:フィットネスジム業界

■Before(PEST分析のみで分析)

- Politics(政治):健康増進政策の推進

- Economy(経済):物価高で可処分所得が減少

- Society(社会):健康志向の高まり・運動不足を自覚する人増加

- Technology(技術):アプリ・オンライン指導の普及

■After(4C分析視点で再評価)

PEST分析の分析結果を念頭に置いて、4C分析をしていきます。

- 健康意識は高まっている(Society)

→実際には「通うのが面倒」という声が多く、通いやすさには課題がある(Convenience)- 価格に敏感になっている(Economy)

→「通い放題」よりも「使った分だけ」という料金形態が受け入れられるだろう(Cost)- オンライン指導が増えている(Technology)

→講師とのやり取りの自由度がなくなると継続率が落ちる可能性あり(Communication)■戦略・施策見直し例

- 「仕事終わりにちょっと運動」をコンセプトに小規模ジムを駅近に展開(Convenience)

- 都度払い&アプリで予約・解約できるシステムを導入(Cost & Convenience)

- 専属トレーナーから毎週LINEでアドバイスが届くサービスを導入(Communication)

関連記事:PEST分析の基本と実践!テンプレートを使った具体例と成功のコツを解説

4C分析×3C分析:よりバランスのとれた市場理解・差別化が可能

3C分析は「Customer(市場、顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)」の3つの視点で分析するフレームワークです。「Customer(市場、顧客)」の深掘りに4Cを使うことで、より顧客目線の洞察が可能になります。

例えば、3C分析で明らかにした「Customer=顧客」の理解は、4C分析の「Customer Value=顧客が本当に求めている価値」に変換し、自社と競合との違いを明確にすることで、自社の強みをより明確にできます。

3C分析の要素 |

4C分析との連携で見える主な示唆 |

Customer(市場・顧客) |

「Customer Value(顧客価値)」を深掘りすることで、ニーズとのズレを解消できる |

Competitor (競合) |

「Customer Value(顧客価値)」をもとに競合・自社の差別化ポイントを見つけられる |

Company(自社) |

自社の強みが「Cost(顧客にとっての費用)」や「Convenience(利便性)」にどう反映されるかを再評価できる |

分析の活用例:中小企業向けクラウド会計ソフト

■Before(3C分析のみ)

- Customer(顧客):経理業務を効率化したい中小企業

- Competitor(競合):大手が使いやすい高機能性で市場をリード

- Company(自社):業界知識豊富なコンサルがつくサポート体制が強み

■After(4C分析視点で再評価)

3C分析の分析結果を念頭に置いて、4C分析をしていきます。

顧客(Customer)が感じている価値は「経理がわからなくても使えること」(Customer Value)。

大手(Competitor)は高機能性を訴求しているが、導入後のサポート(Communication)が手薄のようだ。そのため、自社(Company)の強み「手厚いサポート」は、差別化に使えるはずだ。■戦略見直し例

- 初心者でも使えるUIに改修+初期設定サポートを強化(Customer Value+Convenience)

- 「オンボーディング3カ月無料+週1回の担当者面談」で不安を聞いてくれる会計ツールとして差別化(Communication)

関連記事:3C分析とは?すぐに実践できる手順を下準備から解説

4C分析×SWOT分析:顧客ニーズを軸にした強み・弱みの再定義ができる

SWOT分析における「Strength(強み)」や「Weakness(弱み)」を、4C分析で顧客視点から再評価することで、自社の強みが本当に顧客にとって価値があるものかを見直すことができます。

例えば、自社の強みが「低コスト」だと考えていたとしても、4C分析の結果、顧客が重視するのは「利便性(Convenience)」だとわかった場合、顧客にアピールする強みを再考する必要があるということになります。

SWOT分析の要素 |

4C分析との連携で見える主な示唆 |

Strength(強み) |

顧客視点から見て「それは本当に価値がある強みか?」を見直すことができる |

Weakness(弱み) |

どの弱点が「顧客にとって致命的」かを判断し、優先的に改善すべきポイントを見極められる |

Opportunity(機械) |

顧客ニーズの変化(Customer ValueやConvenience)から、どの機会に乗るべきかを選定できる |

Threat(脅威) |

Communicationが乏しい=顧客との接点が弱い状態は、競合に流れるリスク(脅威)につながることがわかる |

分析の活用例:オンライン英会話サービス

■Before(SWOT分析のみで分析)

- Strength(強み):講師数が多い

- Weakness(弱み):予約が取りづらい

- Opportunity(機会):英語学習ニーズの高まり

- Threat(脅威):安価な競合サービスの登場

■After(4C視点で再評価)

4C分析で顧客は「質の高い講師より、スムーズに学習を継続できること」に価値を感じていることが分かった「Customer Value)。

そのことから、講師数が多くても予約が取れなければ意味がなく、「講師数が多い」は強みとは言えないのではないかという示唆が得られた。改善ポイントは「いつでも受講できる利便性(Convenience)」の確保だろう。

■戦略・施策見直し例

- 「AI自動マッチングで即予約」機能を導入

- 講師紹介より「待ち時間ゼロ」を打ち出した訴求に変更

関連記事:SWOT分析とは?テンプレートを使ったかんたんなやり方【具体例付き】

4C分析×STP分析:顧客起点でターゲティング・ポジショニングができる

STP分析で決めたターゲットセグメントに対して、4C分析を活用することで、より具体的に「そのセグメントが求める価値」を明確にできます。

たとえば、ポジショニングの文脈で「Customer Value=どのような価値提供が響くのか」を明確にでき、効果的な訴求軸を設計できます。

STP分析の要素 |

4C分析との連携で見える主な示唆 |

Segmentation(市場を細分化する) |

顧客視点から「どのような価値観を持つ層か?」という基準でセグメントを切れる |

Targeting(狙うべき市場を決める) |

セグメントごとの「Customer Value」を元に、自社が最も価値提供できる層を選定できる |

Positioning(自社の立ち位置を見極める) |

ターゲットのCustomer Valueを軸に、競合と差別化されたポジションを築くことができる |

分析の活用例:MAツール

■Before(STP分析のみ)

- Segmentation:導入規模(中小企業・中堅・大企業)で分ける

- Targeting:マーケ担当者が1人しかいない中小企業

- Positioning:「簡単に使えるMAツール」として差別化

■After(4C視点で再評価)

STPの視点の分析結果を念頭に置いて、4C分析をしていきます。

- Segmentationより、中小企業でも「新規リード獲得に課題を抱える会社」と「既存顧客の掘り起こしに課題を抱える会社」で求める価値(Customer Value)が異なることが分かっている。

- Targetingより、担当者は「成果を出して上司に評価されたい」という個人的なモチベがあることが分かっている。つまり、成果の見える化(Customer Value)と操作性(Convenience)が重要になるのではないか?

- Positioningについて、「簡単に使える」ではなく、「1人マーケでも成果が出せる」ツールとして差別化した方がいいのではないか?

■戦略・施策見直し例

- 「商談が増える」「既存顧客の掘り起こしに」など具体的な成果を訴求するキャッチコピーに変える

- 専任サポーターによる伴走サポートサービスの導入を検討。1人でも安心してMAツールを使いこなせるようサポートを用意する。

関連記事:STP分析とは?戦略を導き出すやり方と実践のコツ【テンプレ付】

4C分析×4P分析:施策と顧客ニーズの整合性をとった上で、マーケティング施策の検討

企業視点で施策を検討する4P分析と、顧客視点で施策を検討する4C分析を組み合わせることで、顧客のニーズと施策が乖離しないように調整できます。

たとえば、「Promotion(プロモーション施策)」を「Communication(顧客との対話)」と照らし合わせることで、一方的な広告から双方向の情報発信へと見直すといった調整が可能です。

4P分析の要素 |

4C分析との連携で見える示唆 |

Product(製品・サービス) |

顧客が求める価値(Customer Value)に合った商品・サービス設計ができる |

Price(価格) |

顧客が感じる「支払いのハードル(Cost)」を下げる工夫(無料トライアル、分割など)ができる |

Place(販促場所・チャネル) |

顧客にとって便利な流通経路(Convenience)を設計できる(出店場所、ECなど) |

Promotion(販促方法) |

単なる広告ではなく、顧客とつながるための双方向コミュニケーション(Communication)に変換できる |

分析の活用例:イベント運営代行サービス(オンライン展示会)

■Before(4P分析のみ)

- Product:展示会の企画・出展社対応・当日運営までワンストップ

- Price:1開催あたり50万円〜

- Place:全国対応・オンライン完結

- Promotion:「イベント運営を丸ごと任せられる」とPR

■After(4C分析視点で再評価)

■戦略・施策見直し例

- 「リード100件保証プラン」や成果指標の提示で不安を解消(Customer Value+Cost)

- 展示会の企画~当日運営までのステップごとの支援内容を図解で明示(Convenience)

- サポート担当の顔出し・実績インタビューで信頼醸成(Communication)

関連記事:4P分析とは?成功するマーケティング施策を導く進め方と事例

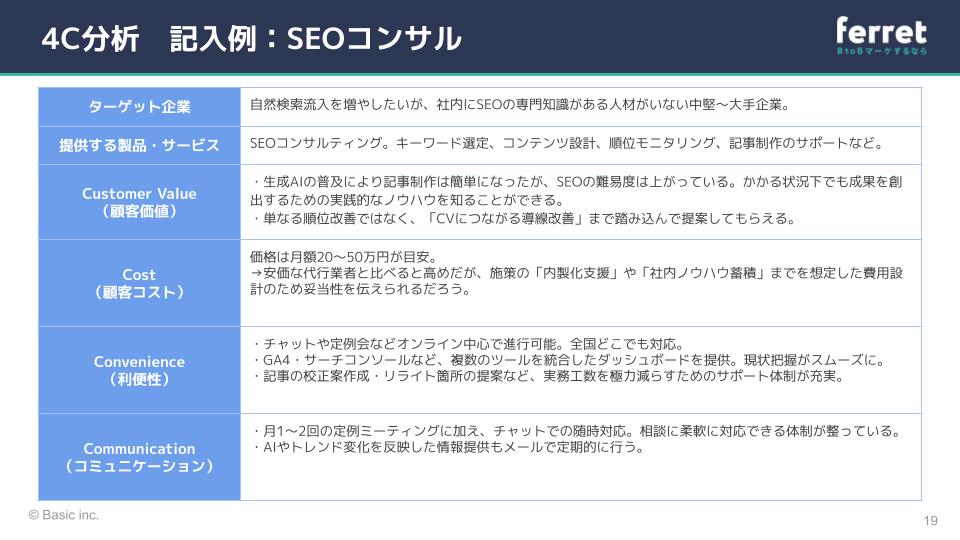

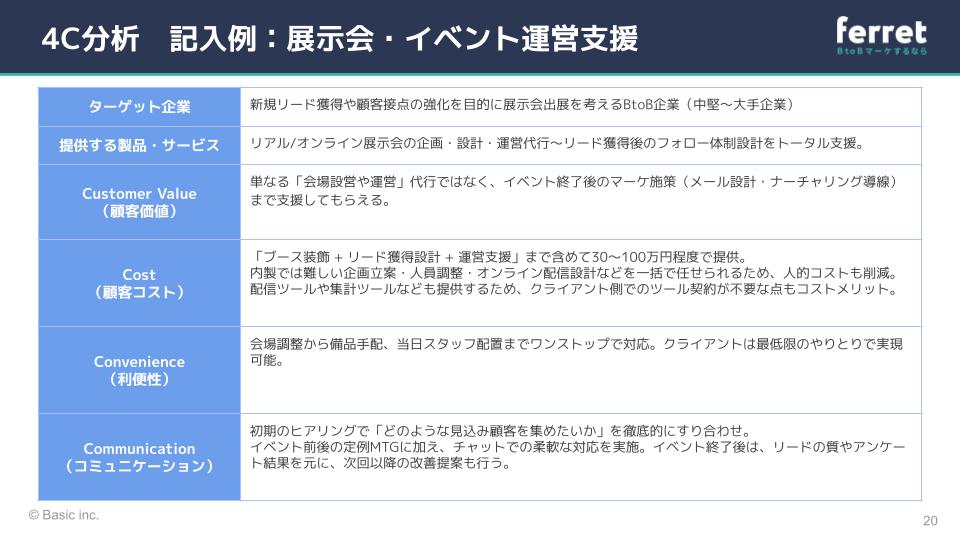

4C分析のテンプレートと記入例

4C分析を実際に行う際には、テンプレートを活用するのがおすすめです。分析した日時を記載しておいて、定期的に見直しできるようにしておくといいでしょう。

本章では、テンプレートの記入例をご紹介します。

当社では、4C分析を含む2種類のフレームワークを収録した無料のテンプレートを配布しております。ぜひご活用ください。

→【記入例付き】フレームワークテンプレート集 無料ダウンロードはこちらから

記入例:SEOコンサル

例えば、この結果からWebサイトでの訴求を「生成AI時代のSEOにお困りなら●●へ」など顧客の求める価値によりあったものへの変更を検討できます。

記入例:展示会・イベント運営支援

例えば、この結果から「展示会の実施後までトータル支援してもらえる」ということに顧客が価値を感じていることが分かるため、Webサイト上で展示会後のフォローについての案内をするページを作る、といった施策を検討できます。

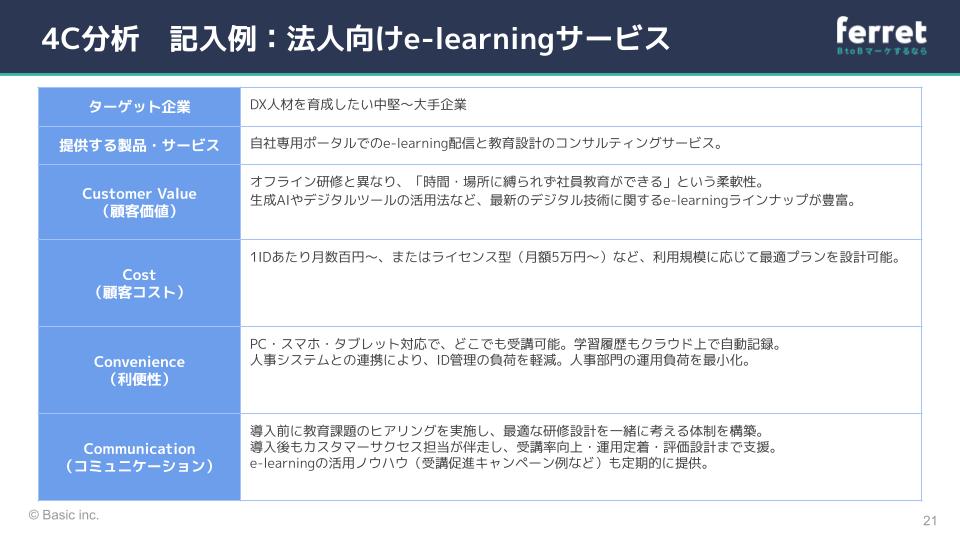

記入例:法人向けe-learningサービス

例えば、この結果から「最新のデジタル技術が学び放題」「自社にあった研修をカスタマイズできる」など、DX人材育成に悩む顧客に響く訴求ポイントを見つけることができます。

4C分析をする際の注意点

4C分析では、以下3つの注意点をおさえておきましょう。

- 顧客視点を忘れない

- ターゲットを明確にしておく

- 競合他社との強みと弱みを把握しておく

それぞれどのように注意したら良いのか、具体的に解説します。

顧客視点を忘れない

分析を進めていくと主観的な考えや理想的な顧客像を反映してしまいがちです。しかし、4C分析は顧客視点から分析するフレームワークのため、必ず顧客視点から離れてはいけません。

どうしても正確に客観的な分析ができない場合は、統計データの収集や顧客へのアンケートを実施するなどを行うのがおすすめです。

ターゲットを明確にしておく

ターゲットの設定が曖昧だと、顧客の考えや行動パターンが正しく分析できません。自社の商品・サービスのペルソナを細かく設定して、どのターゲットを分析するのかを明確化しておきましょう。

すでに顧客データやリストがある場合は、既存データから実際の顧客像を作るのもおすすめです。

関連記事:BtoBマーケティングのペルソナ設定とは?個人と組織の2つ作成するのがポイント

関連記事:ペルソナシートの作り方|情報収集や項目設定から丁寧に解説【無料テンプレート付き】

競合他社との強みと弱みを把握しておく

外部環境の分析では市場や競合他社の現状だけでなく、競合他社がどのようなところに強みと弱みを持っているのかまで細かく分析するようにしましょう。

なぜシェアNo.1なのか、導入実績が豊富なのかなどを深掘りすれば、業界の市場に対してどのような強みがあるのかが見えてくるでしょう。

同時に競合他社が対応できない弱みも洗い出し、自社が勝てる要素を少しでも見出すことが重要です。

関連記事:競合分析とは? フレームワークを活用したやり方とおすすめツール

分析方法や結果の活かし方に迷ったら「ferret」にご相談ください

「でも、実際にここまでの分析をやりきるのは難しい」「分析はできたけど、次に何をすれば成果が出るのか?」そんな悩みをお持ちではありませんか?もし少しでも思い当たるなら、ぜひ「ferret」にご相談ください。

「ferret」は、BtoBマーケティングの支援サービスです。コンサルティング・運用代行から、マーケティングツールの提供まで、あらゆる領域をカバーしているからこそ、貴社に最適な解決策をご提案できます。

「ちょっと壁打ち」からでも大歓迎です。まずはお気軽にご相談ください!

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

4C分析でマーケティング戦略を立てよう

4C分析は顧客視点でマーケティング戦略を分析するフレームワークです。

顧客ニーズを発見しやすく効果的な戦略を立案しやすいのがメリットです。他のフレームワークとの併用で外部環境の分析や自社商品の深掘りも行えば、より詳細で具体的な分析ができるようになります。

また、4C分析を含む12種類のフレームワークのテンプレートをご用意しました!ぜひ活用して、顧客に最適なマーケティング戦略の立案に役立ててください!

→【記入例付き】フレームワークテンプレート集 無料ダウンロードはこちらから

ただ、フレームワークで課題を洗い出しても、「分析したけど、次に何をすれば成果に繋がるのか?」と立ち止まってしまうことはよくあります。

そんな際は当社「ferret」にご相談ください。

「ferret」は、貴社の課題を丁寧にヒアリングし、現状分析 → 戦略設計 → 施策の実行 → 改善まで、BtoBマーケティングを総合的にサポートします。

単なる分析にとどまらず、売上やリード獲得といった“具体的な成果”に繋げる方法をご提案します。「ちょっと壁打ち」からでも大歓迎です。まずはお気軽にご相談ください!