USPの見つけ方とは?コンセプトとの違いや注意するポイント

「BtoBサイトリニューアルで失敗しないための7つのポイント」を個別に解説するシリーズ、今回のテーマは「USPの設定」です。

USP(Unique Selling Proposition)とは、商品やサービスが持っている「独自の強み」のことです。サイトリニューアルを機に、改めて訴求ポイントを整理してみましょう。

この記事では、USP設定の手順と注意すべき点を解説します。

■合わせて活用したいシート:発注先を選ぶのに活用できる!

→BtoB事業のサイトリニューアルRFP[提案依頼書]テンプレート

■合わせて読みたい資料:USPを見つける際の競合分析に役立つ

→他者に差をつける!競合分析の教科書

目次[非表示]

USPとは?この商品を選ぶべき理由を伝えるツール

USPとは、「自分たちの強み」や「競合とは何が違うのか」を明文化したものであり、更には「顧客に対して、自社だけが約束できる利益」を指します。Unique (独自)Selling (売り)Proposition(提案)の略称です。

サービスサイトでは、閲覧者に「自社が提供する製品・サービスを選ぶべき理由」が伝わるようにしなければなりません。つまり、USPの設定は、サービスサイトで伝えるメッセージの基礎になります。

良質なUSPを設定すれば、商品の魅力が閲覧者に伝えられるため、コンバージョンや売り上げにもつなげられます。

どんなものがUSPになりうるのか

USPになりうるのは、一般的に以下のようなものです。

- サービスの特徴(他社にはない機能、自社独自のサービス)

- 価格(業界最安値、良好なコストパフォーマンス)

- 専門性

- 充実したサポート

- スピードの速さ(通信速度、短納期など)

- サービスの質の高さ

ただ「○○という機能があります」「サポートが充実しています」などではUSPにはなりません。競合のサポートと比べてどこが優れているのか、その機能があることで他社にはできない何ができるのかなど、他社と比べて抜きん出ている点を客観的に示す必要があります。

USP・コンセプト・キャッチコピーの違い

USPとよく混同してしまうのが、コンセプトとキャッチコピーです。

自社事業がどういったものなのか、基本的な軸となるのがコンセプトです。そのコンセプトのメリットを、顧客側の視点で伝える目的でつくるのがUSP。キャッチコピーは、顧客の興味を引くことを目的としており、具体的なメリットを伝えることを目的としていません。

■USP

例:ダイソン『吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機』

→この場合、吸引力がずっと変わらないため、強力な掃除力が継続するというメリットを伝えています。

■キャッチコピー

例:QBハウス『無駄な工程を省き、10分で髪を切る企業』

→この場合、顧客ではなく自社側の視点で「私たちはこのような企業です」と自社事業の内容を伝えています。

■キャッチコピー

例:キユーピー株式会社『愛は食卓にある。』

→この場合、消費者の興味をぐっと惹きつけていますが、何もメリットは伝えていません。

顧客に対して自社は何ができるのか、具体的に伝えるのがUSPの役割なのです。

USPを作るときのコツとは?7つの考え方

USPはどのように作っていけばいいのでしょうか?USPを作るうえでのポイントを紹介していきます。

ターゲットはすべての人ではなく、絞る

100%すべての人の希望に答えようとするのはやめましょう。

多くの人のことを考えてしまうと、悪い商品にはならなくても「自社商品を選ぶしかない!」と思って貰えるような特徴が何もなくなってしまいます。

狭い範囲の顧客と濃い関係を築くのが大事です。そうすることで、幅広い層にアプローチをかけるよりも速く、正確に浸透していきます。

さまざまな視点を持った要素を取り入れる

ひとつの分野で他より優れているところを探すのではなく、自社事業の魅力的な構成要素を複数探しましょう。

品質やラインナップなど、それぞれどんな特徴があるでしょうか。紐解いていくとさまざまな強みが出てきます。

複数ある強みのなかで自社事業ならではの組み合わせをアピールできるように考えると、唯一無二のUSPが見えてきます。

競合と差別化できる独自性を追求する

他商品と比較したときに、どういった点が自社商品を選ぶ理由になるのか考えましょう。

たとえば人材派遣サービスの場合、人材を紹介してもらえるという点ではライバルが多く存在します。しかし、特定の業種に特化しているなど、自社事業ならではの特徴があれば選んでもらいやすくなります。

独自のサービスを追求し、一歩踏み込んだ部分でファンを生み出すのが重要です。

メッセージは一貫性を持たせる

USPを一つに絞る必要はありませんが、メッセージ性は一つに絞りましょう。

USPは、ユーザーがしっかりと認識し、定着することが理想です。パンフレットやWebページなどで、ばらばらのポイントをアピールしていると企業イメージとして一貫性がありません。

ユーザーへ伝えるメッセージは一つに絞って、USPを作成しましょう。

適切なタイミングを見計らって発信する

他にない新事業や、まだあまり世の中に浸透していない事業をはじめる場合は、早めの発信を意識しましょう。始めたのが最初だとしても、USPの発表が他社より遅いと意味がありません。

先にインパクトのあるUSPが広まってしまうと、無意識のうちに「これが一番良さそう」という思いが世間に根付いてしまいます。

必要であれば、途中から変えてもよい

USPは掲げた後、変更しても問題ありません。ユーザーのニーズや課題解決にどれだけ自社サービスが貢献できるかを訴求するのがUSPです。

ユーザーのニーズや課題は常に変動するものなので、同時にUSPを柔軟に作り変えていきましょう。

バックグラウンドストーリーを付け加える

商品やサービスには、必ず誕生秘話やバックグラウンドがあります。どういうユーザーに向けて、どんな想いを重ねて作られたサービスなのかストーリーを付加すると、共感を獲得できます。

共感は、サービスや自社へのファン化につながり、顧客化に貢献します。

USP設定で注意するポイント

USP設定の際に注意が必要なポイントを紹介します。

1. 「サービス紹介」と「強み」を混同しない

サイトのメッセージにおいて「サービス紹介」と「サービスの強み」を混同してしまうことがよくあります。これらは必ず分けて説明しましょう。

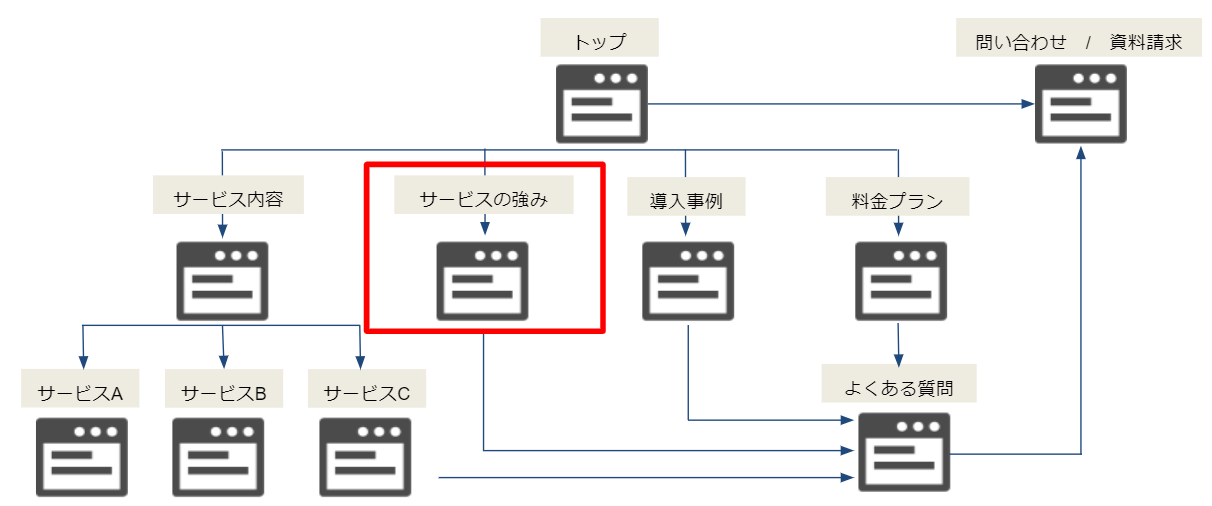

ferret Oneが提唱している、BtoBサービスサイトの型では、必ず「サービス内容を紹介するページ」と「サービスの強みを伝えるページ」を別に設けています。

それぞれのページの役割は、以下の通りです。

■サービス紹介ページ

- 「このサービスはこんなことができます」という紹介ページ

- どのようなサービスかという全体像や付帯機能など、サービスについて詳しく知りたい人向け

詳しくは「BtoBサイト制作の型・サービスページ編」の記事で解説しています。

■サービスの強みページ

- 「このサービスを使うと、ほかではできないこんな問題解決ができる(だから選ばれる)」という解説ページ

- USPに紐づく課題や悩みを提示し、解決策としての自社サービスの強みや改善した先の未来・事例を見せる

- すでにサービスの概要を知った上で、このサービスを導入するかの検討や他社との比較検討段階にある人向け

詳しくは「BtoBサイト制作の型・強みアピール編」の記事で解説しています。

2. 「当たり前のこと」を「強み」としてアピールしない

USPは自社独自のUnique(ユニーク)、つまり「唯一」なものですから、当たり前のことや他社でもやっていることはUSPではありません。

たとえば、オンラインで使うバックオフィス系ツールで「セキュリティ対策が万全」というポイントは、USPになるでしょうか?

競合ツールが安全性に課題があるものばかりならUSPになりえますが、そうではありません。他社も同じようにセキュリティに注力していますし、一般的に「備わっていて当たり前」のものです。これは、USPとは言えません。

「どこでもやっている内容ではないか」「業界として当たり前の水準ではないか」はチェックしましょう。

3. 「競合他社の批判」で「優位」に立とうとしない

自社事業の優れている点をアピールするのは大切ですが、競合他社にも敬意を表しましょう。決して批判をしないよう注意してください。自社の優位性を高める=他社の粗探しではありません。

USPで重要なのは、ユーザーの利益です。自社事業のみが優れているかのようなUSPは、USP本来の意義を失うだけでなく、ユーザーに対して悪い印象を与えます。

競合他社の優れている点はきちんと認めつつ、自社の優位性を正確にアピールすれば好印象を与えられ、顧客化に繋がります。

USPの見つけ方3ステップ

ここで、USP設定の手順をご紹介します。

USPはサービス設計の段階で考えるものなので、Webサイトのリニューアルを考えるような段階では基本的に設定済みです。

ですが、設定したときから環境が変化しているケースや、上記で挙げた「間違ったUSP設定」に当てはまっていて見直す必要があるケースもありますので、改めてステップで見ていきましょう。

1. 商品・サービスの特徴を洗い出す

ミッション設定の記事で紹介した「ミッション設定の4つのヒント」と同様に、サービスの現状や顧客からの反応に関する情報を収集し、サービスの特徴や強みをキーワードとして書き出します。

<ミッション設定の4つのヒント>

- サービスの関係者を集めて話し合う

- お客様の声、悩み、課題から考える

- 営業資料やサービスのパンフレットから読み解く

- コンサルティングなど第三者を含めて整理する

サイトリニューアルを担当するメンバーだけではなく、多くの関係者から話を聞くことで、さまざまな角度から見たサービスの特徴やセールスポイント、顧客から強みとして見てもらえそうな点が明らかになります。

2. キーワードを「サービスの強み」と「サービスの紹介」に分類する

1のキーワードを「サービスの強み」なのか「サービスの紹介」なのかに分類します。分類することで、上記で述べたような「サービス紹介」と「強み」を混同してしまう間違いを防ぐためです。

ここで強みとして分類されたキーワードが、USPを考えるヒントになります。

3. 競合との差別化ポイントを言語化する

「強み」のキーワードの中で、更に強い言葉を探していきます。競合サービスと並べて比較し、競合にはない、もしくは似たものはあっても明らかに優れている部分を洗い出し、言語化します。

- 競合と差別化できるか

- 独自性はあるか

- ペルソナのニーズを満たすか

をチェックしながら、強みとなるキーワードを磨き込みましょう。

▼USPを見つける際の競合分析に役立つ資料はこちら

→他者に差をつける!競合分析の教科書

フレームワークを使ったUSPの見つけ方

4P分析・4C分析を活用し、USPを設定するフレームワークをご紹介します。

4P分析で自社商品・サービスの魅力を深掘り

4P分析とは、Product・Price・Place・Promotionの視点から、商品やサービスのマーケティング戦略を立案・実行する過程の中で用いられるフレームワークです。売り手側の視点で商品の魅力や訴求ポイントを考察します。

- Product(製品)

- Price(価格)

- Place(流通)

- Promotion(販促促進)

■Product(製品)分析

ユーザーニーズに合致し、価値ある製品・サービスであるか?どのように貢献できるか?を考察します。

■Price(価格)分析

自社商品の価格がユーザーニーズに合致して、適正価格であるか?を競合他社と比較しつつ考察します。

■Place(流通)分析

自社商品をユーザーの元に、円滑に届けるための販売場所や流通経路を調査考察します。

■Promotion(販促促進)分析

自社の商品・サービスの存在をより多くの潜在顧客に認知してもらい、ニーズを喚起するための広告施策を考察します。

この4つのP視点から深堀することで、自社商品やサービスの魅力や強味をしっかりと認識できるのです。

4C分析で買い手の心情を徹底的に理解する

4C分析は、顧客視点サイドからの分析です。自社の商品やサービスが、本当にユーザーにとって価値があるものなのか、ユーザーにとってのメリットは何かを深堀します。

4C分析を用いて、買い手側(ユーザー)の心情や自社商品に対するイメージや見え方などを分析し理解を深めましょう。

- Customer Value(顧客価値)

- Cost(顧客にとっての経費)

- Convenience(顧客利便性)

- Communication(顧客とのコミュニケーション)

■Customer Value(顧客価値)分析

顧客が製品やサービスを購入したあと、どのようなメリットがあるのかを考えます。製品を購入し、顧客がどのような感情を抱くかを予想しましょう。

■Cost(顧客にとっての経費)分析

顧客がどのような状態であれば購入しやすいかを考察します。商品自体の価格だけでなく、導入までの労力やコストも加味しましょう。自社の商品やサービスが、その対価に見合うものなのか検証するポイントになります。

■Convenience(顧客利便性)分析

自社の商品やサービスを顧客が入手しやすいかどうか考察しましょう。顧客の元へ商品が届きやすいか否かで、購入難易度は変わります。

■Communication(顧客とのコミュニケーション)分析

購入後のアフターサービスなどを通じての顧客接点があるかどうかを考察しましょう。購入後のフォローが手厚い企業は、ユーザーのファン化に繋がります。ユーザーをファンにすることで、リピーターや口コミによる顧客獲得が可能となるでしょう。

USPを設定する際のポイント

USP設定の際に意識したいポイントを2つご紹介します。

1. USPは「ペルソナに刺さるのか」を常に意識する

USPは、設定したペルソナに刺さることが重要です。

たとえば、ITリテラシーがそれほど高くない層をペルソナとして設定しているのに「多機能で色々な課題が解決できる」「カスタマイズの自由度が高い」というUSPを打ち出しても、「難しそう」と逆に敬遠されてしまう可能性があります。この場合、ペルソナに刺さるのは「わかりやすいUI」「無料で付属する電話サポート」などでしょう。

どんなに便利で独自性の高い機能でも、顧客が求めていなければ強みになりません。USPを考える際は、顧客像として設定されたペルソナに求められているかを意識しましょう。

2. 無理にUSPをひとつに絞る必要はない

USP必ずしもひとつである必要はありません。もちろんひとつに絞り込めばピンポイントに刺さる可能性はありますが、複数の掛け算で新たな価値が生まれることもあります。

ひとつに絞ることにこだわらずに、ペルソナに伝わる価値を最大化することを意識しましょう。

USPの事例

USPが広く浸透し、成功した事例を5つ紹介します。

ferret One

USP「サイト更新・メール配信・リード獲得の戦略設計まで BtoBマーケティング これ1つで成果を出せる」

「サービスの特徴」をUSPとした例です。集客までを含めたワンストップ・ソリューションは他社のCMSにはない機能なので、他社との差別化できる「独自の強み」になっています。

ASKUL

USP『明日来るASKUL! オフィスに必要なモノやサービスをスピーディに「明日」お届けします』

キャッチーな社名との相乗効果でまたたく間に広がったUSP。到着日が明確なASKULならではの特徴をシンプルに表しています。

ポイントは、どのような人にとって便利なサービスなのか明確になっていること。オフィスで必要とされるものが明日届くことがすぐに分かります。社名とUSPで強いインパクトを与えられたことにより成功事例となりました。

ニトリ

USP『お、ねだん以上。』

TVCMにより、メロディ付きで多くの人に親しまれているUSP。本来一緒に成立させられないような要素をかけ合わせた、ニトリならではの特徴を端的に表現しています。

ポイントは、他に無い「質のよさ」×「低価格」の組み合わせを打ち出したこと。費用を抑えたいが、品質も気になる消費者に向けて「値段以上の価値がある商品販売」をアピールすることで海外進出まで果たしました。

ドミノピザ

USP『ホットでフレッシュなピザを 30 分以内にお届けします。もし30分以上かかったら、ピザの料金は頂きません』

世界中に浸透しているドミノピザのUSP。誰でも理解しやすく、他と比べやすいドミノピザならではの特徴を簡潔に表しています。

ポイントは、「味」ではなく「早さ」にフォーカスしているということ。ピザ自体のクオリティよりも、到着時間の早さに重きをおく人たちに対して固い約束をかわすことで大きなビジネス展開につながりました。

M&Ms

USP『お口でとろけて、手にとけない』

元祖と言われているM&MsのUSP。1950年代、オリジナルキャラクターが登場するTVCMにより広く知られるようになりました。

ポイントは、常識をくつがえすほどの大きな特徴をわかりやすく表しているということ。元々兵士に重宝されていた、手が汚れないチョコに影響を受けて開発した商品が子を持つ親に支持され、大人気お菓子に成長しました。

競合と差別化し、選ばれるためのUSP

USPは他社にはない自社だけの強みです。これを明確にしてターゲットにしっかりと伝えることで、「なぜ他社製品ではなくこのサービスを選ぶべきなのか」「このサービスを選ぶとどんなメリットがあるのか」を強く訴求できます。

USPは、次のような手順で設定していくのがおすすめです。

- 商品・サービスの特徴を洗い出す

- キーワードを「サービスの強み」と「サービスの紹介」に分類する

- 競合との差別化ポイントを言語化する

「サービス紹介」のページとは別に「USPをアピールする」ためのページを必ず用意し、サービスの魅力を伝えていきましょう。

実際にサイトリニューアルの依頼先を選ぶ際には、USPなど自社の要件や条件をまとめたRFPを用意しておくと、依頼先から適切な提案をもらいやすくなります。RFPのテンプレートをご用意しましたので、ぜひ記事と合わせて活用ください!

→BtoB事業のサイトリニューアルRFP[提案依頼書]テンプレート

弊社「ferret」はBtoBマーケティングを総合的にサポート。マーケティングツールやコンサル・代行支援など、幅広いサービスの中から貴社に最適な解決策を柔軟にご提案します。

サイト・LP制作については、BtoB事業に適したサイトを要件定義から一貫して制作します。マーケティングにお困りごとがある方はぜひ資料をご覧ください。

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

▼あわせて読みたい「サイトリニューアル 」シリーズ

BtoBサイトリニューアルで失敗しないために 押さえておきたい7つのポイント

ポイント4:USPを見つけよう(この記事)