CMSとは?基礎知識から活用事例までまるっと解説

CMSとは、Webサイトを構成するデータを一元管理するツールです。コードを書かなくても、管理しているデータを組み合わせるだけで、簡単にWebサイトが制作できるようになります。

CMSの普及率は60%を超えており、導入する企業が増えています。

ただ、これからWebマーケティングに注力しようという場合、「CMSとは何なのか?」「自社でも導入すべきなのか?」疑問はつきませんよね。

この記事では、CMSの基礎知識から活用方法まで初心者にもわかりやすく解説します。最後まで読むと、自社で導入すべきか判断でき、さらに自社に合ったCMSが選べるようになりますので、導入検討中の方はぜひ最後までご覧ください!

■あわせてよく読まれている資料

「CMS選びが大変…!」という方に好評!担当者様の代わりに徹底比較してまとめました。

→BtoB企業向け!CMS比較ガイド

目次[非表示]

CMSとは?

CMSとは、Contents Management System(コンテンツ・マネジメント・システム)の略です。Webサイトのコンテンツを管理する仕組みのことです。

CMSが自動でコンテンツを組み合わせてページを作成するため、コーディング知識がなくても、PowerPointを操作するような感覚で、Webサイトの作成、情報更新が可能になります。

CMSの普及率

2023年現在、世界のWebサイトの60%以上がCMSを導入しています※。いまや、CMSでWebサイトを制作するのが主流となっているのです。

CMSは作業工数少なくすぐに適切な情報公開ができるので、サイト上ので営業機会を逃すことがありません。そのため、CMSは単純にWebサイト運営のコストを減らすだけでなく、売上向上にも繋げられるものとして多くの企業で活用されています。

※参考:W3Techsの調査よりhttps://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management/all

■あわせてよく読まれている資料

「CMS選びが大変…!」という方に好評!担当者様の代わりに徹底比較してまとめました。

→BtoB企業向け!CMS比較ガイド

CMSを導入していないサイトとCMSを導入しているサイトの違い

CMSを導入していないサイトと導入しているサイトではデータの管理方法とページの作成方法が異なります。その違いを理解するために、まずWebサイト・Webページの基本的な仕組みについて説明します。この仕組みを踏まえ、次にCMSの有無による違いを見ていきましょう。

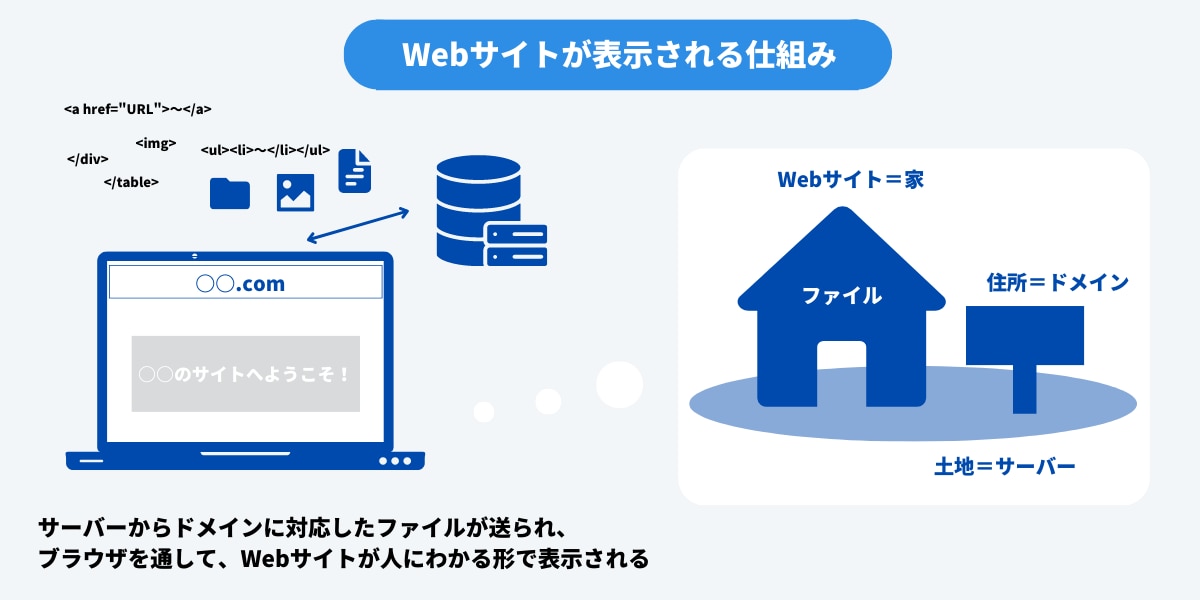

Webサイトの仕組み

そもそもWebサイトはサーバー、ドメイン、ファイルで成り立っています。よく家づくりにたとえられます。

- サーバー…データを保存するための場所。土地のような存在です。

- ドメイン…Webサイトがどこにあるのかを判断するもので、「〇〇.com」等の表記がされます。住所のようなものです。

- ファイル(Webサイト)…HTMLやCSS、画像等、ページを構成する素材です。家作りの材料のようなものです。

CMSはこの「ファイル」を整理して、扱いやすくしてくれるものです。

Webページの仕組み

いつも目にするWebページは、特殊な文字列でつくられています。それらをWebブラウザが私たちが見える形に変換して表示してくれているのです。

構造を表現するHTML、色や形などデザインを表現するCSS、動きを表現するJavaScriptなどがあります。そのような言語で文字列を作成することで、Webページができます。

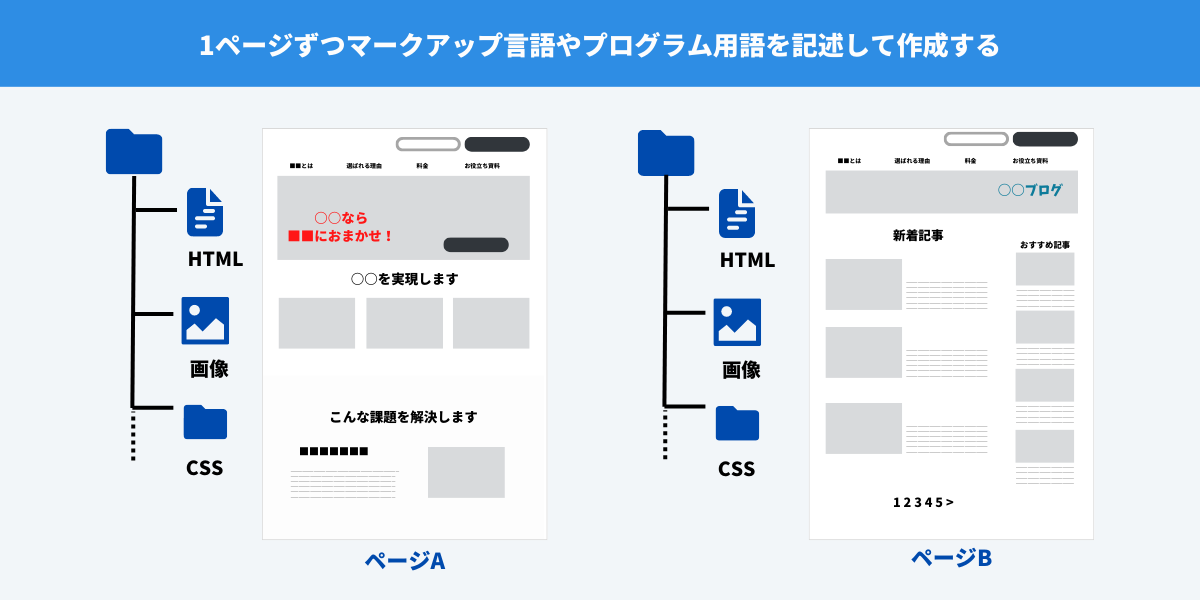

CMSを導入していないサイトのWebサイト制作方法

データは個別で管理します。HTML、CSSと呼ばれるマークアップ言語やプログラム用語を記述して、1ページずつ作り上げ、1ページずつ管理していきます。

そのため、言語を理解できる技術者しかWebサイト管理ができません。

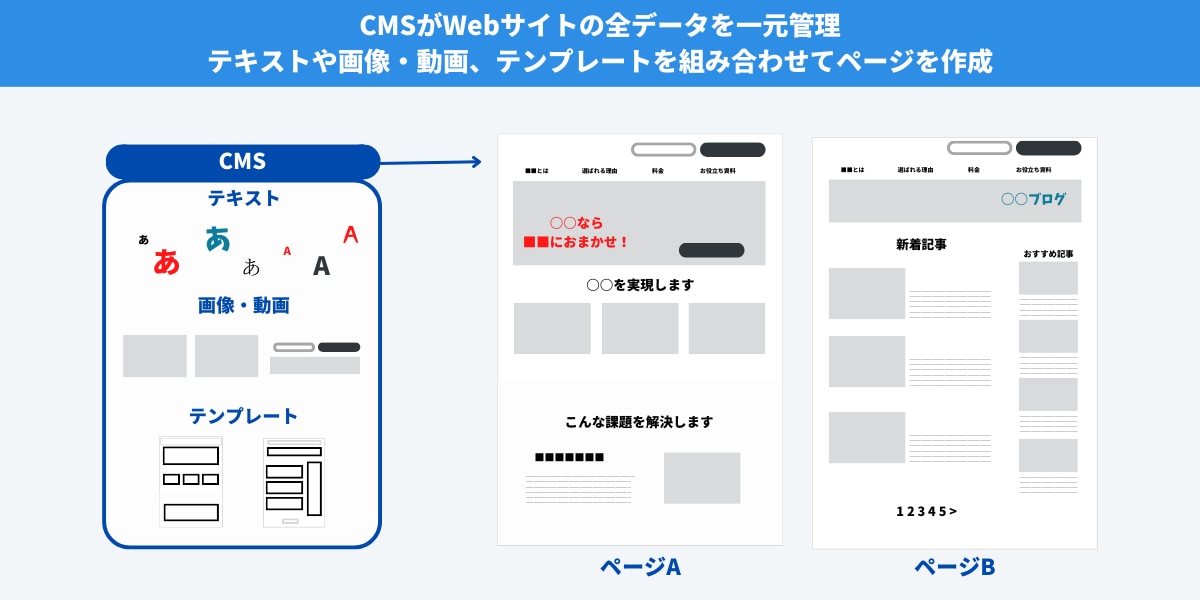

CMSを導入しているサイトのWebサイト制作方法

CMSでは全てのデータを一元管理します。テキストや画像・動画、ページの骨組み(テンプレート)など、データベースで管理しているデータを組み合わせてページを作成します。作成したページも一元管理されます。

その際に、CMSでHTML・CSSなどのコンピューター言語も自動生成されるため、コンピューター言語が分からない人でも、Webサイトが作成できるようになります。

関連記事:CMSの機能一覧 | 3つの基本機能と理想のCMSを選ぶためのポイント

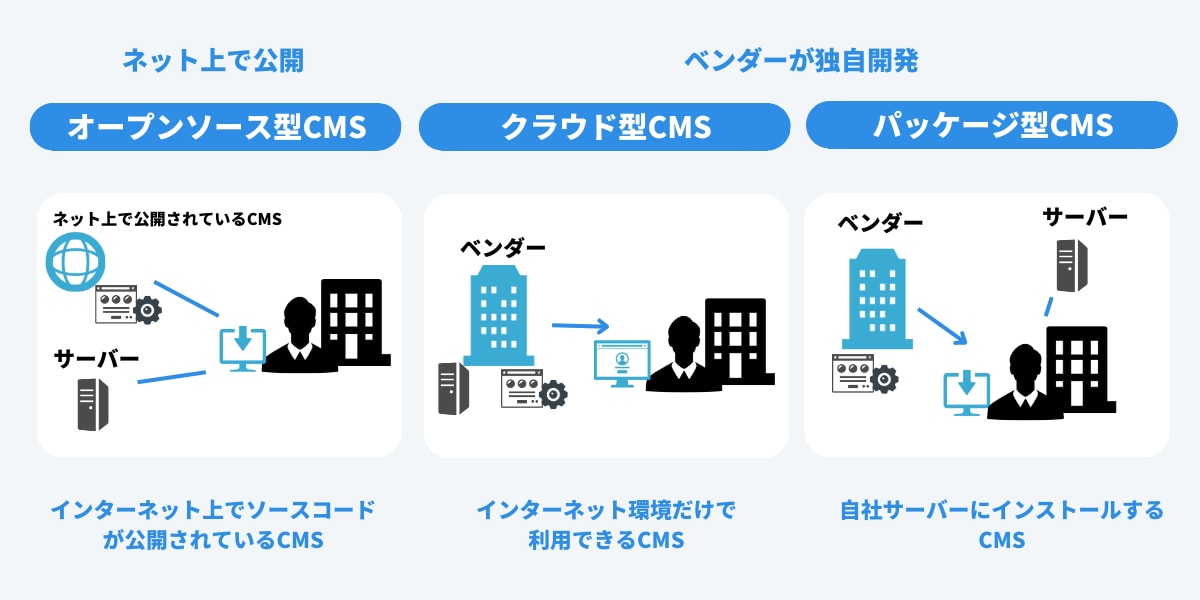

CMSの種類

CMSは提供元とサーバーの所在により、大きく3つの種類に分けることができます。

サーバー |

ベンダーが提供 |

|

オープンソース型CMS |

自社で準備が必要 |

ネット上で公開されている |

クラウド型CMS |

ベンダーが提供 |

ベンダーが開発・提供 |

パッケージ型CMS |

自社で準備が必要 |

ベンダーが開発・提供 |

CMSを利用する上で、運用環境や社内人材のスキルによって導入できるCMSが異なりますので確認しておきましょう。

オープンソース型CMS:無料で使えて、カスタマイズ自由

オープンソースCMSは、ソースコードが公開されているためカスタマイズ性に優れているCMSです。

もともとはブログサイトとしての利用を主軸と考えて開発されていますが、HTMLやCSSの知識を持っていれば、企業向けのサイトなどへのカスタマイズも可能です。

多くが無料公開されているため、自社サーバーやレンタルサーバーを準備して、CMSのシステムをインストールするだけで使用開始できます。

カスタマイズが手軽に行えて、サーバー代のみでサイト運営ができる点が、オープンソース型CMSの特徴と言えるでしょう。

オープンソース型CMSが向いている企業

・自社にWeb制作の専門知識のあるスタッフがおり、Webサイト制作・運用を自社で行いたい

・導入・運用コストを抑えたい

オープンソース型CMSの例:「WordPress」「Drupal」

パッケージ型CMS:CMSの機能をカスタマズしてもらえ、サポート充実

パッケージ型CMSは、ベンダー(メーカーや販売会社)が開発したCMSライセンスを購入して、自社サーバにインストールすることで使用できるCMSです。独自開発に加えオープンソース型CMSに機能を拡張させ利便性を高めた製品もあります。

企業向けのサイトなどの商用利用が前提に作られています。

メリットは機能が充実している点です。加えてサポート体制も充実しているため、CMS導入や運営に不安がある場合でも安心です。

ライセンスの購入が必要なため、使用に際しても初期費用がかかるため、予算やサポート体制の比較を行い検討すると良いでしょう。

パッケージ型CMSが向いている企業

・Webサイトの制作・運用の予算が十分にある

・カスタマイズしたい機能があるなど、豊富な機能を求める

パッケージ型CMSの例:「Movable Type ソフトウェア版」「HeartCore」「NOREN」

クラウド型CMS(SaaS型):導入までが早い。パッケージCMSより初期費用が安い

クラウドCMSは、CMS専用のソフトウェアやサーバーがなくてもインターネット環境だけで利用できるCMSです。

運営するウェブサイトの情報は、販売会社が運用してるプラットフォームに保管します。

プラットフォーム上でサイトの管理や更新ができるため、導入時に機材を準備する必要はありません。導入後に、CMSの機能自体が随時アップデートされる点も魅力です。

利用している期間に月額料金が発生するため、ランディングコストがかかるものの、導入までのスピード感がメリットといえます。

さらに、パッケージCMSより初期費用がかからない点も特徴です。

クラウド型CMS(SaaS型)が向いている企業

・すぐに導入したい

・低コストでWebサイトを制作・運用したい

クラウド型CMSの例:「ferret One」「Sharewith」「はてなブログ Media」

【番外編】ヘッドレスCMS:コンテンツ管理に特化

最近は「ヘッドレスCMS」とよばれるCMSが登場しています。ヘッドレスCMSは、CMSのコンテンツ管理機能に特化したCMSツールです。

ヘッドレス型CMSはシステムの裏側であるコンテンツの保存機能と管理機能に特化させることで、Webサイト以外にもスマートフォンアプリやデジタルサイネージなど他デバイスや媒体にもコンテンツを表示できます。

ヘッドレスCMSにより、例えば、Webサイトのうち、ブログページだけにCMSを導入したい場合などサイトの一部にだけCMSを導入したいニーズに対応できるようになりました。

ヘッドレスCMSが向いている企業

・複数の媒体(Webサイト・アプリ・デジタルサイネージなど)で同じコンテンツを投稿したい

・企業ブログなど一部のページにCMSを導入したい

関連記事:CMSの種類とは?メリット・デメリットから選び方も紹介

CMSを活用するメリット

CMSを活用することで得られるメリットは数多く存在します。ここではページ制作、運用体制、マーケティング、コストの4つの面から、代表的な12個のメリットを紹介します。

ページ制作 |

専門知識がなくてもサイトの制作や更新ができる テンプレートでデザインに統一感があるサイトを運営できる スマートフォンに対応したデザイン表示ができる リンク切れを防止できる |

マーケティング |

マーケティング施策が実施しやすい SEO対策ができる SNSとの連携がしやすい |

運用体制 |

複数人でサイト運営ができる |

コスト |

外注費用が削減できる コンテンツ修正や公開までの時間が短縮できる |

専門知識がなくてもサイトの制作や更新ができる

Webサイト制作には、HTMLなどのプログラミング言語が欠かせません。専門的な知識のため習得は難しく時間も必要です。

しかし、CMSはプログラミング済みのパーツを組み合わせてWebサイトを作成してくれます状態で提供してくれます。そのため、専門知識がなくとも、社内のだれでもページの作成・修正などが簡単にできるようになるのです。いちいちWeb制作会社に依頼して、打ち合わせしながら進めていくような手間を削減してくれるのです。

▼CMSを使えば、このようにノーコードで見たまま編集可能です。

関連記事:【初心者向け】自社ホームページの更新作業を自分で行うには?

テンプレートでデザインに統一感があるサイトを運営できる

CMSには、ボタンや枠などのパーツ、サイトの構成など、デザインを行うためのテンプレートが多く搭載されています。そのテンプレートを使うことで、デザインに統一感が生まれます。

複数人でコンテンツ編集やサイトの管理をすることで発生しやすい、デザインのずれを無くせるはずです。

ページごとにデザインのばらつきがあると、ユーザーに小さな違和感を与えてしまいます。なんとなくストレスを感じることで、コンテンツを離脱してしまう可能性もあるため、デザインの統一感は非常に重要となります。

スマートフォンに対応したデザイン作成が簡単

CMSには、ユーザーがコンテンツを閲覧するデバイスに合わせて、自動で適したサイズやテンプレートに変換する機能がついています。

スマートフォンでWebサイトの閲覧をする人も多く、表示画面の見にくさを感じるとストレスを覚え閲覧をやめてしまうリスクもあるでしょう。

通常だとデバイスに合わせた表示を設定するプログラミングの構築が不可欠ですが、CMSを使えば表示変換も簡単にできます。

リンク切れを防止できる

リンク切れは、Webサイトの更新管理が最適でない場合に起きやすいトラブルです。サイトのページをクリックしても表示されず、アクセスできなくなってしまいます。

リンク切れの発生は、サイトの検索順位を下げる原因となってしまい、検索順位の評価にも大きく影響を与えます。ユーザーがサイトを訪れてくれる機会が減ってしまう可能性も考えられます。

しかしCMSならサイト全体の管理・更新が可能なので、リンク切れに対しても適切な処理がしやすいのです。ユーザーの満足度も損なわず、円滑なWebサイト運用ができます。

マーケティング施策が実施しやすい

CMSにはWebサイトを制作するだけでなく、マーケティングに便利な機能が搭載されたものも多く提供されています。

たとえば、サイトへの流入状況を分析するアクセス解析機能や、獲得したリードを管理するMA機能があらかじめセットされています。これにより、マーケティングの各段階をスムーズに管理・改善でき、成果に結びつけやすくなります。

Webサイトでコンテンツを配信した後も、サイト分析を行ってコンテンツを改善したり、Webサイト経由で獲得したリードの管理を行ったりと、マーケティング活動を同じツールで一貫して行えるため、より効率的にWebサイトを運用していくことができます。

SEO対策ができる

CMSで作成したサイトには、すでに基本的な内部SEO対策が施されています。サイトマップの作成・送信など、基本的な内部SEO対策は自動で行われる設計になっています。

通常であれば、Googleのコアアップデートに合わせて、細かなSEO対策まで気を配ってWebサイトを作り込んでいかなければなりませんが、CMSならそのサポートがあるため、安心です。

また、タイトルタグやメタディスクリプションの設定が簡単にできるものも多く、コンテンツSEO対策も手軽に行えるようになっています。

▼例えば、このように既定の場所に入力するだけで、コーディングなしで設定が可能です。

関連記事:【5分でわかる】SEO対策とは?編集部が初心者にわかりやすく伝える基本

SNSとの連携がしやすい

CMSには、X(旧Twitter)、Facebook、Instagramなど、さまざまなSNSと連携できる機能が備わっているものが多くあります。

例えば、SNS連携ボタンも簡単に設置できるため、ユーザーがシェアしやすい導線をWebサイトに手軽に取り入れられます。そのため、SNSでのシェアを前提としたキャンペーン施策にも取り組みやすく情報発信の幅が広がります。

複数人でサイト運営ができる

CMSには複数人でのサイト管理をしやすくするためのユーザー管理機能が備わっており、各アカウントに対してコンテンツ編集や更新などの作業権限を付与できます。

これにより、他の部署が担当するコンテンツを誤って削除してしまうといったミスが起こりにくくなり、運営の効率化が図れます。また、作業履歴を管理することで、万が一誤操作が発生しても簡単に元に戻すことができるため、安心して運用が可能です。

外注費用が削減できる

「コーディングができないから」とWebサイトを更新するたびに専門業者に依頼している場合、文字の修正だけでも数万円の外注費用が発生してしまいます。

CMSなら、自分でページを更新できるため、その分のコストを削減することが可能です。導入時に初期コストが発生するものの、長期的にはコスト削減効果が期待できます。

コンテンツ修正や公開までの時間が短縮できる

CMSを利用すると、プログラミング知識(HTMLなど)を持つ社内の担当者や専門業者に依頼する必要がなくなります。修正箇所に気がついた際、すぐに自分で対応できるため、時間的なコストが削減できます。また、自分のイメージを直接具現化できるため、理想の完成形に近づけることが可能です。

さらに、外部に依頼→完成したコンテンツのチェック→修正依頼といった細かなやり取りを省けるため、依頼や確認に要する時間を短縮できます。これにより、情報をタイムリーに発信し、競争優位性を高める機会損失の防止にもつながります。

CMSを活用するデメリットと対処方法

CMSを活用する代表的なデメリットは以下のようなものがあります。

- 特殊性の高いサイトは作れない

- オープンソース型CMSとパッケージ型CMSはセキュリティ対策が必要

- バックアップをとる必要がある

- 他でサイトを持っている場合は移行作業が必要

特殊性の高いサイトは作れない

CMS内に準備されているテンプレートデザインや機能よりもハイスペックなサイトが作れないことがあります。

【対処方法】

もし特殊性の高いサイトを作りたい場合は、オープンソース型CMS・パッケージ型CMSを実装時に機能拡張を専門業者に依頼する方が、理想に近いサイトを制作できる可能性が高いでしょう。また、クラウド型CMSでもCSSやJavaScriptの編集が可能なものもあり、ある程度のカスタマイズができます。

オープンソース型CMSとパッケージ型CMSはセキュリティ対策が必要

オープンソース型CMSとパッケージ型CMSは自社サーバーにCMSをインストールするため、セキュリティ対策が必要です。特に、オープンソース型のCMSは、ソースコードがインターネット上に公開されており、利用ユーザー数が多いため、いっそうセキュリティ攻撃を受けやすくなっています。

【対処方法】

オープンソース型CMS・パッケージ型CMSを導入する際は、社内のセキュリティ部門や、セキュリティ対策専門の企業に依頼をして、安全性を確保するようにしましょう。

もしも自社でセキュリティ対策したり、外注が難しい場合は、サーバー一体型で、ベンダーがセキュリティ対策をおこなってくれるクラウド型CMSの導入がおすすめです。

バックアップをとる必要がある

従来のWebサイト制作では、ローカルで作成したデータをアップロードして制作していましたが、CMSはインターネット上でコンテンツを管理します。そのため、制作したコンテンツもインターネット上に保管されるため、自社のパソコンにデータが保存されない状態になることが多いです。

コンテンツにトラブルが発生した場合、バックアップがないとデータをゼロから再制作する必要があり、大きな手間がかかります。

【対処方法】

CMSには、こうしたリスクに備えてバックアップ機能がついているものがあります。バックアップの手間を省きたい場合には、簡単にバックアップができるCMSを導入することを検討しましょう。また、クラウド型CMSの場合は、提供元の企業のサーバーに保管されるので、自社でバックアップをとる必要はありません。

他でサイトを持っている場合は移行作業が必要

これからCMSを活用し始める際、既に運用している自社Webサイトがある場合は、コンテンツの移行が必要です。レイアウトやデザインの設定も、ゼロから再構築する必要があるでしょう。

コンテンツの量が多いほど、その分だけ作業の手間も増えます。また、移行作業中にデータが消失するなどのトラブルが発生する可能性もあります。

【対処方法】

商用CMSには、移行サービスを提供している企業もあるため、それらをうまく活用しましょう。

また、移行計画を立て、コンテンツのバックアップを取得することで、データ消失のリスクを最小限に抑えられます。移行に際しては、SEOやアクセス解析ツールも併せて導入することで、リニューアル後も継続的なサイト改善が可能です。

CMSが向いているサイト・向いていないサイトは?

実際にCMSを導入したいが、自社が運用するWebサイトがCMSに向いているかの判断は意外と難しいかもしれません。ここでは、CMS運用に向いているWebサイト・不向きなWebサイトを説明します。

CMSが向いているサイト |

CMSが向いていないサイト (CMSでなくても運用しやすいサイト) |

・コンテンツの更新頻度が高い ・管理するページ数が多い ・サイト運営の属人化を防ぎたい |

・コンテンツの更新頻度が低い ・ページ数(ボリューム)が少ない ・高いレベルのセキュリティ対策が不可欠 |

CMSが向いているサイト

下記に当てはまるWebサイトには、CMSの導入によるメリットを最大限に享受できるでしょう。

- コンテンツの更新頻度が高い

- 管理するページ数が多い

- サイト運営の属人化を防ぎたい

例えば、プレスリリースやブログ記事の発信を定期的に行う場合や、製品情報ページの頻繁な更新が必要な場合では、CMSを導入することで更新作業が簡単になるため、外注費の削減や更新時間の短縮が期待できます。また、更新作業が簡単になるため、Webサイトの運用が特定の担当者に依存せず、属人化を防げる点も大きなメリットです。

さらに、ページ数が多い場合、リンク切れや更新漏れなどの管理が煩雑になることがありますが、CMSならばコンテンツを一括管理できるため、運用が容易になります。加えて、リアルタイムでのコンテンツ反映やSEOの強化も図れるため、効率的なWebサイト運営に大いに役立つでしょう。

関連記事:Webサイトを立ち上げる方法とは?CMSを効率的に活用する方法

CMSが向いていないサイト(CMSでなくても運用しやすいサイト)

以下に該当するWebサイトで、CMS移行を検討中の場合は、現状の運用でも大きな問題がないため、無理に移行する必要はないでしょう。

- コンテンツの更新頻度が低い

- ページ数が少ない(増やす必要がない)

- 高いレベルのセキュリティ対策が不可欠

単発のキャンペーンのLP(ランディングページ)など、そもそもコンテンツを更新する必要がない、またはページを増やす必要がないWebサイトであれば、一度公開すればほぼ修正の必要がないため、CMSを導入せずとも問題なく運用が可能です。しかし、運用をより効率的に行いたい、外注コストを削減したいといった場合は、CMSの導入には十分な意義があります。既存サイトの使い勝手やコストを考慮しながら、導入の可否を判断すると良いでしょう。

ただし、高いレベルのセキュリティ対策が必須なWebサイトでは、クラウド型CMSが提供するセキュリティ対策が要件に合致しないこともあります。その場合は、独自でセキュリティ対策を行うか、専門業者に依頼する、あるいはセキュリティ対策のカスタマイズが可能なCMSを選ぶことをおすすめします。

CMSの選び方~CMS導入前のチェックリスト~

自社にぴったりのCMSを導入するためのフローを3ステップでご紹介します。

- CMS導入前のチェックリスト

- 必要なCMSの要件を決める

- CMSの種類に絞って、サービスを比較検討する

①CMS導入前のチェックリスト

CMSを選ぶ前に、以下3点を明確にしておきましょう。CMS導入で上げられる成果を具体的に描くことで、自分でCMSを選定する基準ができるのはもちろん。社内理解も得やすくなります。

- CMS導入目的:工数削減やリード獲得増加など、Webサイト運営における理想の姿

- 現状の課題:目的を実現するのを妨げている既存サイトの課題

- 目標値:目的を達成するために達成したい目標を具体的な数値に落とし込む

例)

CMS導入目的:Webサイトからのリード獲得数を増やす

現状の課題:ページ作成・編集を外注しているため時間と費用のコストがかかり、思うように施策が打てていない

目標値:リード獲得数を月100件

②必要なCMSの要件を決める

①で明らかにした課題を解決し、目標・目的を達成するにはどのようなCMSが必要なのかを具体的な要件に落とし込みましょう。特に下記を明確にしておくと、自社にあったCMSを絞り込むのが楽になりますので、決めておきたい事項です。

- 構築するサイトタイプは?

- 運用にあたり欠かせない機能はあるか?

- 自社サーバーを使いたいか?

- 予算はいくらか?

※サイトタイプ…コーポレートサイト、サービスサイト、オウンドメディア、ECサイトなど

③CMSの種類に絞って、サービスを比較検討する

何百種類ものCMSが提供されており、比較検討には手間と時間がかかってしまいます。そこで、必要なCMSの要件にあうCMSの種類に絞ってサービスを決めると、効率よく比較検討できます。

CMSの種類によって、できることが異なり、メリット・デメリットも変わってきます。「CMSの種類」の章や詳しくは下記記事を参考に選んでみてください!

関連資料:「CMS選びが大変!」という方向けに、CMSを徹底比較してまとめました。

→BtoB企業向け!CMS比較ガイド

CMSの費用相場

CMS導入で気になるのは、費用がどの程度かかるかという点です。ここでは、

- 専門業者に依頼した場合の費用相場

- 自社でCMSを活用した場合の費用相場

をそれぞれ紹介します。

関連記事:CMS導入の費用はいくらかかる? 料金相場とおすすめ業者3選

専門業者に依頼した場合

Webサイト・コンテンツ制作のプロに依頼をする場合の費用相場は、一般的に20万円以上といわれています。「どのようなサイトを作りたいか」「どこの企業に依頼するか」などの状況によって費用が大きく変化します。

より質の高いサイトを作りたい、機能を充実させたいなどの場合は、100万円以上必要になる可能性もあるでしょう。

予算30万円以下で作れるサイト

10ページ程度(小規模レベル)のWebサイトが作れます。一応自社サイトを所持しておきたい、Web集客はしなくていいという企業は、この相場で依頼をできそうです。

ページに使う写真・文章などは自社で制作します。完成したものを専門会社に渡して、サイトに公開してもらうため、コンテンツ制作は自社で力を入れる必要があるでしょう。

30万〜100万円で作れるサイト

自由度の高いWebサイト制作ができる金額です。コーポレートサイトはもちろん、オンラインショップ(ショッピングカート機能・決済機能を搭載したもの)なども作れるでしょう。

コンテンツ制作のための取材・撮影なども費用内に含まれているケースが多く、サイト運用のサポートもしてくれる特徴もあります。

自社オリジナルのデザインを活かしたサイトを作りたい、コンテンツ制作や運用もお願いしたい場合は30~100万円程度の相場を考えておくべきでしょう。

100万円以上で作れるサイト

100万円以上の費用であれば、プロのコンサルティング知識を活用しながら、効果的で戦略的なWebサイトを制作・運用できるでしょう。

ライバル企業と差別化を図りたい、充実したコンテンツ提供をしたい、大規模なWebサイトを構築したいなど、目指す完成形や運用方法によって200万円以上かかる可能性もあります。

100万円以上の依頼費が必要な専門企業でよくあるのが、広告代理店などの仲介が必要になるケースです。そのため、費用の内訳に広告代理店へ支払わなければならない金額も含まれる可能性があることを踏まえておきましょう。

自分たちでCMSを使った場合

CMSを活用して、自分たちでWebサイトを制作する場合、制作の過程それぞれで費用相場を考える必要があります。費目項目として考えられるものは下記の通りです。

初期費用【2~5万円】

CMSを自社PCにインストールしたり、サーバーやアカウントを設定するための費用です。

企画費(ディレクション費)【5~15万円】

作りたいWebサイトに沿ったコンテンツデザインや、サイトのボリューム、運用のために必要な機能の追加にかかる費用です。

デザイン費【トップページ5~10万円】+【下層ページ(1ページあたり)1.5~3万円】

サイトのデザイン(見え方)を作り上げるための費用です。

サイトの顔になるトップページは相場5~10万円。会社概要、サービス紹介、ブログなどの下層ページは、1ページ1.5~3万円といわれます。

運用保守費【月額5,000円~2万円】

運用保守費は、サイト開設後、コンテンツ運用をしていくためのものです。これにより、コンテンツの編集・更新や、困ったときのサポート体制など充実したCMS運用ができます。

自社サーバーを所有していない場合は、上記に加えて「レンタルサーバー代」も必要となるでしょう。

CMS導入の成功事例

CMS導入で、具体的に事業にどのくらい利益があるのか?最も気になる点だと思います。そこで、実際に成果を上げることができた企業の事例をご紹介します。

事例①CMS導入で記事作成の工数削減を実現し、自然検索の流入が4倍に!

株式会社リンクアンドモチベーションはWebサイト制作を外注して行っていました。しかし、Webサイト制作のスピード感や外注コストの観点から、内製化するためにCMSを導入。

記事掲載の工数が削減でき、コンテンツを量産できるようになったことで、SEOで順位があがり、自然検索の流入が4倍・CVRも6倍以上となりました。

事例②非エンジニアだけでWeb施策が行えるようになり、CV数が前年比176%に!

株式会社カケハシはコンテンツマーケティングによるリード獲得に注力するため、Webサイト制作のスキルがないマーケティングチームだけでも、Webサイトから情報発信できる体制を作ろうとCMSを導入。

Webサイトの更新内容が決まってから2週間~1カ月かかっていたところ、今では3時間~1日で更新できるようになったことで、Web施策がスピード感をもって行えるようになりました。

その結果、セッション数は前月比146%、CV数は前月比176%を実現しています。

CMSおすすめ10選

CMSには具体的にどのようなサービスがあるのでしょうか?比較するのは大変ですよね。そこでおすすめのCMSを比較しました。

製品 |

費用 |

特徴 |

ferret One |

初期費用:10万円

月額費用:10万円〜

|

BtoBのWebサイト運営に特化したクラウド型CMS。開発元がマーケティング会社のため、ノウハウ提供にも強みがある。 |

Sharewith |

初期費用:75万円~

月額費用:12万円~

|

コーポレートサイト運営に特化したクラウド型CMS。広報やIRなどの情報発信に最適化された機能が豊富なのが特徴です。 |

はてなブログMedia |

初期費用:0円

月額費用: 7万円〜

|

オウンドメディアの運営に特化したクラウド型CMS。はてなの編集者によるコンテンツ作りへのサポートも受けられる。 |

Adobe Experience manager |

非公開 |

Adobe CreativeのソフトやCreative Cloudとの連携が可能なクラウド型CMS。Adobeのツールで統一したい場合におすすめ。 |

Movable Type ソフトウェア版 |

ライセンス費用99,000円~ |

パッケージ型CMS。プラグインの豊富さや機能の拡張性が高い点が特徴です。 |

HeartCore |

非公開 |

パッケージ型CMS。複数メディアにまたがってコンテンツを管理できるため、複数の商品管理を得意としています。 |

a-blog cms |

買い切りプランの初期費用:66,000円 |

パッケージ型CMS。HTMLとCSSで自由にCMSの機能を拡張できる点が特徴です。 |

WordPress |

無料 |

世界シェア1位のオープンソース型CMS。利用者が多く、テンプレートとプラグインが豊富にある。 |

concrete5 |

無料 |

有償CMSからオープンソース型となったCMS。無料ながら使いやすさとデザイン性が高い。 |

Drupal |

無料 |

オープンソース型CMS。規模の大きなWebサイト構築・多言語対応長けている |

詳しくはこちらの記事にまとめておりますので、ぜひ参考にしてみてください!

→【2024年】CMSを徹底比較!プロが選ぶ企業におすすめ10選

BtoBマーケティングに特化したCMS「ferret One」

当社が提供しているCMSについても、紹介させてください。

弊社の「ferret One」は、BtoBマーケティングの実績が豊富な「ferret」が開発した、BtoBマーケティングに必要な機能をまるっとそろえたマーケティングツールです。

CMS機能では、テキスト入力や、パーツをドラッグ&ドロップで追加して組み合わせるだけで簡単にページが作成できます。 Webサイトを「見たまま編集」できるので、エンジニアやデザイナーに依頼せずに誰でも簡単にWebサイトを作成・更新可能です。

>ferret Oneサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

まとめ:CMSならWebサイト運営を効率的におこなえる

CMSの特徴をまとめてみました。

- HTML/CSSなど、Webに関する専門知識がなくても、簡単にWebサイトの作成・更新ができるツール

- 種類はオープンソース型・クラウド型・パッケージ型の3種類

- 更新速度を高めたい、Web制作・更新業務の属人化を防ぎたい場合はCMS導入に向いている

今ではHTMLやCSSなどの専門知識不要で手軽にWebサイトが作成できるCMSの導入が主流になっています。Webサイトを今より効率的に運営していきたい企業はCMSを導入するメリットを感じられるでしょう。

CMSを選ぶ際は、種類によってそれぞれ特徴がありますので、予算やWebサイトの運用体制から自社に合ったものを選んでみてください。

BtoBサイトの作成・リニューアルをご検討中ならferret Oneがおすすめです。

Webサイトをパワポ感覚で見たまま編集できるので、日々のちょっとした更新や施策実行を自分ですぐに行えます。ご興味のある方はぜひ資料をご覧ください。