ファイブフォース分析(5フォース分析)とは?手順と他のフレームワークと併用する活用法

ファイブフォース分析とは、市場内の競合他社と顧客を含めた外部環境を調査し、自社の収益性に脅威となる要因を洗い出すフレームワークです。

自社の収益増加や新規参入の見込みを分析することができます。

さらに他のフレームワークと併用することで、競争優位性を確保するための具体的なアクションプランへの落とし込みまでできるでしょう。

今回は、ファイブフォース分析の基礎知識から、マーケティング戦略での具体的な活用法を解説します。

■合わせてよく読まれている資料:5フォース分析を含む、12種類のフレームワークを収録!

→【記入例付き】マーケティングフレームワーク・テンプレート集

目次[非表示]

ファイブフォース分析とは

ファイブフォース分析とは、市場内の競合他社と顧客を含めた外部環境を調査し、自社の収益性に脅威となる要因を洗い出すフレームワークです。自社の収益増加や新規参入の見込みを分析することができます。

フォースとは脅威を意味しており、ファイブフォースは5つの脅威を指します。

つまり、ファイブフォース分析は、競合他社との競争の激しさによって自社の収益性が変動することを前提に、自社にとってどのような脅威があるのかを分析していきます。

ファイブフォース分析の必要性

収益性を把握するには、市場と市場内の競合他社、顧客について知る必要があります。

もし、市場について分析しなければ、収益を上げるための効果的な事業戦略を立案できず、具体的なマーケティング活動や営業活動にも落とし込めません。

また、競合他社の分析が甘いとシェアを獲得できず、顧客の分析が甘いと商品価値を高められずに失敗する確率が上がるでしょう。

市場や競合他社、顧客など、自社が収益を上げるうえで、脅威や障害となる外部環境を徹底して分析するために、ファイブフォース分析を活用するのです。

ファイブフォース分析の目的

ファイブフォース分析は自社事業の収益性を脅かす5つの要因を分析し、市場の収益構造を明確にすることで、競争優位性を探ることが目的です。

自社の競争優位性を明確すれば、現在の事業の見直しや、新規参入が可能であるかどうかの分析も可能になります。

事業を展開すべきか撤退すべきかの経営判断の参考にできるため、マーケティング担当だけでなく、経営陣も含めて、ファイブフォース分析を実践するのがおすすめです。

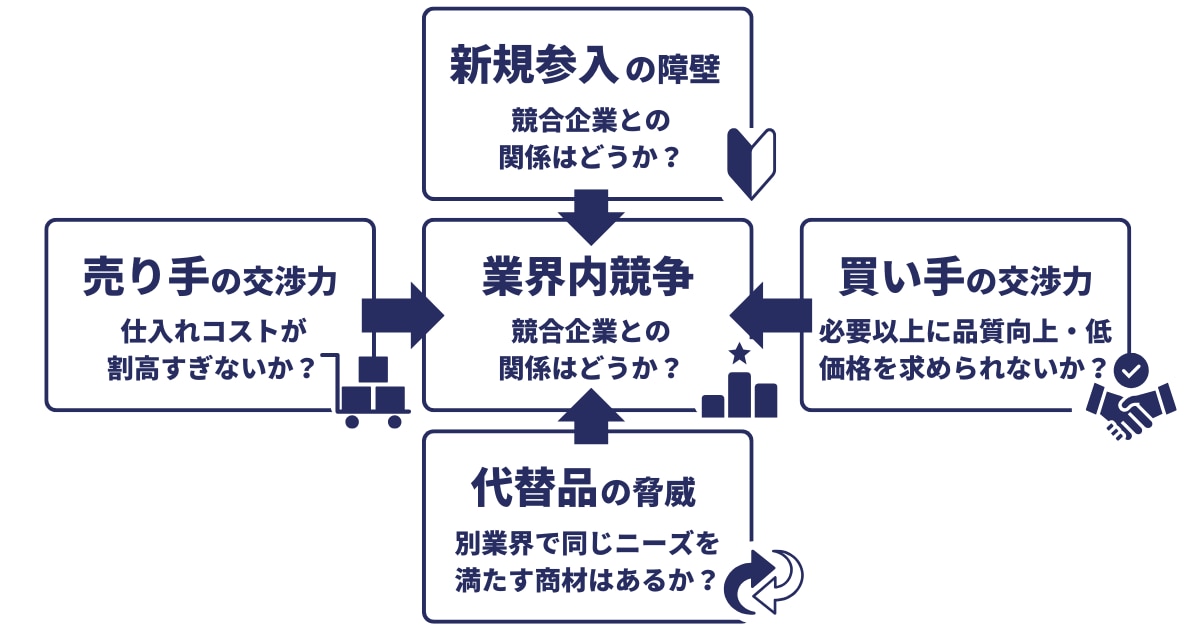

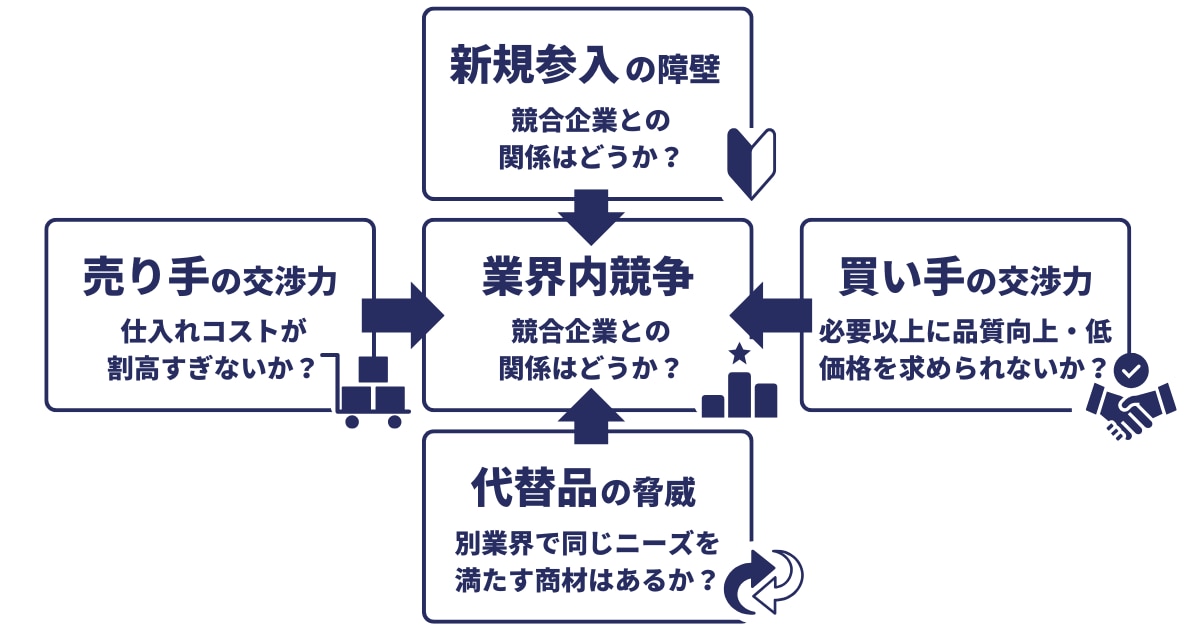

ファイブフォース分析で定義される「5つの脅威」とは

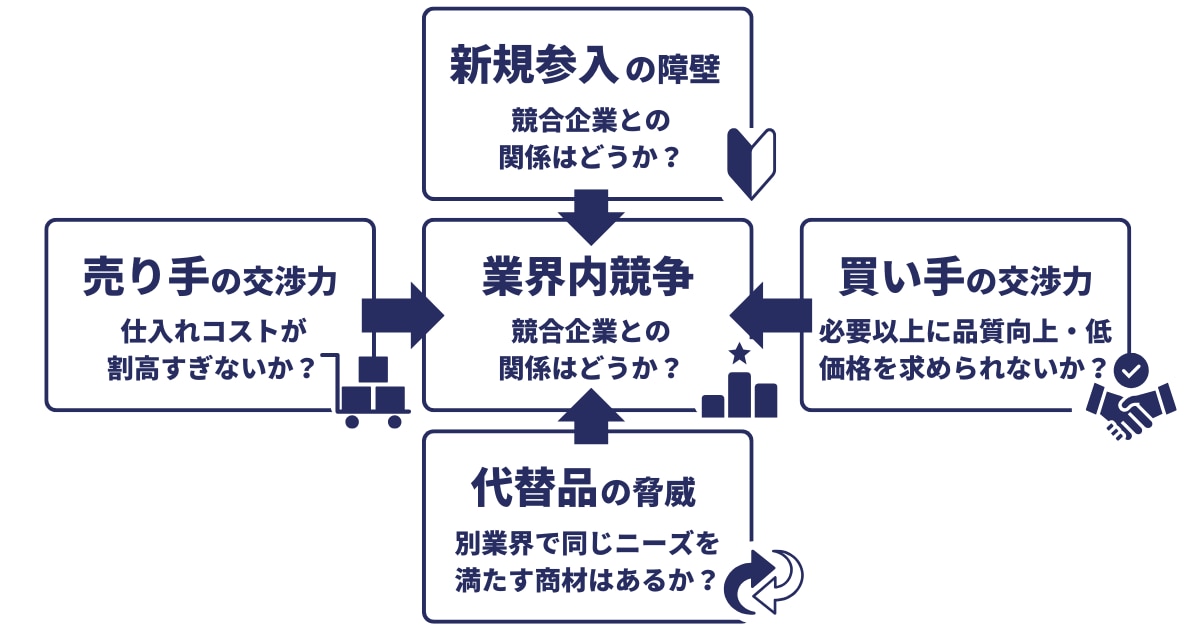

ファイブフォース分析には、5つの脅威と呼ばれる以下の競争要因があります。

- 業界内競争

- 買い手の交渉力

- 売り手の交渉力

- 代替品の脅威

- 新規参入の障壁

以上の要因は、すべて自社の収益性に影響する脅威です。

収益性を上げられる要素はどこにあるのか、どこが収益の障壁となっているのかを、5つの要因から分析できます。

それぞれがどのような要因であるかを、以下で解説します。

業界内競争 :競合企業との関係はどうか?

業界内の脅威、それは「競合他社」です。

競合他社がどれほどのシェアを誇っているかや、規模感・商品力などを分析することで、自社と比較してどの程度強いのかを把握できます。

たとえば、以下のような要素で競合他社の強さを考慮できるでしょう。

- シェア率

- 従業員数

- 資本金

- 商品

- ブランド性

以上のような要素から、自社が競合他社に勝てる要素や戦略を分析しましょう。

関連記事:競合分析とは? フレームワークを活用したやり方とおすすめツール

買い手の交渉力:必要以上に品質向上・低価格を求められないか?

買い手とは「業界内での顧客」を指します。

買い手が品質向上を求めたり、低価格帯を希望したりする状態は、交渉力の強い状態です。

企業は必要以上の低価格を余儀なくされるなどの脅威となり得るでしょう。

価格競争が激化して買い手市場となってしまうと、自社の収益性が減少する可能性もあります。

買い手の交渉力によって脅威とならないよう、価格と品質の妥当性を明確に説明できるようにしておき、一定の顧客に依存しないことが重要です。

売り手の交渉力:仕入れコストが割高すぎないか?

売り手とは「商品・サービスの原材料や資源の提供者」を指します。

売り手の交渉力が高くなると、仕入れコストが割高になり、収支のバランスが崩れてしまう可能性があるでしょう。

原材料の高騰が続き、売り手の交渉力が高いままになると、業界内の利益が減少し、市場の縮小が起こることも考えられます。

企業単位で対策をするのであれば、売り手との契約は複数しておき、代替可能な状態にして選択肢を持っておくといいでしょう。

代替品の脅威:別業界で同じニーズを満たす商材はあるか?

代替品とは、自社の商品・サービスに代わる他社の製品を意味しています。

しかし、ファイブフォース分析では競合他社による代替品ではなく、別の業界で開発された製品による脅威を指します。

たとえば、Eメールに変わって急速に発展したLINEなどのSNSや、レンタルビデオに変わって登場したAmazon・Netflixなどのオンライン視聴サービスが、代替品にあたります。

代替品の需要が高まると、市場が小さくなり、自社の収益性が低価しやすくなるでしょう。

代替品と自社の商品・サービスとの品質やコストの差を分析し、差別化を図れる要素を見出す必要があります。

新規参入の障壁:新規参入の障壁の高さはどのくらいか?

新規参入の障壁の高さは、脅威としておさえておくべき指標です。

市場の動向によっては、新規参入の企業が増え、自社の収益性が大きく減少する可能性もあります。

反対に、自社が新規参入のチャンスを得られる場合もあるでしょう。

新規参入の脅威を把握するためには、市場規模や参入するために必要な資材や技術、コストなどを踏まえて、自社にどのような影響を及ぼすのか分析することが重要です。

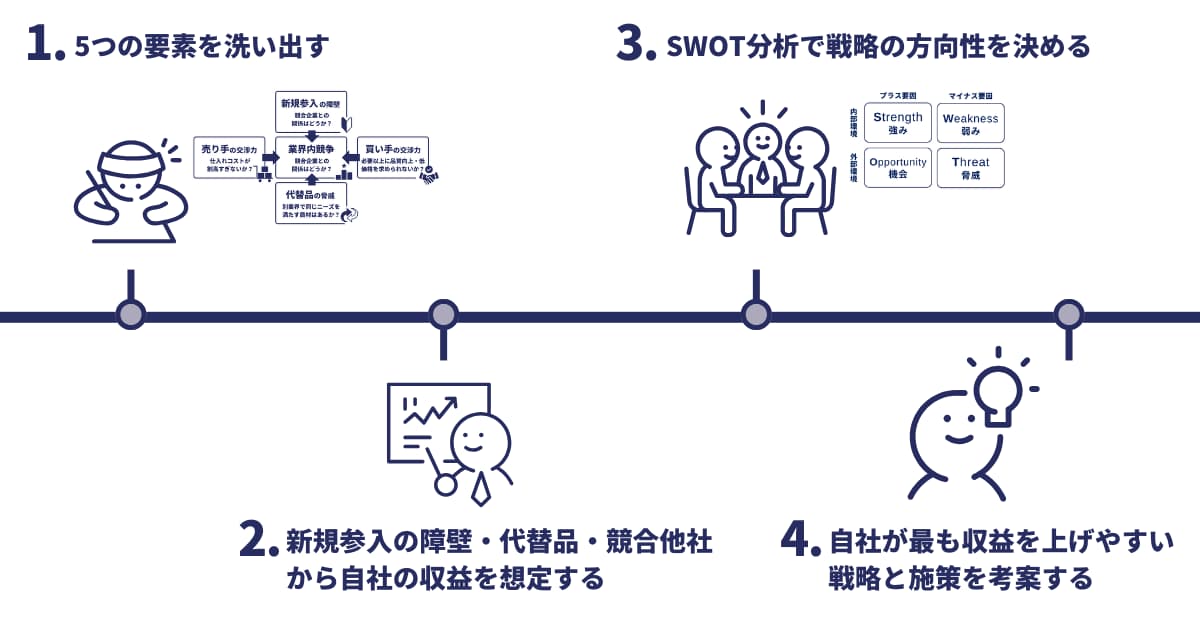

ファイブフォース分析を効果的に行う手順4つと具体的なやり方

ファイブフォース分析を行う手順を解説します。

より効果的にするためには、他のフレームワークも併用するのがおすすめですので、あわせてご紹介します。

- 5つの要素を洗い出す

- 新規参入の障壁・代替品・競合他社から自社の収益を想定する

- SWOT分析で戦略の方向性を決める

- 自社が最も収益を上げやすい戦略と施策を考案する

1.5つの要素を洗い出す

まず、5つの脅威を洗い出しましょう。

まず、5つの脅威を洗い出しましょう。

- 業界内競争

- 買い手の交渉力

- 売り手の交渉力

- 代替品の脅威

- 新規参入の障壁

この時、事業の目的、事業ゴールをあらかじめ書き出しておくと、何が自社にとって脅威となりうるのかを見極めやすくなるので、おすすめです。

例)

洗い出しの際は、こちらのテンプレートをぜひご活用ください。

→【記入例付き】マーケティングフレームワーク・テンプレート集

もしも「思いつかない…」など洗い出しに苦戦してしまった場合は、PEST分析や3C分析など、別の外部環境分析フレームワークを活用するのがおすすめです。

たとえばPEST分析で社会や技術の変化に注目したり、3C分析で顧客や競合の視点から見直すことで、新たなヒントが見つかることがあります。

実は、これらのフレームワークはそれぞれに重なり合う部分があり、視点を変えることで分析がより深まりやすくなるのです。

無理に一つの型にはめようとせず、柔軟に組み合わせながら、まずは現状を多角的に見つめることから始めてみましょう。

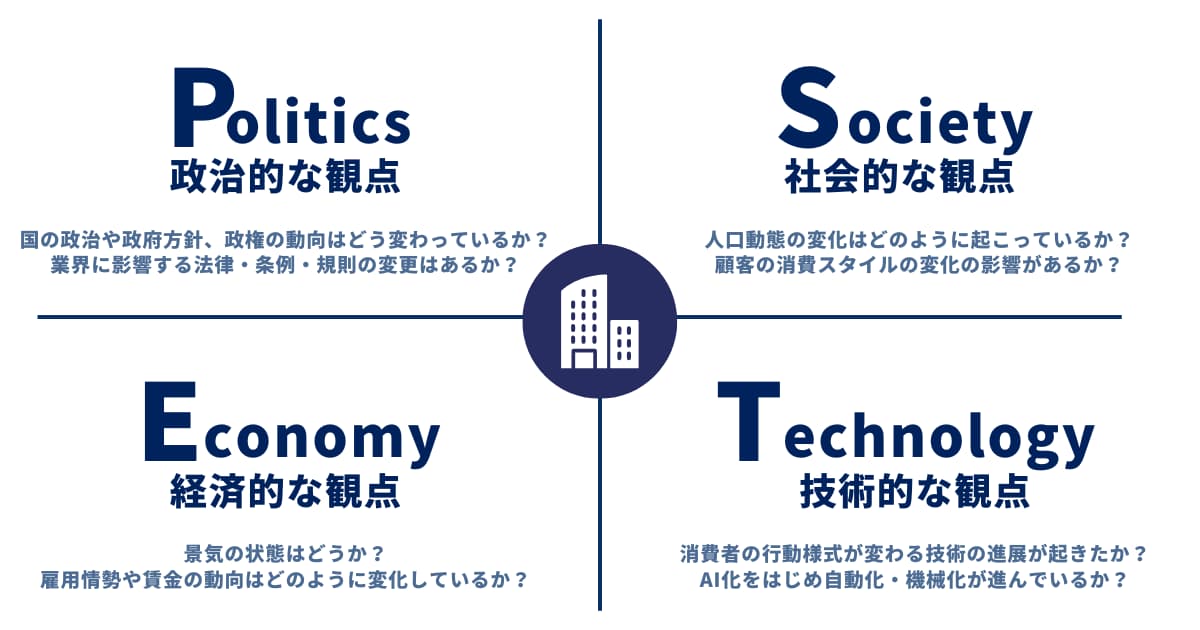

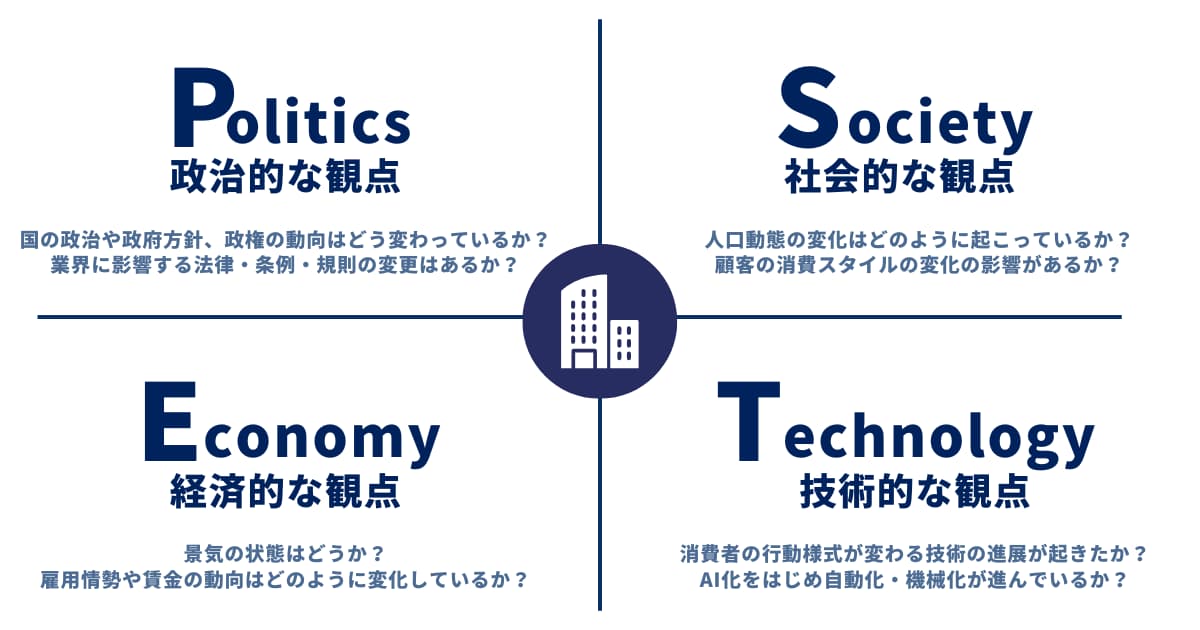

①PEST分析:業界外の外部環境(マクロ環境)を分析できます。

【PEST分析の要素】

- Politics:政治

- Economy:経済

- Society:社会

- Technology:技術

自社ではコントロールできない外部環境を認識しておくことで、現状と今後の成長性を把握でき、新規参入の障壁や代替品の動きが見えやすくなります。

関連記事:PEST分析の基本と実践!テンプレートを使った具体例と成功のコツを解説

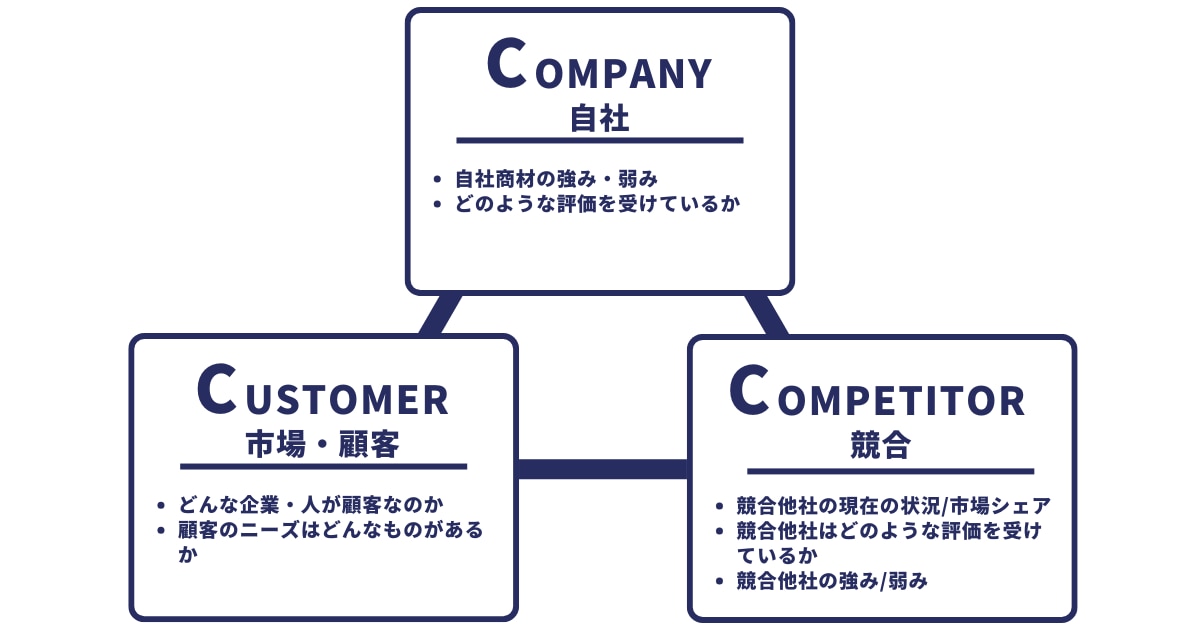

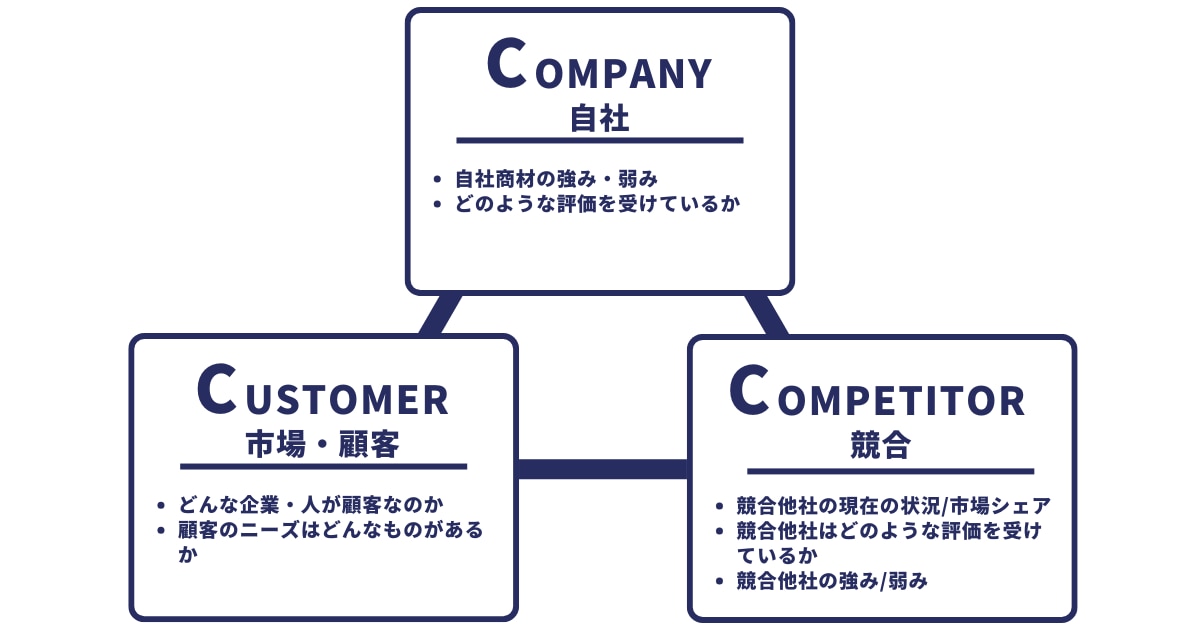

②3C分析:業界内の外部環境(ミクロ環境)を分析できます。

【3C分析の要素】

- Customer:市場、顧客

- Competitor:競合

- Company:自社

業界を構成する3つの要素を分析することで自社の強みを明確にできるため、業界内競争はもちろん、買い手と売り手の交渉力の要素について掴みやすくなります。

関連記事:3C分析とは?テンプレートで簡単にできるやり方【目的・事例もわかりやすく解説】

2.新規参入の障壁・代替品・競合他社から自社の収益を想定する

洗い出した新規参入の障壁・代替品・業界内競争の現状から、自社の収益性への影響を想定します。

たとえば、Webサイト制作会社で想定して考えてみましょう。

国内の経済がデフレの状態かつ、競合他社には自社よりも優秀なエンジニアがいる場合だと、"競合他社の脅威は大きい"と考えられます。

さらに、ネット集客の需要は今後も伸びることが想定されるため、"新規参入の脅威も大きい"でしょう。

現状のままだと、"自社の収益性を上げていく際の脅威は大きい"という分析ができます。

このように、自社の収益性への影響を考えるには、自社の現状も合わせて分析することが重要です。3C分析で洗い出した「自社」の情報を活用するといいでしょう。

3.SWOT分析で戦略の方向性を決める

ここまでで、分析した要素を戦略に落とし込むために「SWOT分析」を行いましょう。

SWOT分析により、自社の強みと弱みに加え脅威と機会になる要素を整理することで、戦略の方向性が見えてきます。

外部環境や競合の脅威を踏まえて、自社の内部環境を詳細に分析することで、新たなビジネスチャンスの創出や競合優位性を確保できる事業を見出すことが可能です。

関連記事:SWOT分析とは?テンプレートを使ったかんたんなやり方【具体例付き】

4.自社が最も収益を上げやすい戦略と施策を考案する

SWOT分析で明らかになった戦略の方向性をもとに、具体的な戦略・施策を考えていきましょう。

たとえば、先ほど例に出した「Web制作会社で収益を上げやすい戦略」を例にして考えてみます。

競合他社よりも優れたエンジニアはいませんが、優秀なデザイナーはいるという強みがあったとします。

そして競合他社では、エンジニアによる制作を行うため、Webサイト制作費用が高く、納期も長期間である現状があります。そこで、ノーコードツールを活用した短期納品・低単価を実現できれば、機会創出が可能です。

さらに優秀なデザイナーによる高いデザイン性も併せて打ち出すことで、自社の強みを活かした収益性の高い戦略を立案できます。ネット集客に悩む中小企業や個人店舗は、予算が限られている場合も多いため、買い手の交渉力による影響も小さく、競争優位性の確保も実現できるでしょう。

関連記事:Webマーケティング戦略の立て方とは?基本の3ステップとフレームワーク

関連記事:リード獲得とは?見込み顧客を増やす施策や事例をご紹介

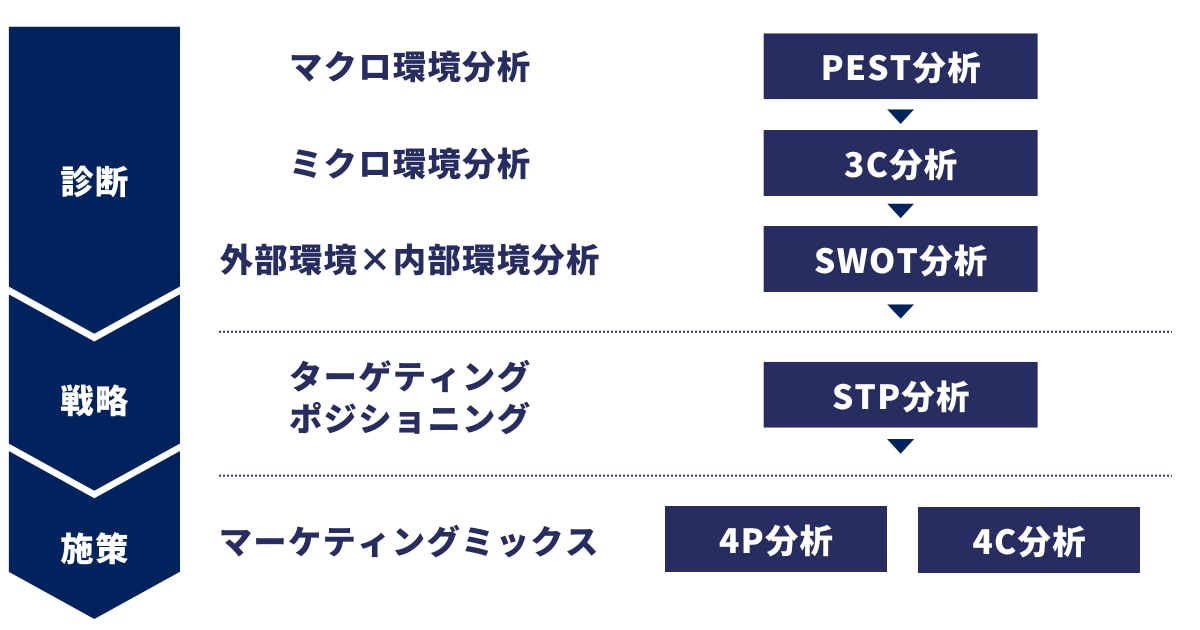

※参考:マーケティング戦略・策定で活用できるフレームワーク

マーケティング戦略・策定ですべき分析については、効果的な順番があります。この流れも意識しておくとより一層分析を深めれらますので、押さえておきましょう。

ファイブフォース分析の活用法【他フレームワークと連携】

ファイブフォース分析は自社を取り巻く脅威を分析するフレームワークです。

5つの脅威を洗い出した後は、その結果を他のフレームワークと連携させることで、より詳細な分析ができます。「どのように組み合わせればよいのか」「どのような成果が得られるのか」を解説します。

組み合わせ |

使いどころ |

得られる効果 |

PEST分析 |

未来の予測 |

世の中の流れに早く気づける |

3C分析 |

強みの把握 |

自社の強みがより明確になる |

SWOT分析 |

戦略設計 |

脅威への対応や強みの活かし方がわかる |

STP分析 |

ターゲット設定 |

戦いやすい市場を見つけられる |

4P分析 |

施策策定 |

顧客のニーズや競合の動きなどの外部環境も考慮できる |

4C分析 |

施策策定 |

「顧客にとっての価値」と「市場における競争」の |

PEST分析×ファイブフォース分析

PEST分析とファイブフォース分析をかけ合わせることで、世の中の流れが業界にどう影響するかを見ることができます。

PEST分析で得られたトレンドを、ファイブフォース分析の各要素に当てはめて考えることで、「どの競争要因に、どんな影響が出そうか?」が見えてきます。

たとえば、技術革新のスピードが加速しているなら、代替品の脅威が高まりやすい。あるいは、社会構造の変化によって買い手の交渉力が強まる可能性もあります。

このように、PESTで捉えた外部環境を、ファイブフォース分析の各要素に落とし込むことで、より実践的な戦略判断ができるようになります。

PEST分析とは、「Politics:政治」「Economy:経済」「Society:社会」「Technology:技術」の4つの視点で、世の中の変化を把握するためのフレームワークです。

PEST分析の要素 |

ファイブフォースでの示唆と連携例 |

Politics(政治) |

規制や法律によって新規参入障壁が高まる/緩和される |

Economy(経済) |

景気動向や為替の影響で買い手の交渉力が変化 コスト高騰で供給側(売り手)の交渉力が強くなる可能性 |

Society(社会) |

ライフスタイルの変化により代替品の脅威が高まる 顧客価値観の変化で競争の軸が変化する |

Technology(技術) |

新技術により新規参入が簡単に |

分析例

AI技術の進化により参入障壁が下がる業界において、新たな競合出現のリスクを先回りして戦略に組み込む。

3C分析×ファイブフォース

3C分析にファイブフォース分析の要素を対応させることで、業界内競争をより深く理解した上で、自社の強みを見直すことができます。

「競合とは誰か」「市場にはどんな脅威があるか」3Cの要素により多角的に答えられるのです。

たとえば、競合分析の際に「新規参入のしやすさ」や「代替手段の存在」といった観点を加えることで、単なる同業他社との比較にとどまらない、より広い競争環境を見渡すことが可能になります。

こうした整理を通じて、自社が本当に戦えるフィールドはどこか、どんな強みを伸ばすべきかを、より確かな根拠をもって見直すことができるのです。

3C分析とは、「Customer(市場、顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの観点から業界内の情報を調査・整理するフレームワークです。

3C分析の要素 |

ファイブフォースでの示唆と連携例 |

Customer(市場・顧客) |

買い手の交渉力や代替品の脅威をもとに、顧客ニーズを捉えなおす |

Competitor(競合) |

業界内の競争の激しさを分析し、差別化戦略や提携戦略を設計 |

Company(自社) |

業界内競争を踏まえて自社の強み・差別化ポイントを明確化 |

分析例

新規事業立ち上げ時に、業界構造をファイブフォース分析で捉えた上で、3C分析で「自社は誰に、どんな価値を、どのように届けるか」を設計する。

SWOT分析×ファイブフォース

ファイブフォース分析で明らかになった5つの競争要因は、SWOT分析の「脅威(Threat)」や「機会(Opportunity)」として整理し直すことで、SWOT分析の精度を上げることができます。

たとえば、脅威となる要素はそのまま「T(Threat)」に、逆に影響が小さい、あるいはポジティブに働くと判断できる要素は「O(Opportunity)」として活用するイメージです。

こうして抽出した外部環境の変化を、自社の強み(Strength)・弱み(Weakness)と掛け合わせて考えることで、単なるSWOT分析の要素の棚卸しにとどまらない、より実践的な戦略設計が可能になります。

つまり、ファイブフォース分析を活用することで、「どんな機会に、どんな強みで勝負するのか」「どの脅威に、どんな弱みが足を引っ張りそうか」といった、具体的な戦略シナリオに落とし込むヒントが得られるのです。

SWOT分析とは、内部環境と外部環境を、プラス要因・マイナス要因に分類して分析するフレームワークです。「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4つの要素に分類できます。

SWOT分析の要素 |

ファイブフォースでの示唆と連携例 |

Strength(強み) |

外部の脅威(競争、交渉力)に対して、自社が耐性を持つ要因を特定 |

Weakness(弱み) |

業界内競争において致命的になりそうな要因を特定 |

Opportunity(機会) |

ファイブフォース分析で発見した「競争が穏やかな領域」や「新規参入が簡単/難しい市場」が機会になるか精査 |

Threat(脅威) |

ファイブフォースの5要因すべてについて、自社にとって脅威になるか精査 |

分析例

価格競争が激しい業界だが、自社は独自のサブスクリプションモデルを持つため、割引制度を導入するなどして脅威を跳ね返す戦略を立案。

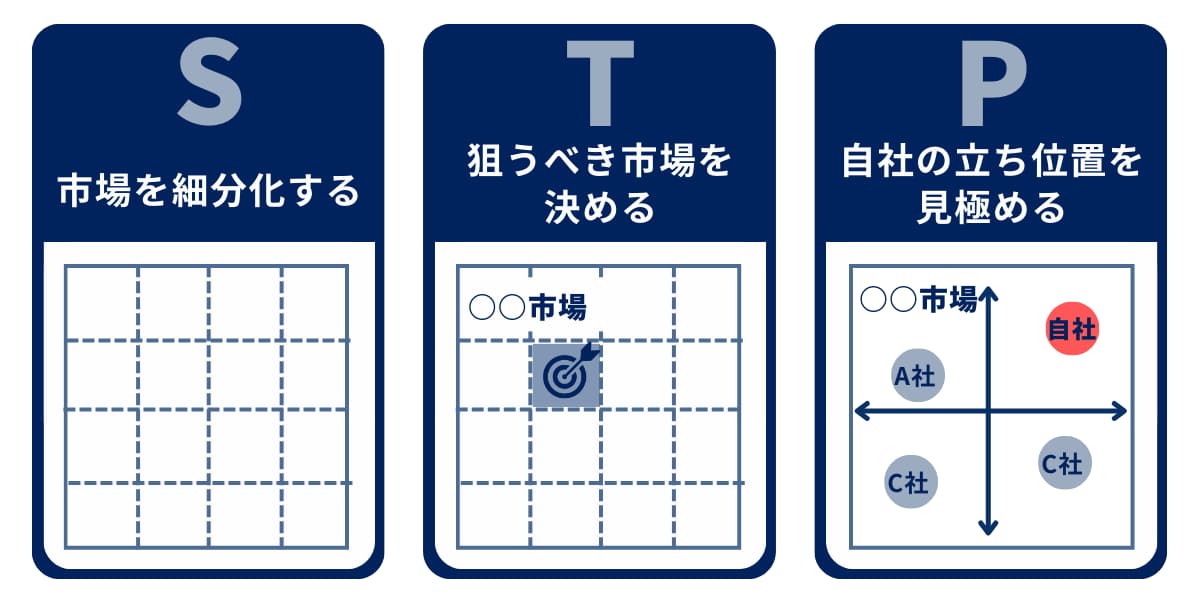

STP分析×ファイブフォース分析

ファイブフォース分析で「競争の激しい領域」を見極めたうえでSTP分析を行うことで、競争を避けつつ、自社が勝ちやすいセグメントを見極めやすくなります。

業界全体の競争構造を把握せずにセグメントを選んでしまうと、参入後に価格競争やシェア争いに巻き込まれてしまう可能性もあります。

そこでまずは、ファイブフォース分析で「競争が特に激しい領域」や「新規参入の難易度が高い領域」などを把握し、その結果をふまえてSTP分析を行うことで、競合が少なく、自社の強みが活きやすい市場セグメントを見つけやすくなります。

結果として、より実現可能性の高いマーケティング戦略につなげることができるのです。

STP分析とは、Segmentation(セグメンテーション|市場を細分化する)、Targeting(ターゲティング|狙うべき市場を決める)、Positioning(ポジショニング|自社の立ち位置を見極める)の3つを軸に分析するマーケティングのフレームワークです。

STP分析の要素 |

ファイブフォースでの示唆と連携例 |

Segmentation (市場を細分化する ) |

ファイブフォースの分析から、競争圧が弱いセグメントや参入障壁が高いセグメントを見つける |

Targeting |

顧客の交渉力が低く、代替品が少ない層を狙うことで利益性を高める |

Positioning |

業界内競争が激しい場合、顧客価値に基づく独自ポジションを明確化して価格競争を回避する |

分析例

市場で「大企業向け」商材について競争激化しているが、「地方の中小企業向け」については代替品もなく、競合が少ないため、そのセグメントにポジショニングする。

4P分析×ファイブフォース分析

4P分析はつい自社目線だけで分析を進めてしまいがちですが、ファイブフォース分析を取り入れることで、顧客のニーズや競合の動きといった外部環境もしっかりと視野に入れられます。

これにより、「何を、いくらで、どこで、どのように提供するか」といった4Pの要素が、より現実に即した、効果的なものにブラッシュアップされていきます。

4P分析は、企業目線でマーケティング施策を立案・企画するフレームワークです。

4P分析の要素:「Product(製品・サービス)」「Price(価格)」「PlacePlace(販促場所・チャネル)」「Promotion(販促方法)」

|

4P分析の要素 |

ファイブフォースでの示唆と連携例 |

Product(製品・サービス) |

代替品の脅威:機能や価格だけでなく、独自の価値(デザイン、UX、世界観)を設計して代替しにくい商品にする |

Price(価格) |

買い手の交渉力:割引制度を設けたり、価格帯の幅を持たせることで、交渉力への対応策を設計 |

Place(流通・販売チャネル) |

売り手の交渉力:サプライヤーの影響が大きい場合、自社チャネルの確保や直販体制の構築でリスク分散 |

Promotion(販促方法) |

競合との競争:独自のブランドやメッセージで差別化し、価格競争からの脱却を図る |

分析例

競合が多く価格競争の激しい業界のため、「商品そのものの価値ではなく、サブスクリプションの利便性(Place)」や「購入後の体験(Promotion)」で差別化することで、競争圧を緩和する。

4C分析×ファイブフォース分析

4C分析とファイブフォース分析を組み合わせることで、「顧客にとっての価値」と「市場における競争」のバランスを見極めやすくなります。

どれだけ魅力的な価値を提供しているつもりでも、競合が多かったり、代替手段が豊富だったりすると、なかなか選ばれづらいのが現実です。

そんなときに役立つのが、ファイブフォース分析。市場全体の競争構造を把握することで、「この価値は本当に顧客に届くのか?」「そもそもどんな価値が選ばれやすいのか?」を冷静に見直すことができます。

4Cで見える「顧客目線の価値」と、ファイブフォースで見える「競争の現実」の両面を重ねることで、自社の強みを活かしつつ、選ばれる施策を描きやすくなるのです。

4C分析は顧客目線でマーケティング施策を立案・企画するフレームワークです。

4C分析の要素:「Customer Value(顧客価値)」「Cost(顧客コスト)」「Convenience(利便性)」「Communication(コミュニケーション)」

4P分析の要素 |

ファイブフォースでの示唆と連携例 |

|

Customer Value(顧客価値 |

代替品が多い場合、価格でなく独自の体験価値やストーリーで差別化する |

|

Cost(顧客コスト) |

顧客の価格交渉力が強い場合、トータルコスト削減(サポート含む)で対応 |

|

Convenience(利便性) |

売り手の交渉力が高く供給不安がある場合、直接販売などで利便性を担保 |

|

Communication(コミュニケーション) |

業界の競争が激しい中でも、顧客との接点設計(LINE、カスタマーサポートなど)でエンゲージメント強化し離脱を防ぐ |

分析例

SaaS業界で買い手の交渉力が高く、競合も多い場合、「すぐに使えるノウハウ提供(Communication)」と「無料プラン設計(Cost to Customer)」を組み合わせ、顧客接点で勝負する。

ファイブフォース分析を行うときの注意点

ファイブフォース分析を行う際の注意点として、以下3つをおさえておきましょう。

- 分析する業界を明確にしておく

- 客観的に分析を行う

- 参入障壁が高ければ撤退する選択肢も持つ

それぞれの注意点を具体的に解説します。

分析する業界を明確にしておく

現在の業種業態は他分野からの参入も増え、どこまで分析するかの判断が難しくなっています。

そのため、分析する対象となる業界を明確にしておかなければ、分析結果も変わってくるでしょう。

また、IT分野などの業種が細分化されている場合も定義付けが難しくなります。

まずは分析対象とする業界の定義付けを明確にして、分析結果にブレがないようにしましょう。

客観的に分析を行う

ファイブフォース分析は特定の業界を定めて調査・分析を行うため、客観的な分析が難しくなりがちです。

たとえば買い手の交渉力を例にしてみましょう。

自社の顧客データが豊富だったり、競合優位性を確保できていたりする状態であれば、買い手の交渉力の影響を受けづらいため、相対的な判断が難しく感じる場合もあります。

そのため、客観的な分析を行うためにも、可能な限り客観的なデータの収集を行ってから分析をしなければいけません。

参入障壁が高ければ撤退する選択肢も持つ

新規参入を考えている場合であれば、参入障壁の高さによって撤退する選択肢も必要です。

業界内や代替品の脅威が小さくても、莫大な初期投資や特殊技術が必要な場合や、売り手の脅威が大きい場合は、継続的な事業拡大が難しいという見方もできます。

もちろん、参入障壁が低ければ参入するべきともいえないため、ファイブフォース分析の5つの脅威すべてを把握し、自社の内部環境や事業計画を踏まえて、総合的に判断するようにしましょう。

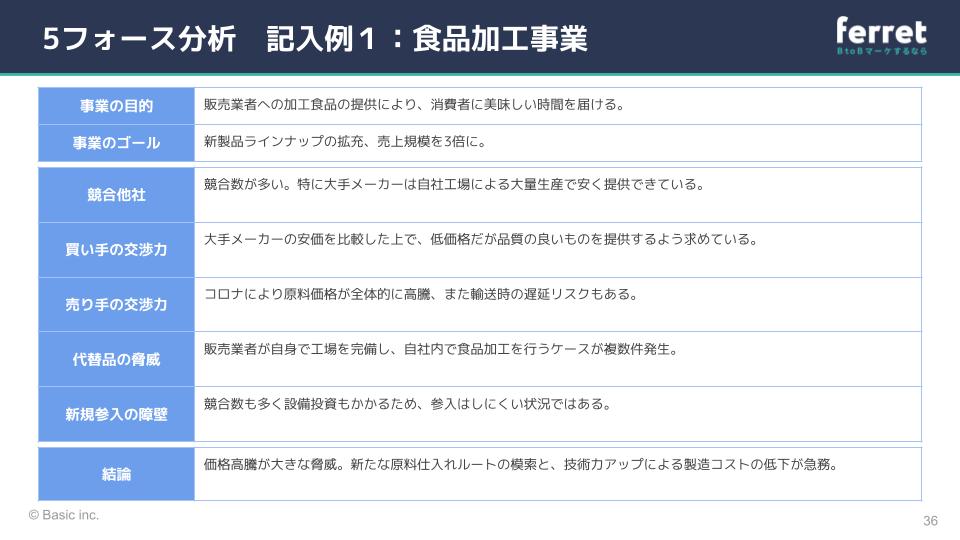

ファイブフォース分析のテンプレートと記入例

ファイブフォース分析をどのようにすればいいのか。具体的な例をテンプレートを用いて解説します。

5フォース分析を含む、12種類のフレームワークを収録したテンプレートをご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

→【記入例付き】マーケティングフレームワーク・テンプレート集

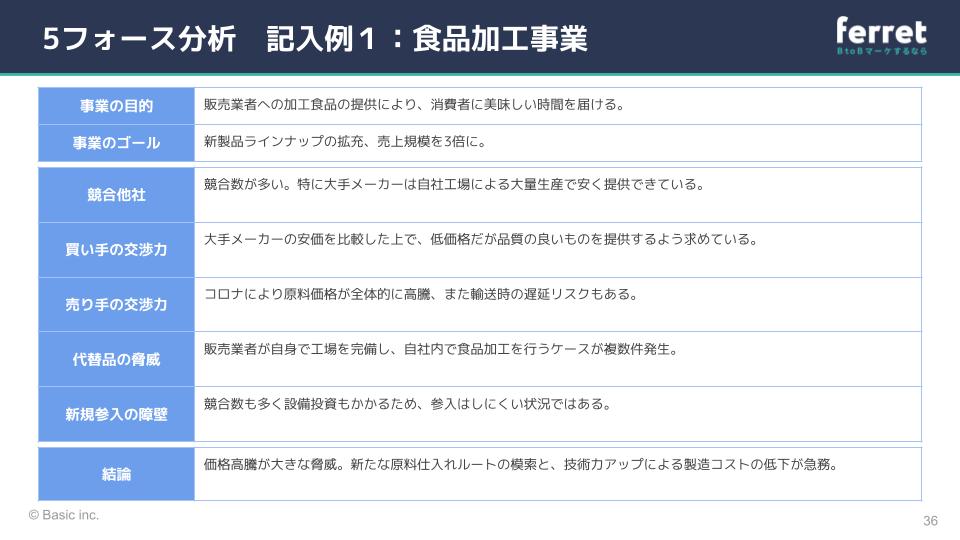

記入例1:食品加工事業

食品加工事業の例です。

コロナ禍をきっかけに、原材料価格の高騰が続いており、食品加工業界にとってはコスト管理がますます難しくなっています。ファイブフォース分析を行うことで、こうした外部要因だけでなく、同業他社の価格戦略や供給体制など、競争環境の全体像も見えてきます。

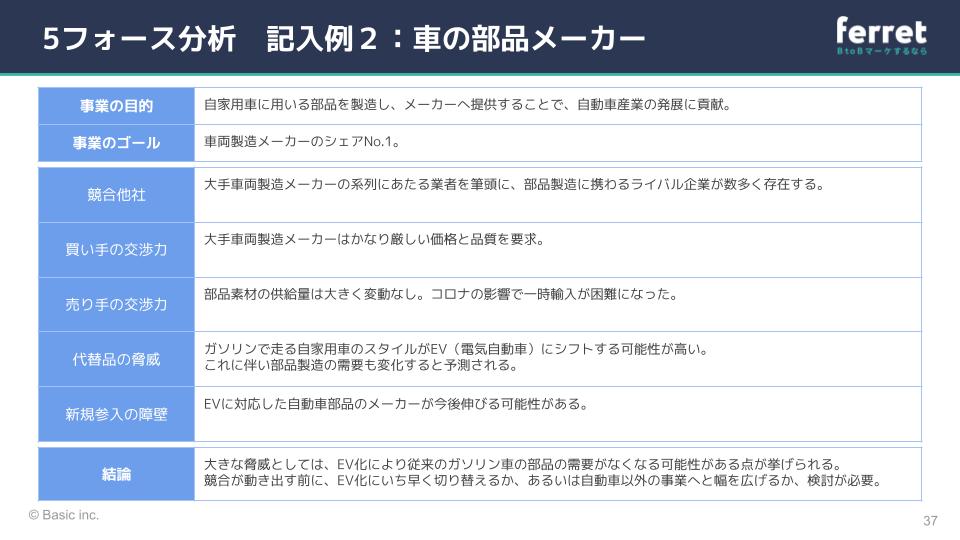

記入例2:車の部品メーカー

車の部品メーカーの例です。

ファイブフォース分析を通じて見えてくるのは、EVシフトの加速によって、これまでの車両部品の需要構造が大きく変わりつつあるという現実です。

こうした変化を正しく捉えることで、今後の事業の方向性を検討するタイミングに気づくことができます。

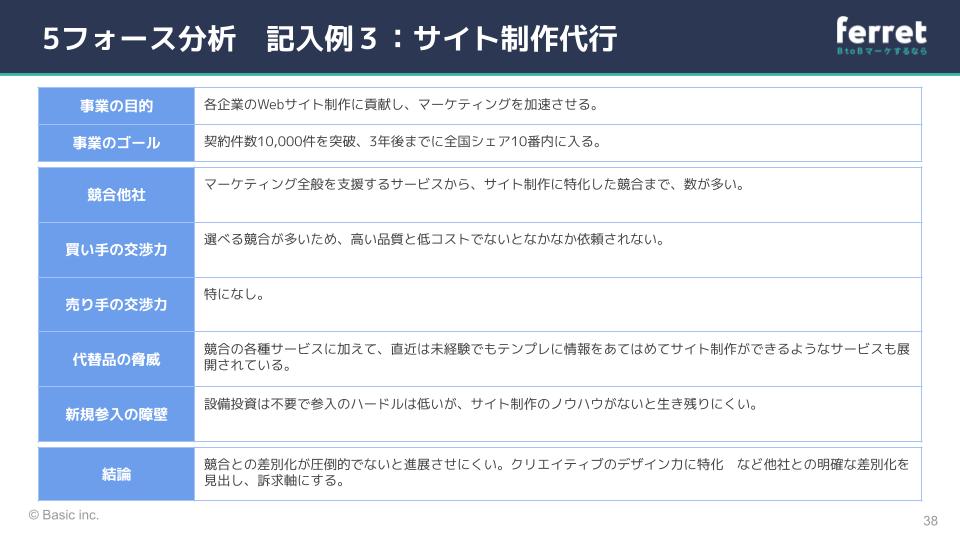

記入例3:サイト制作代行

サイト制作代行の例です。

ファイブフォース分析から、未経験の方でも手軽にWebサイトを制作できるサービスが急速に広まっていることが読み取れます。こうした状況から、自社サービスの強みを見直し、他社との差別化ポイントを明確に打ち出していく必要性に気づくことができます。

分析方法や結果の活かし方に迷ったら「ferret」にご相談ください

「でも、実際にここまでの分析をやりきるのは難しい」「分析はできたけど、次に何をすれば成果が出るのか?」そんな悩みをお持ちではありませんか?もし少しでも思い当たるなら、ぜひ「ferret」にご相談ください。

「ferret」は、BtoBマーケティングの支援サービスです。コンサルティング・運用代行から、マーケティングツールの提供まで、あらゆる領域をカバーしているからこそ、貴社に最適な解決策をご提案できます。

「ちょっと壁打ち」からでも大歓迎です。まずはお気軽にご相談ください!

>ferretサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

まとめ:ファイブフォース分析で自社が勝てる市場を狙う

ファイブフォース分析は、以下5つの脅威を調査して、業界の構造を把握、自社の収益性への影響を分析するために用いるフレームワークです。

- 業界内競争

- 買い手の交渉力

- 売り手の交渉力

- 代替品の脅威

- 新規参入の障壁

PEST分析やSWOT分析などのフレームワークと併用することで、経営戦略の立案や具体的なアクションプランへの落とし込みもできます。

ただし、客観的なデータ収集や分析対象となる業界の定義付けを明確にしておかなければ、正確な分析結果が出ずに判断できなくなるため、注意してください。

ファイブフォース分析を効果的に活用して、自社が競争優位性を確保できる市場を探してみましょう。

ただ、フレームワークで課題を洗い出しても、「分析したけど、次に何をすれば成果に繋がるのか?」と立ち止まってしまうこともありますよね。

そんな際は当社「ferret」にご相談ください。

「ferret」は、貴社の課題を丁寧にヒアリングし、現状分析 → 戦略設計 → 施策の実行 → 改善まで、BtoBマーケティングを総合的にサポートします。

単なる分析にとどまらず、売上やリード獲得といった“具体的な成果”に繋げる方法をご提案します。「ちょっと壁打ちだけ」でも大歓迎です。まずは資料をご覧いただき、気になることがあればいつでもお気軽にご相談ください。