SFAとは何か?マーケティングツールCRMやMAとの違いをわかりやすく解説

SFA(Sales Force Automation)とは、顧客情報・商談化案件のプロセスを一元管理するツールです。情報管理の他、どのようなマーケティング施策や営業活動が契約成立のために効果的だったのか分析し、次の施策に生かすこともできます。

ただ、初めて導入を検討している企業の方は、導入タイミングや運用の仕方など悩むことも多いはず。この記事では、SFAの基礎知識から、適切な導入タイミング、運用で失敗しやすいポイントとその改善策を解説します。

■あわせて読みたい資料:アナログな手法から脱却したい方へ!

→BtoBの営業活動をデジタルを使って効率化する方法

解説をするのはこの人!

元木雄介(もときゆうすけ)

株式会社ベーシック マーケティング部 インサイドセールスグループ

これまで、アウトバウンド、インバウンド、インサイドセールス、フィールドセールスと、まんべんなく営業を経験。現在は、ferret Oneインサイドセールスのリーダーとして活躍中。

目次[非表示]

SFAとは?

SFA(Sales Force Automation)は、顧客情報、商談化案件のプロセスを一元管理するツールです。日本語で「営業支援システム」とも呼ばれます。

その名の通りSales Force(営業部隊)の業務を支援するためのもので、商談から受注までを管理します。

SFA(Sales Force Automation)は「営業支援ツール」

SFAは「営業活動を支援するツール」です。主にセールス部門で、営業活動の効率化のために利用されます。営業プロセスを管理するものなので、進捗管理や営業履歴、日報、活動分析などの「行動」を管理する機能がついています。

SFAで管理できる6つの情報

SFAで管理できる情報は製品によって差異があるものの、主に以下の6つが管理可能です。

- 顧客情報

- 案件情報

- Web情報

- 活動履歴

- 予算実績管理

- レポート管理

見込み顧客にサービスへの興味を持ってもらい商談に繋がってからが、SFAのもっとも効果を発揮するところです。営業活動を効率的に行うためにも、自社での活用方法をイメージしながら確認してみてください。

1.顧客情報

CRMやMAと同じく顧客情報をデータ化して管理できます。主に管理できる内容は以下のような情報です。

- 企業名(顧客名)

- 住所

- 電話番号

- 担当者

- 決済者

- コミュニケーション履歴

顧客情報の取得と管理はマーケティングにおいて最も重要な要素です。顧客データを一元管理し営業担当者に共有することで、顧客への重複セールスの防止や担当者同士の引き継ぎを効率化できます。

2.案件情報

案件情報を一元管理して、営業活動の属人化を解消を図れます。従来の営業では、各セールスマンによって経験や能力値が異なることで、営業成果にバラつきが出ていました。

しかし、 SFAなら案件情報を管理し共有できるため、案件の進捗状況を見える化し、企業の営業ノウハウを蓄積できます。

商談内容を分析して、共有された営業ノウハウを活用することで、営業担当者全員が一定の成果を上げられる体制を整えられるでしょう。

3.Web情報

SFAツールにはWebアンケートを簡単に作成できる機能があります。Webアンケートからの情報を蓄積し共有して、顧客に対してより最適なアプローチ施策も可能です。

顧客の声をリアルタイムで取り入れることで、目標までの営業活動の状況も把握できます。

4.活動履歴

活動履歴は、営業担当者が行ってきた営業プロセスを見える化した情報です。テレアポのコール数から訪問数、商談の回数や成約率などの活動における結果までを数値化して管理できます。

属人化による営業活動の非効率さの改善や、人事評価の基準を明確にできることからのモチベーション向上にも役立つでしょう。営業活動でうまくいっていない部分を発見でき、組織全体の生産性向上にもつながります。

5.予算実績情報

予算実績情報は、納品予定日とサービスの金額情報から売り上げを予測し、予算や実績と比較して進捗管理を行います。売り上げを測定できるため、組織の最終売上目標やそこまでの達成度合いも効果的に活用できるでしょう。

設定していた予算と実績にどれくらいのズレがあるかなどの目安にもなり、継続して活用すれば、予算組の段階からより効率的な営業活動が可能です。

6.レポート情報

営業活動の情報を集計レポートとして作成して管理する機能も備わっています。 SFAに蓄積された活動データは集計して分析できるため、非効率な部分や成果に結びついていない原因を探るのに効果的です。

ツールによって分析方法は異なりますが、商材別やエリア別などの多様な側面から分析できるため、会議資料にも併用できます。

SFAとCRM・MAの違いとは?

SFAとCRM(Customer Relationship Management)は共通する機能が多く、利用するシーンが重なることもあるため、違いがよくわからない方もいるかもしれません。

どちらもデータを見える化して共有したり、それを基に業務を効率化したりするのは同じですが、対象とする業務が異なります。

- SFA→営業活動を支援するツール

- CRM→顧客管理のためのツール

- MA→商談までのマーケティングを自動化するツール

SFAは「営業活動を支援するツール」ですが、CRMは「顧客管理のためのツール」です。「顧客」を管理するものなので、セールスだけでなくマーケティングやカスタマサポートなど、複数の部門にまたがって顧客情報を共有するために利用されます。メール一斉配信や個別プロモーションなどの「顧客」にアプローチする機能がついています。

営業活動の効率化を図るSFAに対して、MA(マーケティングオートメーション)は見込み顧客の創出・育成に利用します。つまりMAは「商談までのマーケティングを自動化するツール」です。

顧客データを集約してマーケティング活動を効率化させるという機能では共通点がありますが、顧客にアプローチする工程やタイミングが異なるのが大きな違いです。

MAを活用して見込み顧客を獲得・育成して、SFAで商談開始から成約までを自動化すると、マーケティング全体を効率化させ生産性を向上させられるでしょう。

SFAの導入タイミングとつまずきがちなポイントとは?

SFAを導入するまでに、想像より時間や手間がかかる可能性を、念頭に入れておくことが必要です。

よくある失敗で、導入までスムーズに進んだとしても、本格運用の直前で引き継ぎに手こずるケースがあります。失敗を防ぐために、必ずテスト運用をしましょう。

また、ツールを選択する基準は、機能の多さではなく、使いやすさと自社に必要な機能が備わっているかどうかです。

加えて、SFAを導入することで生まれるメリットとデメリットの詳細の認識を、社内で共有しておくことで、社員が導入に対して理解を示してくれます。

SFA導入の目的とは

SFA導入の最終目的は売り上げの拡大です。その手段として、SFAによる営業やマーケティング活動の効率化や生産性の向上があります。

ここで間違ってはいけないのが「SFAを導入したことで売り上げが増加するわけではない」という点です。

よくある事例として、SFAを営業活動の管理にのみに活用してしまうケースが挙げられます。この場合、SFAでの管理による業務効率化が行われていないため、生産性は向上せずに売上拡大もできない状態になるのです。

SFAは、売上拡大につながる成果を効率的かつ安定的に生むためのものです。現状の課題や改善点を洗い出したうえで、SFAをどう活用するのか検討しましょ

SFAを導入する3つのメリットは?

ここまでSFAの概要や主に管理できるデータをご紹介しましたが、SFAを導入すると具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

メリット1:営業管理業務全般を効率化できる

営業プロセス管理の専用ツールであるSFAを導入することで、リードや案件のデータを効率的に管理・共有できます。

リード数や案件数が少ないうちはExcelやGoogleスプレッドシートに表を作って管理することもできますが、数が増えてくるとそうはいきません。

導入することで業務を効率化でき、より少ない人数で実務を回せるようになります。また、今まで雑務に追われていた時間を、より詳細な営業分析やトークスクリプトの改善などの有益な業務にあてることもできます。

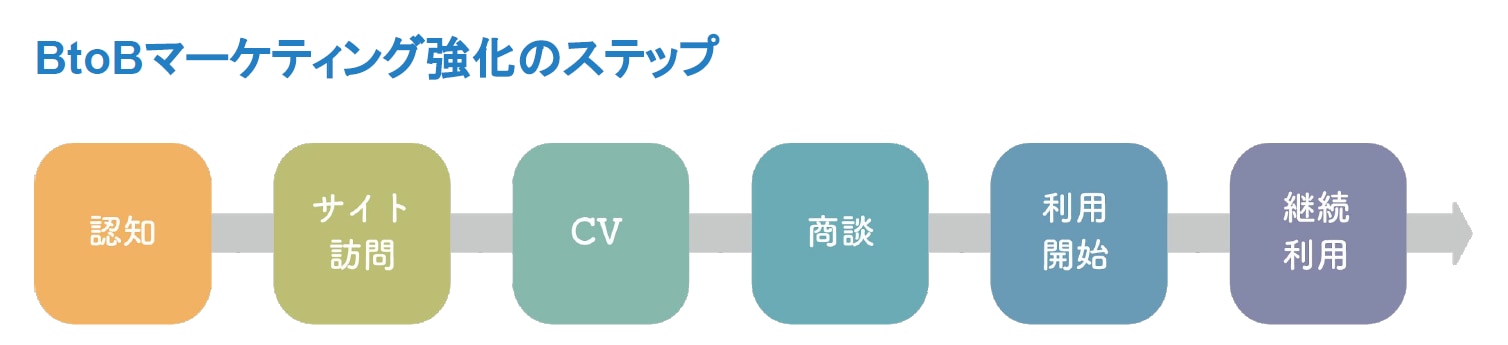

メリット2:マーケティング施策の効果を、営業情報まで含めて分析できる

BtoBは顧客の検討期間が長く、営業活動期間も長くなる傾向にあります。リード獲得から受注までの期間が長くなると、どの施策で獲得したリードが受注に結びついたのかを追いづらくなります。マーケティング施策の効果測定が困難になってしまうのです。

そこで活用したいのがSFAに蓄積される営業活動履歴です。

前項で解説したとおり、SFAには架電履歴や訪問履歴をはじめとする全ての営業活動の履歴を蓄積できるようになっています。この履歴を追っていけば、受注に結びついたリードはどのマーケティング施策で獲得したのか、どのような営業活動によって受注に結びついたのかを簡単につきとめることができます。

効果測定が困難だとPDCAの「C」の部分ができずサイクルが滞ってしまいますが、SFAでデータを一元管理することでPDCAを回せるのです。

メリット3:営業に関わる情報を蓄積・共有することで属人化を解消

SFAに蓄積されたデータは営業チーム内で共有されるので、「担当者じゃないと分からない」「特定の人だけが情報を握っている」という属人化を解消することができます。

また、営業プロセスを可視化することで、これまで各営業マンの経験と勘に頼っていた営業ノウハウを、メソッドやセオリーとしてチーム内で共有することができます。これにより、チーム全員の営業力強化につながります。

SFAの適切な導入タイミングとは?

リード数や案件数が少ないうちは、大きなコストをかけてSFAを導入する必要性はそこまで高くありません。SFAの適切な導入タイミングは、リード数や営業部メンバーが増えて部内で一元管理できなくなったときです。

業種や商材によって状況は異なるので、たとえリード数が目安より少なくても「営業情報が一元管理できていない」と感じるならば、SFAの導入を考えてみるとよいでしょう。

SFA導入タイミングの目安となる数字(一例)

総リード数 (展示会などでの名刺交換含む) = 1万件以上

架電対象となる有効リード数 = 2,000件以上

有効リードの条件は、「ホワイトペーパーダウンロード以上」「資料請求以上」など、あらかじめ基準を決めておきます。

現時点でリード数に課題がある場合は、まずはリードを増やす施策を行いましょう。

▼リードを増やす方法についてはこちらの資料を参考にしてみてください。

→3つのステップで始めるオンラインからのリード獲得術

SFA運用でつまずきがちなポイントと改善策

SFA導入後につまずきがちなポイントと、それに対して有効な改善策をご紹介します。

つまづき1:既存ツールからの移行が進まず、データが散在する

スプレッドシートやExcelシートなどで営業情報を管理していて途中からSFAに切り替えた場合、移行がうまく進まないことはよくあります。

理由として多いのが、導入決定者と現場で使用する人との意識の乖離です。リーダーや管理職が決めてSFAを導入したものの、現場にはその重要性が伝わっておらず、「入力が面倒」「ほかの事で手一杯」という理由でせっかく導入したSFAが活用されない……という光景はよく見られます。

最悪の場合、SFAは使いたい人だけが使う営業メモと化し、元のツールとSFAにデータが散らばってしまうことになります。これでは分析も改善もできません。

▼改善策:データの重要性の認識とオペレーションの改善

スムーズなSFA導入のコツは、導入決定者と現場で意識のすり合わせをしてSFAの重要性をしっかり伝えることです。

導入を決めた人は、「SFAで何ができるのか」「どんなメリットがあるのか」「何のためにSFAを使うのか」を理解していますが、他のメンバーはそうではありません。

SFAの重要性と意義をしっかり現場にも伝えることが大切です。導入決定者が積極的にレクチャーしたり勉強会を開いたりして、社内理解を広げることが有効です。

それと同時に、「データ管理はSFAに一元化する」というルールを作り、各自が使い慣れた元のツールにデータやメモを残すことを防止します。入力の負担軽減のために、事前にデモ版などを試して使いやすいSFAを選ぶことも大切です。

つまづき2:入力項目の設計が不十分で分析ができない

SFAにデータを入力するのは記録のためでもありますが、後の分析に活用するためでもあります。せっかくSFAを導入しても、入力項目の設計がしっかりできていないと分析に使えるデータになりません。

入力項目に問題があるケースとしてよくあるのは、

- 自由記入にしたら書式がバラバラで分析に使えない

- 入力選択肢を途中で変更したために以前のデータと混ざってしまう

などです。

入力選択肢の途中変更で失敗した具体例を紹介します。たとえば、リード企業の従業員数の選択肢を次のように設定し、どれか一つ選んで入力できるようにしたとします。

- 「~50人」

- 「51~100人」

- 「101人~300人」

しばらくこの選択肢でデータを入力していたところ、ターゲット企業の従業員数の平均が想定よりも多いことがわかりました。そこで、下記のような選択肢に変更することになったとしましょう。

- 「~100人」

- 「101人~500人」

- 「501人~1000人」

この設定を変更する際に、今まで「~50人」になっていた項目を書き換えて「~100人」に上書きしてしまったらどうなるでしょうか。

変更前 |

変更後(上書き) |

「~50人」 |

「~100人」 |

「51~100人」 |

「101人~500人」 |

「101人~300人」 |

「501人~1000人」 |

以前に「~50人」と入力した企業のデータも「~100人」に書き換わってしまいます。「51~100人」→「101人~500人」、「101人~300人」→「501人~1000人」も同様です。

これにより、選択肢の変更以前に入力したデータが実態と異なるものになってしまいます。これでは分析に使えません。

▼改善策:時期を区切って選択肢を変更

上記の失敗を防ぐために、選択肢の内容を変更する際はそれまで使用していた項目を上書きして変更するのではなく、時期を明記して新規作成するとよいでしょう。

上記の例でば、元々使用していた「~50人」の選択肢は「~50人(YYYY年MM月まで使用)」に変更して残しておき、新規で「~100人(yyyy年mm月から使用)」という選択肢を作成するということです。

また、SFA導入初期は選択入力ではなくフリーテキストで記入する形にしておき、よく入力される傾向が把握できたら選択式に切り替えると、選択項目の変更が少なくて済みます。フリーテキストは入力する人によって言い回しが異なるなど分析には使いにくいため、バランスを見ながら選択式にできそうなものは切り替えていきましょう。

つまづき3:入力して満足してしまい、その後の活用や分析ができていない

営業活動の履歴などの情報を入力しただけでは、SFAを完全に使いこなせているとはいえません。蓄積された情報を分析し、営業プロセス改善に活かしてこそ大きな成果が得られます。

- 受注できた案件と失注した案件の履歴を分析し、成約につながりやすいパターンを見出す。

- 営業成績のよいメンバーの営業履歴を分析し、効率化・成果向上につながるテクニックを発見する。

など。SFAに蓄積したデータを分析・活用し、PDCAを回しましょう。

SFAツールの選び方とは?

SFAツールは提供している会社によって、様々な特徴があり、使い心地などが大きく異なります。ここでは、ツールを選ぶ際、押さえておきたい7つのポイントを紹介します。

①自社に必要な機能が揃っているか

SFAツールは、さまざまな種類のものが提供されており、会社それぞれで独自の機能が提供されています。

ほぼすべてのツールに基本的な機能は付いているため、自社に合う機能であるかを判断基準にすることで、最適なツール選びが可能になります。

②操作性が高く使いやすいか

ツールを操作する機会が多いのは、営業担当者です。顧客情報について更新や確認などを行う時、操作性が高く使いやすいほど、効率的な作業ができます。

ユーザーに寄り添った営業活動に集中できる操作性は、大きなメリットです。

③セキュリティ対策は万全か

ツールには、自社の情報に加え、顧客の貴重な情報を大量に保存します。

そのため、万が一トラブルが起き情報が漏洩するようなことがあれば、自社の信頼を大きく損なう可能性があります。

自社の信頼だけでなく、顧客の大切な情報を守るためにも、セキュリティ対策の充実具合でツールを選びましょう。

④費用対効果的に見合う金額か

ツール選びは、かかる費用とツールの使いやすさや機能のバランスが最適か、見極めが重要です。

初期費用に加えて、使用を続けている間は、月額または年間で継続的に料金が発生します。

中長期的に活用することで生じる負担を視野に入れておくことで、運用開始後、認識のズレが生じにくくなります。

⑤万一の保証やサポートはついているか

本格運用を開始してすぐは、使い方に慣れていない、引き継ぎがうまくいかないなどの問題が発生する可能性が高まります。

保証やサポート対応の有無は、問題解決にかかる時間に大きな差を生むため、確認が必要です。

海外製のツールを導入する際は、日本語で対応してくれるか、対応時間は日本時間かなどを必ずチェックしましょう。

⑥他サービス・システムとの連携は可能か

既に使用している、または、これから導入を考えているCMSやビジネスチャットツールと連携できるかは、押さえておくべきポイントのひとつです。

連携ができないと、新たにツール導入をし直す時間と費用がかさむ可能性があります。

ツールは日常業務を円滑にするためのものです。業務が滞ってしまう事態は避けなければいけません。

⑦スマホやタブレット端末でも問題なく使えるか

営業担当者が営業先へ訪れる前に情報を確認できたり、商談後に得た情報をツールに入力更新できる利便性があれば、業務の効率化が図れます。

操作性に加えて、タブレットやスマホで見やすいデザインか、情報はどのように社内共有されるかを確認しましょう。

BtoB営業向き!SFAツールのおすすめ7選

ここでは、おすすめのSFAツールを7つ厳選して紹介します。

世界最大規模を誇るシェア数|Salesforce(セールスフォース)

「セールスフォース」は、多機能性と他のツールとの連携ができる点が特徴です。

IT管理部署など社内に専門知識を持ち合わせた部署があれば、自社の業務内容に合わせた細かいカスタマイズが可能です。

初期費用はかかりませんが、自社に合わせてカスタマイズをすることで、追加費用が発生します。

費用(無料プランの有無) |

月額 18,000円~ ※契約は年毎で更新 無料プランはありませんが、30日間の無料トライアル期間が設けられています。 |

|---|---|

導入実績 |

文部科学省 Z-KAI docomo JA共済 |

提供会社 |

株式会社セールスフォース・ジャパン |

URL |

使用人数が多いほどお得|Knowledge Suite(ナレッジスイート)

CMRやグループウェア機能が付いた、SFAツール「ナレッジスイート」。

搭載する機能を選べるため、自社に必要なものを過不足なく揃えられます。

契約形態は、ひとつの企業に対してひとつの契約のため、ユーザ数が無制限です。

社内でツールを利用する社員が多いほど、コストパフォーマンスが高まるツールです。

費用(無料プランの有無) |

月額 10,000円~ 無料プランはありませんが、無料トライアルがあります。詳しくは問合せが必要です。 |

|---|---|

導入実績 |

株式会社東洋レーベル NTTエレクトロニクス株式会社 東京ヴェルディ株式会社 独立行政法人国立病院四国がんセンター |

提供会社 |

ナレッジスイート株式会社 |

URL |

スマホ・タブレット端末専用のSFA|cyzen(サイゼン)

スマートフォンやタブレットで活用するために開発された「サイゼン」。

現場の使いやすさを重視したツールで、商談後などに、出先でスピーディーな結果共有が可能です。

GPSや音声入力、写真など、スマホならではの機能を生かした業務ができます。

費用(無料プランの有無) |

問い合わせが必要です。 ※無料プランの有無は不明です。14日間の無料トライアル期間が設けられています。 |

|---|---|

導入実績 |

株式会社幸楽苑ホールディングス 東芝ITサービス株式会社 株式会社ロッテリア 株式会社USEN |

提供会社 |

レッドフォックス株式会社 |

URL |

国産CFAでNo.1シェアを誇る|eセールスマネージャー

5,000社以上に対して、サービス提供の経験を持つ「eセールスマネージャー」。オンプレミス版の実績が多い特徴があります。

ツール導入後から、本格的な運用開始するまでのサポート体制が充実している点が魅力です。ツールを使い慣れていない営業担当者が多い企業におすすめです。

費用(無料プランの有無) |

初期費用 無料 月額 6,000円~ ※無料プランはありませんが、1か月の無料トライアル期間が設けられています。 |

|---|---|

導入実績 |

GMOメイクショップ株式会社 NECネクサソリューションズ株式会社 株式会社Misumi 株式会社プレコユーズ |

提供会社 |

ソフトブレーン株式会社 |

URL |

低コストで導入ができる|kintone(キントーン)

「キントーン」は、ツール内で作成したアプリのデータを、まとめて管理ができます。

アプリデータの保存方法は、日ごろの業務で活用しているExcelやCSVファイルを読み込むだけです。

ユーザーの所属する業種や部署に合わせたデザインが100種類以上あるため、使いやすさの追求が可能です。

セキュリティーレベルが高く、不正アクセス・不正ログインや、データ消失が起きた際に必要な対策が充実しています。

費用(無料プランの有無) |

月額 1,500円~ ※無料プランはありませんが、30日間の無料トライアル期間が設けられています。 |

|---|---|

導入実績 |

日清食品ホールディングス エネチェンジ株式会社 日産自動車 日本空港ビルディング |

提供会社 |

サイボウズ株式会社 |

URL |

直感的な操作が可能|Senses(センシーズ)

直感的に使える機能性が魅力の「センシーズ」。「営業の属人化」解消と、現場の効率的な業務促進を目指して考えられたツールです。

使いやすさに定評があり、現場への定着率の高さが特徴です。

費用(無料プランの有無) |

月額 27,500円~(ユーザー5人まで。6人目以降は1人につき月額5,500円) ※無料プランはありませんが、30日間の無料トライアル期間を設けています。 |

|---|---|

導入実績 |

株式会社翻訳センター 株式会社やまぜんホームズ 株式会社ジャパンエフエムネットワーク 株式会社ハウテレビジョン |

提供会社 |

株式会社センシーズ |

URL |

BtoBマーケを網羅的にサポート|ferret One(フェレットワン)

15年以上BtoBマーケティング業界で培ったノウハウを活かした、オールインワンツール「フェレットワン」。

プロマーケターの伴走サポートを受けながら、自社に最適なツール活用を目指せます。

操作画面がわかりやすく、直感的に扱えるため、初心者でも安心して利用できます。

費用(無料プランの有無) |

初期費用 10万円 月額 10万円~ ※無料プランはありませんが、無料トライアルを設けています。詳しくは、問合せが必要です。 |

|---|---|

導入実績 |

キリンビバレッジ株式会社 スタートキャンプ株式会社 株式会社新菱 株式会社フジテレビジョン |

提供会社 |

株式会社ベーシック |

URL |

見込み顧客の管理負担が大きくなってきたら、導入を検討するタイミング

リード数や案件数が少ないうちは、大きなコストをかけてSFAを導入する必要性はそこまで高くありません。SFAの適切な導入タイミングは、リード数や営業部メンバーが増えて部内で一元管理できなくなったときです。

業種や商材によって状況は異なるので、たとえリード数が目安より少なくても「営業情報が一元管理できていない」と感じるならば、SFAの導入を考えてみるとよいでしょう。

ferret Oneでは、Webサイトの構築・適切なWebマーケティングが実施できるツールとノウハウをご提供しています。

サイトの制作・運用や、Web集客でお困りの際はお気軽にご相談ください。

>ferret Oneサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

▼あわせて読みたい「ナーチャリング」についての記事