ランディングページ(LP)とは?作り方とBtoBで活きる構成

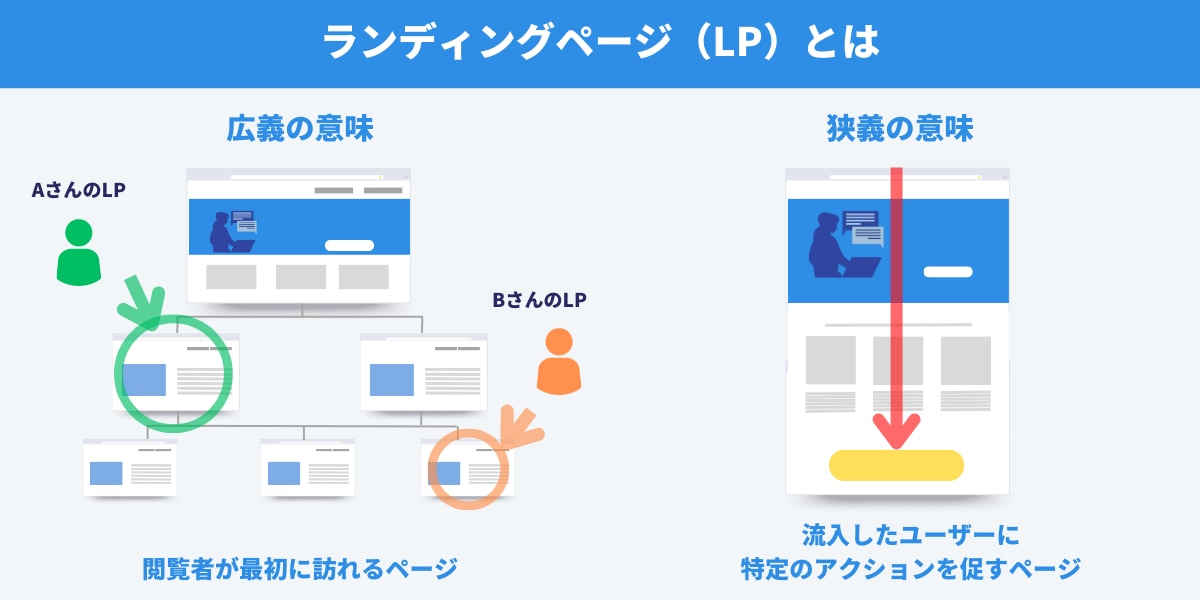

ランディングページ(LP)とは、広義にはホームページを閲覧する人が最初に目にするページであり、狭義には閲覧者の購買行動を促すためのページです。

マーケティングでは狭義の意味でつかわれることが多く、広告やメルマガからの遷移先のページとして作られ、最終的には商品・サービスの購入や資料請求、セミナー申し込みなどを促す役割を担っています。

本記事では、「LPをこれから運用しようとしている方」あるいは「もっと成果につながるLPを作りたい」とお考えの方に向けて、基礎から実践まで、必要な知識をわかりやすくまとめました。

前半では、LPの目的やメリット・デメリットといった基本知識を丁寧に解説します。

そして後半では、BtoB企業における効果的なLP構成や作成方法、実際の運用方法に至るまで、実務で使える具体的なノウハウをご紹介します。ぜひ最後まで読んで、現場でご活用ください。

■合わせて読みたい資料:成果の出るLPの基本構成も

→成果の出るLPデザインのポイント

■当社はリード獲得のノウハウを反映した LP作成ツールを提供しております。

>ferret Oneサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

目次[非表示]

- 1.ランディングページ(LP)とは?

- 2.ランディングページ(LP)の目的

- 3.ランディングページ(LP)とホームページの違い

- 4.ランディングページ(LP)の特徴

- 5.ランディングページ(LP)のメリット

- 6.ランディングページ(LP)のデメリット

- 7.BtoBとBtoCのLPの違い

- 8.BtoB向けのランディングページ(LP)は2種類を使い分けよう

- 9.BtoB向けのランディングページ(LP)の作り方|5つのステップ

- 10.BtoB向けのランディングページ(LP)の構成

- 11.BtoB向けのランディングページ(LP)の運用方法のコツ

- 12.ランディングページ(LP)作成の費用相場

- 13.LPの改善と量産が自社でサクサクできる「ferret One for LP」

- 14.ランディングページ(LP)で成果を出す鍵は「改善」

ランディングページ(LP)とは?

ランディングページ(LP)には広義の意味と狭義の意味で2つの意味があります。ここでは2つのページの意味について解説します。

広義のランディングページ(LP)の意味

ランディングページ(LP)は、広義の意味では、閲覧者が最初に訪れるページのことを指します。例えば、企業ホームページの会社概要ページを最初に訪れた場合は、そのページがランディングページ(LP)にあたります。

Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールに記載のある「ランディングページ」はこの広義のランディングページ(LP)になります。

このランディングページ(LP)を明らかにすることで、自社のホームページの集客施策の効果測定や改善策を見つけていくことができます。

狭義のランディングページ(LP)の意味

ランディングページ(LP)は、狭義の意味では、流入したユーザーに特定のアクション・購買行動を促すページを指します。つまり「コンバージョン」を増やすために活用するページです。

本記事では以下より、狭義のランディングページ(LP)のことを「ランディングページ(LP)」と指して、詳しく解説します。

■当社はリード獲得のノウハウを反映した LP作成ツールを提供しております。

>ferret Oneサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

ランディングページ(LP)の目的

ランディングページ(LP)の最終的な目的はアクションを促すことです。

BtoBビジネスでは、

- 問い合わせ

- デモ版の申し込み

- 資料請求

- ホワイトペーパーのダウンロード

- セミナーやイベントへの申込み

など、販売につながるアクションを指します。

どのアクションを狙っていくかは、商材・サービスの単価やターゲットの検討度によって変えていくのが効果的です。

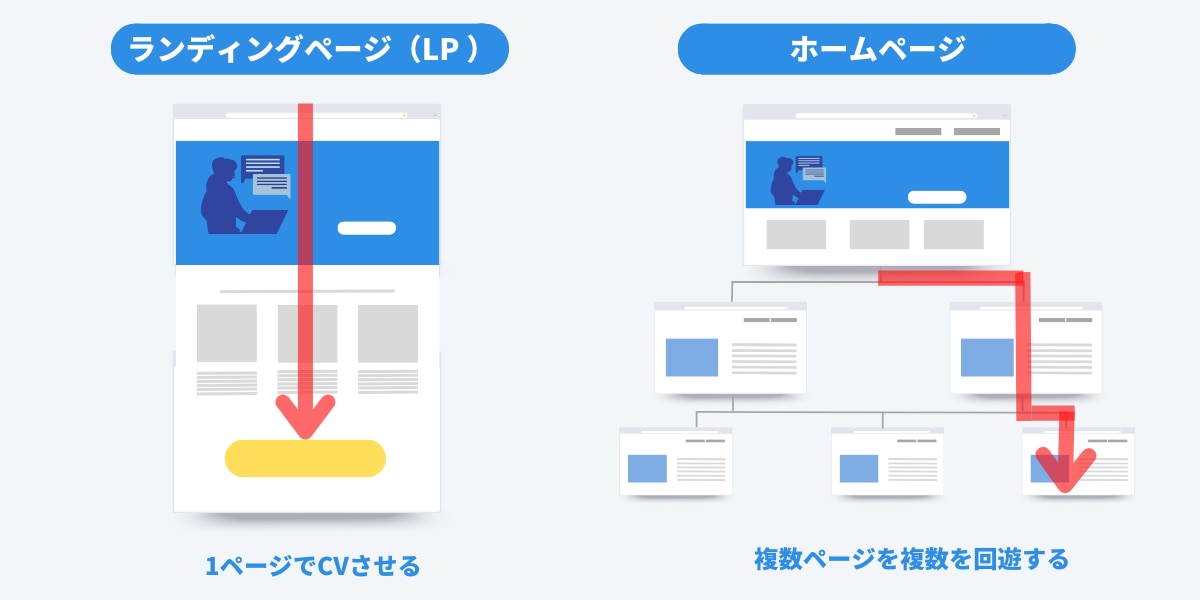

ランディングページ(LP)とホームページの違い

ランディングページ(LP)とホームページは、どちらも情報発信する際に活用するコンテンツです。ただし、それぞれで得たい目的や構成が異なります。

ランディングページ(LP)

1ページで成り立っており、ページを閲覧したユーザーに、とってほしい行動(コンバージョン)を促すためのページです。

ページ制作の意図やユーザーの行動が分散することによるコンバージョン率の低下を防ぐため、1ページで促すアクションは1つ、という構成が基本となります。そのため、ページ間を回遊することはありません。

ホームページ

複数のページで構成され、さまざまな情報をわかりやすく網羅的に伝えるのがホームページです。

各ページごとに異なる情報を提示している点が特徴です。(会社情報・事情内容・提供サービスについて・料金プランなど)

さらに詳しい情報を得るために訪れ、サイト内の複数のページを回遊する傾向があります。

▼「違いについてもっと知りたい」方は、詳しくはこちらの記事で解説しています。

→ホームページとランディングページの違いとは?作り方と費用相場

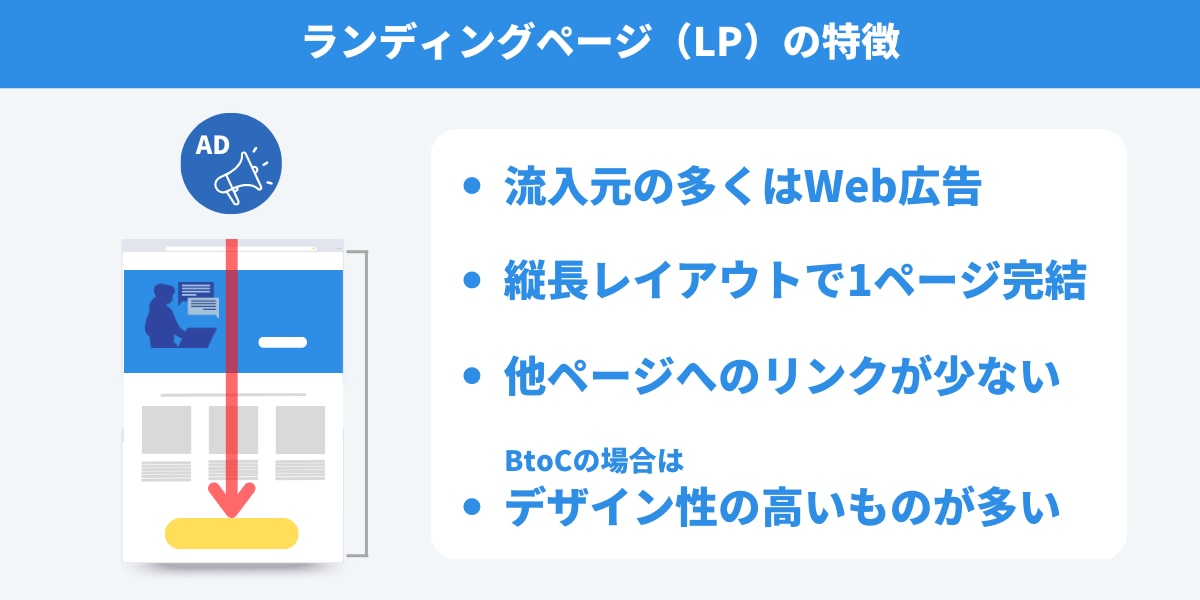

ランディングページ(LP)の特徴

ランディングページ(LP)が具体的にどのようなものなのか?その特徴を解説します。

流入元の多くはWeb広告

ランディングページ(LP)は、主にWeb広告の遷移先として作成されます。リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告などです。

広告を見て、興味をもったユーザーの検討度をどのようにあげて、アクションを促すかがランディングページ(LP)制作のポイントになってきます。

縦長レイアウトで1ページ完結

ランディングページ(LP)は、ユーザーに資料請求や問い合わせなどのアクションを取ってもらうために、1ページに情報を集約することで訴求力を強めます。

営業トークを再現したような構成になるため、縦長の1ページになるのが特徴です。

他ページへのリンクが少ない

ランディングページ(LP)はアクションを促す妨げとならないように、他のページへのリンクが少なくなります。

ランディングページ(LP)は、興味を持って訪れたユーザーに「資料請求してみよう」と具体的なアクションを起こすまでに、検討度を上げてもらえるような情報とその提供の順番が計算された設計にします。

にもかかわらず、他のページへ遷移してしまうとどうでしょう?ユーザーの検討度をあげるための一押しとなる部分が読んでもらえず、検討度が上がらない可能性さえあります。

デザイン性が高いものが多い

ランディングページ(LP)はSEOの流入を狙わないのもあり、訴求力を高めるために、イラストや図、写真などの画像を多用して、ユーザーによりわかりやすい表現を実現できます。

特にBtoCの場合は、商品の印象を伝えるために、目を引くインパクトのあるページとされる場合が多いです。ただ、BtoBの場合は、印象よりも客観的な説得力が購入までに必要となるため、高いデザイン性は重要ではありません。

ランディングページ(LP)のメリット

ランディングページ(LP)のメリットは次の4つです。

- 1ページで必要な情報を提供できる

- 離脱率が低く、読了率が高い

- 検討度をあげるための理想的な順番で情報を伝えられる

- 流入元・ターゲットごとに訴求内容を最適化して、CVRをあげられる

①1ページで必要な情報を提供できる

ランディングページ(LP)は1枚だけで検討・購入に踏み出すために必要なすべての情報を提示できます。ホームページでマーケティングをする場合、いくつかのページを回遊させなくてはなりません。

情報を探す手間は、ホームページからの離脱を引き起こします。購買目的で閲覧している人にとって、ホームページより簡単に欲しい情報を手に入れられるランディングページ(LP)は、非常に有効です。

②離脱率が低く、読了率が高い

ランディングページ(LP)はリンクが少ないため、他のページに移動する離脱率が低くなります。

また、検討度を上げるために的確なデザインと順番で情報を伝えれば、途中で離脱される可能性が低くなり、最後まで読んでCVしてもらいやすくなるメリットがあります。

③検討度をあげるための理想的な順番で情報を伝えられる

1ページで完結するため、思い通りの順番で、内容を伝えられることがメリットのひとつです。

一般的に人が理解しやすい流れや信頼してもらいやすい流れなど、最適な情報提供の順番というものが存在します。ランディングページ(LP)はページの上から下へと、その理想的な順番で情報を伝えることができるため、検討度をあげやすくなります。

④流入元・ターゲットごとに訴求内容を最適化して、CVRをあげられる

ランディングページ(LP)を広告の遷移先として設定する場合、どの広告文・バナーをみたユーザーが流入するのかが限定されます。そのため、広告施策と連携して、ターゲットに最適な訴求内容にすることでCVRを最大化していくことができます。

ランディングページ(LP)のデメリット

ランディングページ(LP)のデメリットは次の3つです。

- 直帰率が高くなる

- 作るのに手間がかかる

- 外部発注の場合、制作費用は高め

①直帰率が高くなる

ランディングページ(LP)は閲覧者の目的に直結するページです。広告が流入元の場合、広告内容と合致しておらず、ニーズに沿わない場合は即離脱される可能性が高まります。

対処方法

1つのランディングページ(LP)では1ターゲット・1訴求を基本として、広告の訴求とランディングページ(LP)の訴求内容を一致させましょう。ターゲットが複数いる場合は、ランディングページ(LP)も複数作成し、ターゲットに合った広告の遷移先に設定することで直帰率を下げることができます。

②作るのに手間がかかる

ランディングページ(LP)は1ページでCVさせるために、訴求内容や構成を研ぎ澄ませていかなければなりません。そのため、知識・スキルがない場合はどのようなデザインや文章がユーザーの心に響くのか、また、どのような構成が心に響くのかなどを考慮するのは一苦労で制作に手間がかかります。

対処方法

手間を削減するために、日々の営業で好感触な説明やキャッチコピーを常に社内で共有しておくことで、自社のターゲットに響くポイントを整理しておきましょう。今後、LPの作成や改善をする際の材料として役立ちます。

また、構成については、ランディングページ(LP)のテンプレートがあらかじめ用意されているCMSを活用することで、知識がなくても適切な順番と見せ方で情報を提供するランディングページ(LP)が作成できます。

③外部発注の場合、制作費用は高め

ランディングページ(LP)の制作を外部発注する場合、費用はランディングページ(LP)1ページあたり10万円~100万円程度です。ランディングページ(LP)の作成には、効果的な構成を検討したり、訴求を研ぎ澄ませるためのノウハウが必要で、その分金額は高めになります。

しかも、いくらノウハウを詰め込んだランディングページ(LP)でも、実際に世に出してターゲットの反応を見なければ、成果が分からないのが現実です。せっかく作ったランディングページ(LP)の反響が低ければ作り直しとなり、再度外注費用が発生します。

対処方法

このような失敗を防ぐため、外注先の精査は慎重にする・打合せで生まれた不安点や疑問点を解消しておくことが必要です。

また、内製化も検討してみましょう。CMSを導入することで、自社で簡単にランディングページ(LP)の制作・改善ができる仕組みを作ることができます。

BtoBとBtoCのLPの違い

BtoBとBtoCではターゲットとするユーザーの特性が異なるので、LPの内容や目標とする成果に違いがあります。BtoBとBtoCのLPの違いを把握しておきましょう。主な違いは次の4つです。

- ユーザー行動の違い

- LPの成果地点の違い

- デザインの違い

- 内容の違い

1.ユーザー行動の違い|BtoBユーザーは衝動では動かず、冷静に比較検討

BtoCでは、基本的にLPを閲覧している人自身が購入の意思決定者です。本人がLPを見て納得すればほかと比較検討せず即購入に至ることも多く、衝動買いもあります。

一方BtoBでは、LPを閲覧している人が意思決定者とは限りません。上司が部下に「こういう製品やサービスの導入を考えているからいくつかよさそうなものをピックアップしておいて」と指示をしていることも考えられます。

閲覧者がLPを見て納得をしてもその場で購入を決定することは少なく、問い合わせ以降も他社との比較や複数人による検討を経て、慎重に意思決定されることがほとんどです。

2.LPの成果地点の違い|「CV=売上」にはならないのがBtoB

BtoCのLPでは、多くの場合CV=LPで紹介している製品の購入です。CVが直接売上につながります。

しかし、BtoBの場合LPから直接購入に至るケースは少なく、CVは問い合わせ、資料請求、ホワイトペーパーダウンロードなどとなります。そこからアポ、商談につなげて初めて売上が上がるのです。BtoBのLPはゴール地点ではなく、商談へのきっかけ作りの場と考えておきましょう。

LPを改善するときも、ページのCVR(コンバージョン率)だけでなく、その後の商談化率、受注率までを見る必要があります。

3.デザインの違い|BtoBは信頼感、安心感のあるニュートラルなデザイン

BtoCのLPは、ターゲットとする層によって極端に特化した見た目・デザインにする場合があります。たとえば、男性向けの筋トレ器具ならば強さをイメージさせる見た目にしますし、女性向けの美容ドリンクならば美しさをイメージさせる見た目にするようなものです。

一方BtoBのLPは、ニュートラルで落ち着いたデザインが多く用いられます。極端な見た目で感性に訴えかけるよりも、安心感や信頼感を与えることが大切だからです。

4.内容の違い|BtoBで大切なのは理性に訴える適切な説明

BtoCのLPは、閲覧者の「これがほしい!」という感情を喚起するためのものです。理性的な判断を促すものではないので、判断材料となる「なぜこの製品がすぐれているのか」「どういう仕組みで実現しているのか」などの詳しい説明は必須ではありません。

対してBtoBでは、個人ではなく法人の判断としてさまざまな角度から製品・サービスの購入が検討されるので、興味を引きつけるための一点のアピールポイントやキャッチコピーだけでは不十分です。

判断材料となるように、機能やスペックの説明のほかにも数値データや導入企業数、メディア掲載実績などの網羅的な情報を掲載する必要があります。

BtoBとBtoC、LPにおける違いまとめ

このように、BtoBとBtoCのLPには大きな違いがあります。下の表に簡潔にまとめたので、今一度対比させながら違いを確認してみてください。

BtoB |

BtoC |

|

ユーザー特性 |

閲覧者≠意思決定者 |

閲覧者=意思決定者 |

CVポイント |

問い合わせ・資料請求 |

購入 |

売上への貢献の仕方 |

売上げに繋げるには 商談のステップが必要 |

LPのCVが直接売上に繋がる |

デザイン |

シンプルでニュートラル |

装飾的でターゲットに 合わせた偏りがある |

訴求方法 |

理性的 |

情緒的 |

BtoB向けのランディングページ(LP)は2種類を使い分けよう

BtoCと違い、BtoBのランディングページのCVポイントは、「購入」だけではありません。

「顕在層」「潜在層」によって、ランディングページの内容とCVポイントを使い分けることが成果のカギとなります。

それぞれのターゲットに対してどのようなLPが効果的かを、実践視点でご紹介します。

-

潜在層向けLP:まだニーズが顕在化していない層に「気づき」を促す

-

顕在層向けLP:課題感のある層に「なぜ自社か」を訴求する

潜在層向けLP:まだニーズが顕在化していない層に「気づき」を促す

潜在層は、まだ自社の課題が明確になっていない、あるいはなんとなく不便を感じているものの、具体的な解決策を探しているわけではない人たちです。

このような潜在層に対して、いきなり製品やサービスを売り込むのは逆効果。

むしろ、「まだ気づいていない課題」を指摘して、「そうか、自分も当てはまるかも」と思ってもらうことが最初のステップです。

アプローチのセオリー

SNS広告やディスプレイ広告、あるいはメルマガなどを通じて、「たまたま目にする」機会をつくりましょう。バナーなどで、抱えているであろう課題・不安を指摘することで「もっと知りたい」気持ちにさせてLPに流入させます。

流入後のLPでは、あくまで情報提供の姿勢が基本です。

いきなり製品を売り込むのではなく、まずは「あなたに役立つヒントやノウハウを無料で提供します」というスタンスで信頼を得ましょう。

CVポイントとしては、ホワイトペーパーのダウンロードや無料セミナーの案内など、心理的ハードルの低い接点が効果的です。

見込み顧客の状況 |

課題を感じていないあるいは感じ始めているが情報収集中ではない |

| 目的 | 課題認知→興味喚起 |

訴求の方向性 |

ベネフィット訴求やインサイトを突く問いかけが有効 例:「今の営業活動、成果に直結していますか?」 |

主な流入チャネル |

SNS広告、ディスプレイ広告、メルマガ |

CVポイント |

ホワイトペーパーダウンロード/セミナー申込などハードルの低いもの 例:「○○調査レポート」「○○業界トレンドレポート」「○○やり方ガイド」「○○チェックリスト」 |

顕在層向けLP:課題感のある層に「なぜ自社か」を訴求する

顕在層とは、課題をはっきりと認識していて、すでに情報収集を始めている人たちです。

この層の見込み顧客は、すでに複数の選択肢を比較し、「自社に合うサービスはどれか?」を真剣に検討しています。

そのため、LP上では「自社を選ぶべき理由」をしっかりと打ち出すことが重要です。

アプローチのセオリー

流入チャネルとしては、リスティング広告や、比較サイト経由などの能動的な情報収集をしている中での訪問が想定されます。

LP上では、「このサービスなら課題が解決できそうだ」と納得させるための機能・価格・実績といった差別化ポイントを明確に提示しましょう。

顕在層向けLPでは、問い合わせ、デモ申し込み、資料請求など、商談につながるCVポイントが適しています。情報提供よりも「次の一歩を踏ませる明確な導線設計」が重要です。

見込み顧客の状況 |

課題を明確に認識しており、解決策を探しているフェーズ |

目的 |

サービス理解→比較検討→資料ダウンロード・問い合わせ |

訴求の方向性 |

機能・実績・価格などの具体的な差別化ポイントが重要 例:「導入社数1,300社。○○業界での成果が続々」 |

主な流入チャネル |

リスティング広告・メルマガ |

CVポイント |

問い合わせ・資料請求・デモ申し込み |

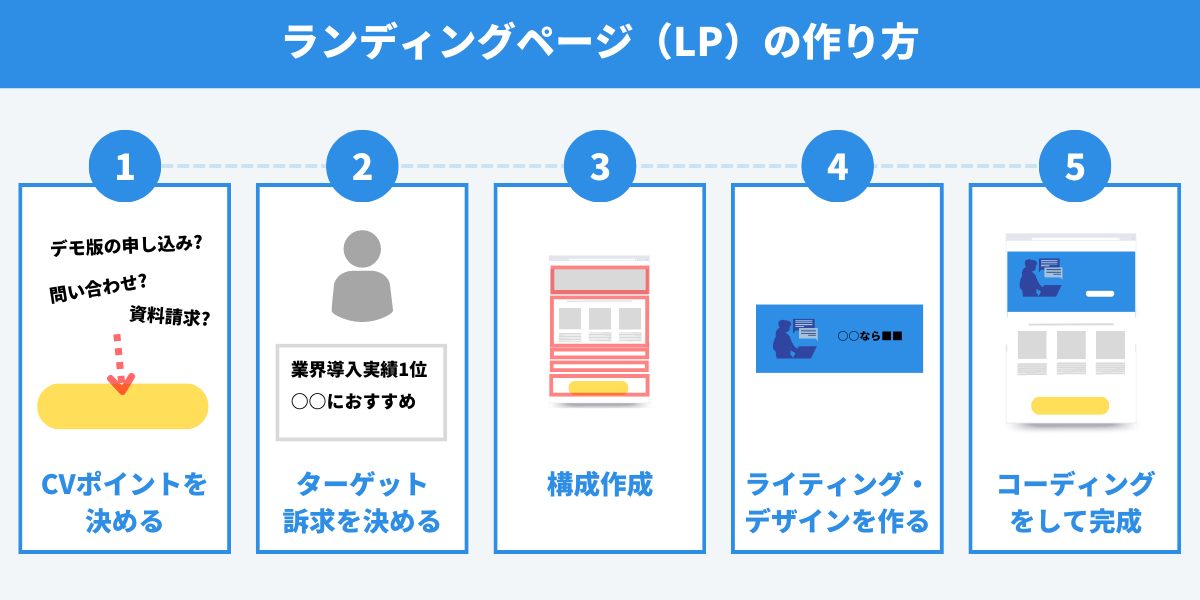

BtoB向けのランディングページ(LP)の作り方|5つのステップ

ランディングページ(LP)の基本的な作り方について解説します。ランディングページ(LP)は次の5つのステップで制作されます。

- CVポイントを決める

- ターゲット、訴求を決める

- 構成作成

- ライティング・デザインを作る

- コーディングをして完成

ひとつずつ具体的に解説します。

①CVを決める

最終的にどのようなCVを獲得したいのかを決めておきましょう。ランディングページ(LP)の内容・設計は、どのようなアクションを起こしてほしいのかという「CV」によって変わります。BtoBのランディングページ(LP)の場合は、以下が一般的です。

- 問い合わせ

- デモ版の申し込み

- 資料請求

- ホワイトペーパーのダウンロード

- セミナーやイベントへの申込み

②ターゲット・訴求を決める

ターゲット→訴求の順で決めていきましょう。

まず、企業名や企業規模、業界、企業の特徴や抱えている悩みなど、細かい部分までターゲットを決めていきます。ターゲットを決めることで、キャッチコピーや使用する画像の軸がブレません。

次に、自社商品・サービスの強みを整理するとともに、競合のランディングページ(LP)を調査し、他社にはないアピールポイントを抽出しましょう。自社商品・サービスでできること全てをアピールしたくなりますが、ユーザーからしたら、何がいいのか分かりづらくなってしまいます。とびぬけて良い点や他社との違いを訴求することで、他でもないあなたの会社の商品・サービスを購入したいユーザーに響く訴求を見つけることができます。

②構成作成

ランディングページ(LP)は構成がもっとも重要です。ランディングページ(LP)の作り方にルールはないものの、どのような流れで作れば購買行動につながるか、というフレームワークは存在しています。

ただし、商品やサービス、顧客モデルによっては異なるフレームワークが効果的な場合もあります。ユーザーが持つ疑問の種類や深さ、伝えたい情報のポイントの2つのバランスを考えることで、適切な構成作りが可能です。

BtoBに活かせる構成については、次の章で解説いたします。

③ライティング・デザインを作る

ここから実際にランディングページ(LP)を作る段階に入ります。設定したターゲットに刺さるような訴求を表現するために必要なキャッチコピーや文章、写真、フォント、色などを決めて制作していきます。

自社本来のイメージや今後与えたい印象・得たいコンバージョンなどを明確化することで、最適なデザイン作りが可能です。

④コーディングをして完成

ランディングページ(LP)のデザインが決まったら、ページを実装し、公開します。この作業がコーディングです。その際、CVした際の自動返信のメール内容チェックや、お問い合わせの管理・対応方法なども合わせて確認しておくことで。本格的な運用開始の際のトラブルを防止できます。

▼詳しいLPの作成方法について資料にまとめております。ぜひ参考にしてみてください!

→成果の出るLPデザインのポイント

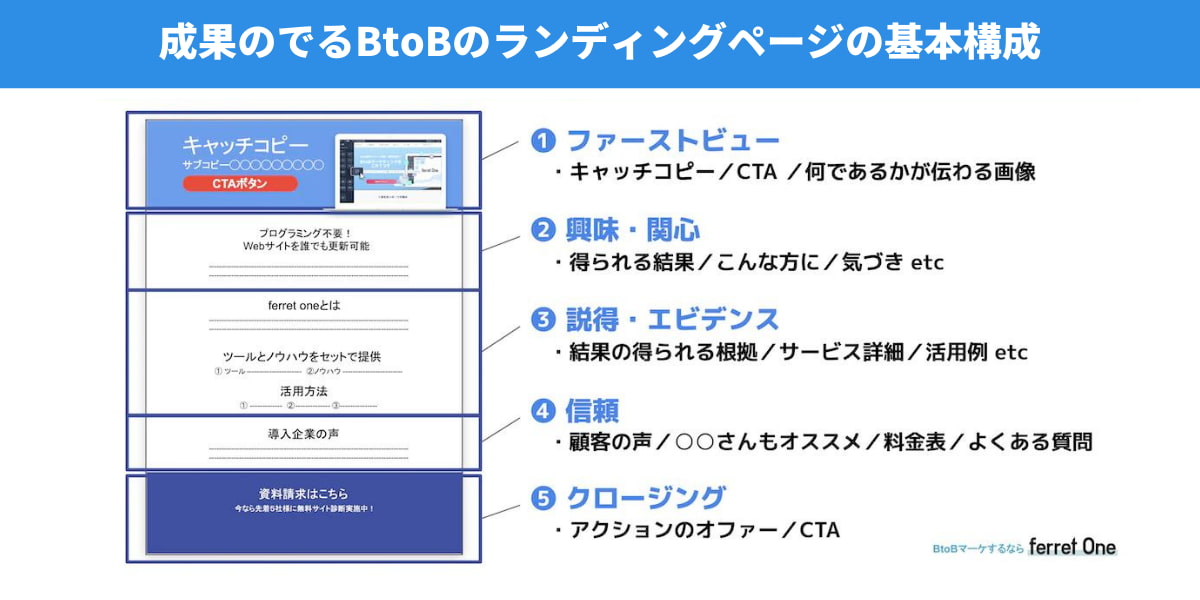

BtoB向けのランディングページ(LP)の構成

BtoB向けのランディングページ(LP)では、以下を意識した構成が重要です。

- 営業トークを1ページにまとめる

- 情報を正しい順番で伝える

それぞれのポイントを具体的に解説します。

営業トークを1ページにまとめる

ランディングページ(LP)とは普段顧客にしている営業トークを1ページにまとめたものです。

普段の営業トークや、顧客からよく質問をされることを踏まえて構成を作ることで、ユーザが知りたい情報や欲しいと思ってもらえる訴求を盛り込めます。

情報を正しい順番で伝える

BtoBの場合、複数の商品・サービスを比較検討します。また、仕事中に情報収集している場合が多く、複雑で長いページだと理解に時間がかかるため、検討候補にしてもらえず、離脱されやすくなってしまいかねません。

そのため、BtoB向けのランディングページ(LP)は、商品・サービスが、自社にとってどのようなメリットがあるのかを、客観的に分かりやすく伝えることが重要です。

下記は、情報をわかりやすく伝えながら、検討度を高められる基本構成です。

【成果のでるBtoBのランディングページ(LP)の基本構成】

- ファーストビュー

- 興味・関心

- エビデンス

- 信頼

- クロージング

この基本構成にどのような情報を盛り込んでいけばよいのか?については、詳しくはこちらの記事で解説しています。こちらの記事を参考にしてみてください。

→ランディングページの作り方を紹介!手順から注意点、ツールまで解説

BtoB向けのランディングページ(LP)の運用方法のコツ

ランディングページ(LP)を効果的に運用するためには、次の5つを実行しましょう。

- 顕在層向けの広告のランディングページ(LP)から取り組む

- ホームページと連携させる

- ターゲット・用途別にランディングページ(LP)を作る

- 社内で更新できるようにする

- スマホ対応は必須

それぞれどのような内容なのか具体的に解説していきます。

顕在層向けの広告のランディングページ(LP)から取り組む

ランディングページ(LP)を見てもらうための戦略が重要です。「見てもらう」とはランディングページ(LP)への流入率をアップさせることです。

流入元は主に下記のような広告です。

- リスティング広告:検索エンジンページの上部に表示される広告

- ディスプレイ広告:Webサイト内の広告枠に掲載されている広告。バナー広告ともいう。

- SNS運用・SNS広告:FacebookやTwitterといったSNSを通して、ランディングページ(LP)に流入させる施策

まずは、課題感を持っており、具体的な解決策を探している顕在層向けのリスティング広告のクリック先としてランディングページ(LP)を制作することがおすすめです。

そこでCVが獲得できて、CVRも高くなってきたら、まだ情報収集をしていないような準顕在層に向けて打ち出すディスプレイ広告などに展開していくとよいでしょう。

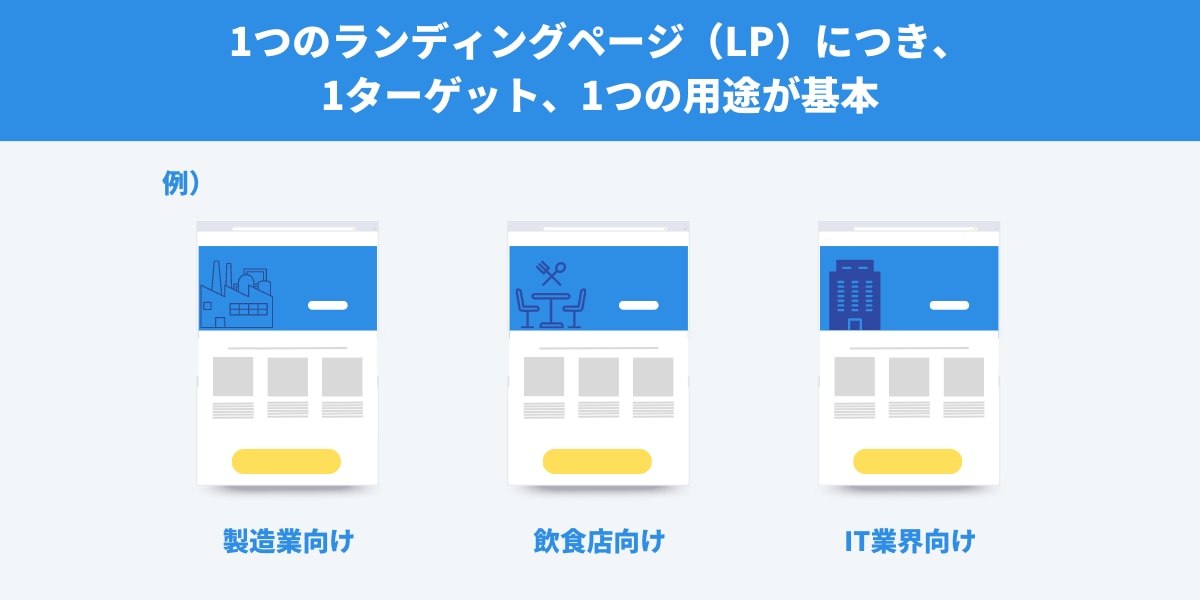

ターゲット別・用途別にランディングページ(LP)を作成する

成果を出すためには、1つのランディングページ(LP)につき、1ターゲット、1つの用途が基本です。誰にでも当てはまるような訴求では、自分事にしてもらえず結局誰にも響かなかったという事態になりかねません。

複数のターゲットや複数の用途で活用できる商品・サービスの場合は、その分だけランディングページ(LP)を作成し、広告とランディングページ(LP)の訴求内容を一致させましょう。

LPOを行う

ランディングページ(LP)の効果測定分析・改善する作業をLPOを行いましょう。原因の分析と改善を繰り返すことで、より質の高いランディングページ(LP)が完成します。

【LPOの手順】

①ランディングページ(LP)は公開後、どの程度の成果が得られているかを確認。

【見る指標の例】

CVR、直帰率、CTAのクリック率

②想定した数値に達していないものについて、改善施策を検討・実施する。

【CVR、CTAのクリック率に課題がある】

- CVポイントの数は適切か?→最後の章だけでなく、途中の章でもCTAを設置する方が効果的

- CVポイントは適切か?→ターゲットの検討度が低い場合は、ホワイトペーパーDLなど、CVのハードルの低いCVポイントに変えてみる

【直帰率に課題がある】

- 広告文とLPの訴求内容は一致しているか?→ユーザーのニーズとかけ離れている可能性があるので、内容を見直す。

関連記事:BtoBランディングページ改善のコツ!BtoCとの違いや基本構成、改善事例を紹介

ホームページと連携させる

広告・ランディングページ(LP)の施策結果をSEO施策で狙っていくキーワード選定やホームページのコンテンツ内容にも活かしていくことができます。

例えば、見込み顧客がどのようなキーワードで検索で流入し、どのような訴求内容が響いているのかは、どの出稿キーワードと遷移先のランディングページ(LP)からのCVRが高いかという施策結果から推測することができます。

このようにランディングページ(LP)施策とホームページの施策を連携させることは成果をあげていくためには重要です。

社内で更新できるようにする

ランディングページ(LP)の効果を最大化していくためには、LPOをスピーディーに行うことが欠かせません。社内でランディングページ(LP)を更新できるようにしておくことは、効果的にランディングページ(LP)を運用するために欠かせない要素です。

しかしランディングページ(LP)を外注する場合、高額な費用とやり取りのために時間も手間もかかってしまいます。また、再現したいLPのクオリティが高すぎると、完成後のページ内容の修正や更新を専門家以外できないケースがあります。

このようなコストとリスクを考えると、社内で更新できるツールと体制は整えておいた方が長期的にも費用対効果高く施策を展開していくことができます。

スマホ対応は必須

スマホからの検索流入率は、検索全体の20~40%です。今後さらに増加する可能性があるため、ランディングページ(LP)を作る場合は必ずスマホに対応したシステムを使いましょう。

小さい画面で見た際、デザインがわかりにくくないか、崩れが無いか、操作が快適にできるかなどを確認してください。

ランディングページ(LP)作成の費用相場

ランディングページ(LP)作成費用は外注する場合と内製する場合で異なります。自社の予算や運用体制を考慮して、作成していきましょう。

外注する場合の費用相場

ランディングページ(LP)作成を外注する場合の料金相場は、10万円~100万円程度。作成工程のどこまで依頼するかによって金額が変わってきます。表にまとめましたので、参考にしてみてください。

10万円以下 |

10~30万円 |

30~60万円 |

60万円以下 |

|

競合調査 |

‐ |

‐ |

〇 |

〇 |

構成案作成 |

‐ |

〇 |

〇 |

〇 |

ライティング |

‐ |

‐ |

〇 |

〇 |

デザイン |

△テンプレート |

〇 |

〇 |

〇 |

コーディング |

〇 |

〇 |

〇 |

〇 |

運用・改善 |

‐ |

‐ |

‐ |

〇 |

ランディングページ(LP)は作って終わりではなく、その後PDCAを回すLPOが前提になる施策です。ランディングページ(LP)作成を外注する場合は、作成後の改修作業やそのためのコストなど運用まで考えることが成功のポイントになります。

関連記事:LP制作の費用相場は?ランディングページ制作の条件別料金

内製化する場合の費用相場

ランディングページ(LP)作成を内製化する場合、自社のホームページを運用しているCMSなどのホームページ制作ツールで作成することになるため、基本的には現状支払っている月額料金の範囲内で追加料金はかかりません。

ランディングページ(LP)を効率的に運用していくには、外注よりも内製化できるようにすることをおすすめしますが、もしもランディングページ(LP)作成のノウハウや知識がない場合は

- 最初のランディングページ(LP)作成だけ外注して、その後の運用だけ自社で行う

- テンプレートで作成する

などの方法を検討しましょう。

LPの改善と量産が自社でサクサクできる「ferret One for LP」

ferret Oneは、ランディングページ(LP)の制作から運用までを一元管理できるLP作成ツールです。

「ツールを導入したものの成果が出なかった…」そんなよくある課題を解決し、成果を求める方に特におすすめです。

LPの成功パターンを取り入れたテンプレートがあるので、専門知識がなくても簡単に高い成果を生み出すページを作成可能。直感的な操作感はPowerPointに似ており、自社で効率よく改善と量産を進められます。

コストを抑えながら、スムーズにマーケティング成果を向上させたい方は、ぜひferret Oneをご活用ください!

>ferret Oneサービス紹介資料のダウンロード【無料】はこちら

ランディングページ(LP)で成果を出す鍵は「改善」

LPで一番大切なことは、なんでしょうか?

それは、作って終わりにしないこと。

公開は「これが見込み顧客に響くだろう」という仮説の検証が始まったにすぎません。

「誰に・何を・どう伝えるか」を考え抜き、公開後もデータをもとに改善を繰り返していきましょう。

とはいえ、「構成の正解が分からない」「ページの改善にすぐ着手できない」というお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

でしたら、ぜひBtoB企業向けLP作成ツール「ferret One for LP」をご検討ください。PowerPointのような操作感で、さらに成果に裏打ちされたBtoB向けのテンプレートも豊富だから誰でも簡単にLPを制作できます。 ご興味のある方はぜひ資料をご覧ください。