OODAループとは?PDCAとの違いをBtoB目線で簡単に解説

OODAループは、新規事業の開拓やビジネスでの意思決定に使われるフレームワークであり、BtoB事業で成果を出す上で知っておくべき考え方のひとつです。

本記事では、BtoB事業におけるOODAループを実践する上での手順や、手軽に使えるフレームワークシートをご紹介します。PDCAをはじめとした他のフレームワークとの違いもまとめていますので、参考にしてみてください。

■合わせてよく読まれている資料:OODAを含む、12種類のフレームワークを収録!

→【記入例付き】マーケティングフレームワーク・テンプレート集

目次[非表示]

OODAループとは?

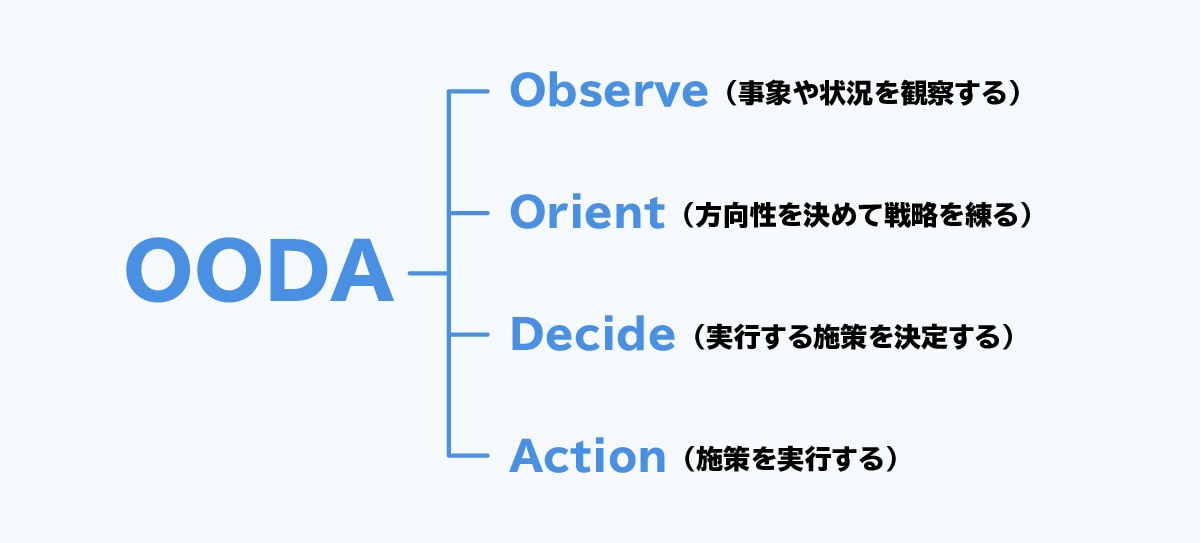

OODAループとは、状況を見極めて方向性を決め、施策を実行するまでの流れを示したフレームワークです。下記4つのアルファベットの頭文字をとってOODA(ウーダ)と表記されます。

- Observe(事象や状況を観察する)

- Orient(方向性を決めて戦略を練る)

- Decide(実行する施策を決定する)

- Action(施策を実行する)

施策の実行である「Action」の後は、再度状況を観察する「Observe」へと戻り、O→O→D→Aの順で繰り返します。4つの要素をループさせながら意思決定を行っていくため、「OODAループ」と呼ばれます。

OODAループのはじまり

OODAループはもともと、アメリカの軍事戦略家であるジョン・ボイド氏が発明したフレームワークです。戦場という先の読めない状況で成果を出すための意思決定方法として考案されました。

BtoBマーケティングでOODAループを行う目的

BtoBマーケティングでは、新規事業開拓など知見がない不明瞭な市場環境で成果を出すのに、OODAループが効果を発揮します。また、現場での課題をスピーディーに解決する上でもOODAループの考え方が役立ちます。

■合わせてよく読まれている資料:OODAを含む、12種類のフレームワークを収録!

→【記入例付き】マーケティングフレームワーク・テンプレート集

OODAループを使う手順&便利なフレームワークシート

スピーディーな意思決定を実現するOODAループ。どのように使えばBtoBマーケティングで成果を出せるのか、具体的な実行手順をご紹介します。

- 事象や状況を観察する(Observe)

- 方向性を決めて戦略を練る(Orient)

- 実行する施策を決定する(Decide)

- 施策を実行する(Action)

事前準備:テンプレートを用意する

フレームワークのテンプレートに沿って進めるとやりやすいのでおすすめです。

シート内の項目に書き出しながらOODAループを実践できる、フレームワークシートをご用意しています。BtoBマーケティングで活用する場合の事例も掲載していますので、ぜひ手順に沿って実際に分析してみてください。

1.事象や状況を観察する(Observe)

OODAループの最初のステップは「観察」です。自社や自部署の置かれている状況を客観的にみて、意思決定に必要な情報を収集しましょう。環境の変化や市場の動向、顧客が抱えている課題や願望に注目し、多角的に書き出してみてください。

先入観を捨て、目の前の事象や状況をありのままに捉えるのがポイントです。観察量が不十分だとその後の判断を誤る可能性があるので、気付いた点をすべて書き出すよう心がけます。

2.方向性を決めて戦略を練る(Orient)

観察し情報を集めたら、次は集めた情報から今後の方向性・方針を練る段階です。手元にある情報を根拠に、自社や自部署がどう行動したら良くなるかを検討します。

観察して集めたたくさんの情報から方向性を見出すのに、最初は難しさを感じるかもしれません。OODAはループし繰り返すフレームワークですので、繰り返していく過程で徐々に上達します。集めた情報と向き合い、自身の直観を信じて検討を進めましょう。

3.実行する施策を決定する(Decide)

検討した方向性に沿って、具体的に何を取り組むか、施策を決定します。施策案を複数考えて、どの策を実行すると最短で効果が出るか、優先度も踏まえて考えるとよいでしょう。

決定する際、やる上での費用や労力、実現可能性も考慮に入れる必要があります。Observeの段階で把握した自社ないし自部署の状況を再度頭に入れて、施策を決定しましょう。

4.施策を実行する(Action)

施策の決定後は、実行に移すフェーズとなります。実行までの間にも状況は着実に変化をしていますので、ゆっくり行動するとObserveで集めた情報、Orientで定めた方向性が古いものとなってしまいます。スピードを意識し、素早く実行しましょう。

実行した後は、再度状況を観察し、情報を収集するObserveに戻り、Orient、Decide、Action、Observe…を繰り返します。初回のループで結果が出なくても、繰り返していく内に改善が進んでいきますので、目の前の結果に左右されず、どんどん前進していきましょう。

OODAループのメリット

BtoB事業でOODAループを活用すると、嬉しい効果が期待できます。どのような効果が得られるか、4つのポイントに絞ってご紹介します。

- 柔軟な対応ができるから、新規事業開拓で成果を出せる

- 競合の多い市場でシェアを勝ち取る

- 現場で起こった課題をスピーディーに解決する

- 個人の成長を促進する

柔軟な対応ができるから、新規事業開拓で成果を出せる

事象や状況を観察し、方向性を決めるOODAループの考え方では、行動する前に目標を設定しないのが特徴。目の前の状況に応じて臨機応変に戦略を練り、事業を推進できるフレームワークです。

新規事業の開拓や新施策の拡販など、知見がない取り組みを進める場合は、OODAループを活用するのが効果的。未知の分野で成果を出したいときにおすすめです。

競合の多い市場でシェアを勝ち取る

行動の前に計画をたてるPDCAと比較して、事象や状況の観察結果から即座に判断し行動を起こすOODAループは、スピーディーな課題解決・成果をもたらします。

競合が多い市場において、スピード感は強力な武器。ライバル企業よりもいち早く行動するために、OODAループで最短の事業運営を心がけましょう。

現場で起こった課題をスピーディーに解決する

OODAループは意思決定までのスピードが早いため、課題の解決に向いているフレームワークです。目の前の事象や状況を観察し、解決すべき課題を見つけて、適切に運用するための方法をスピーディーに検討します。

特に、急いで対応しなければならない緊急の課題解決にはぴったりです。常日頃から発生している恒常的な課題は、課題の本質を見極めて計画的に改善するPDCAの方が向いています。

個人の成長を促進する

現場の状況から即座に方向性を決めて行動するOODAループは、個人の裁量が大きい分、担当者の主体性や責任感を育てる効果が期待できます。

現場の課題を見つける観察眼や、状況を踏まえた適正な判断力を鍛えるのに役立つOODAループは、マネージャー層の企業研修に用いられるケースがあります。業務推進に加えて、教育の役目を果たすフレームワークです。

OODAループのデメリットをカバーして、効果的に活用するコツ

OODAループを活用するメリットがたくさんある一方、活用する上で気を付けておくべきポイントがあります。以下にまとめた4点をおさえ、効果的に活用しましょう。

- 思いつきや感覚で行動を決めない

- 中長期的な計画を優先する場面では活用しない

- チーム内で事業の目的やゴールを共有しながら進める

- 観察から行動するまでに時間をかけすぎない

思いつきや感覚で行動を決めない

事象や状況の観察が不十分であったり、整理できないまま検討するフェーズに入ると、判断材料が不足したまま方向性を決めなければならず、事業運用の進む道を見誤ってしまいます。

思いつきや感覚で行動を決めないよう強く意識し、まずは観察した情報をきちんと整理しましょう。自身の予測や考えは排除し、実際に起きた事象や事実に基づいて、その後の方向性を決めてください。

中長期的な計画を優先する場面では活用しない

最初から事業計画が綿密に練られている場面では、現場の状況からスピーディーに判断するOODAループは不向きです。

この場合はPDCAを用いて、計画・実行した後に、当初の計画通り推進できているか確認しながら改善していくようにしましょう。 逆に、計画を立てるのが難しい新規事業の開拓や新施策の取り組みは、OODAループで臨機応変にすすめていくのがおすすめ。場面に応じて使い分けてください。

チーム内で事業の目的やゴールを共有しながら進める

OODAループは、現場を観察する個人の裁量が大きい分、判断にバラつきが出やすいフレームワーク。最大の目的である「事業目的の完遂」や「ゴール目標の達成」の軸をブラさず、適正に事業を進めていく必要があります。

OODAループで正しく意思決定していくために、チームのメンバーが決定内容を冷静に振り返られる環境を整えておくのがおすすめ。 達成すべき目的・ゴールをチーム内で明確に言語化し、共有しながら進めていくことで、方向性がブレないようにしましょう。

観察から行動するまでに時間をかけすぎない

OODAループは、複数回繰り返していくことで成果が実感できるもの。1回の判断を間違えないよう慎重になりすぎると、判断までに長い時間を要してしまう場合があります。

OODAループのメリットである「スピード」を重視し、観察した情報から方向性を決め、行動にうつすまでのスピードを速くできるよう、取り組みましょう。

PDCAとどう違う?OODAループと似ているフレームワークの違い

マーケティング用語の中には、OODAループと似たようなフレームワークがいくつか存在します。

ここからは、よく耳にする「PDCA」をはじめ、いくつかのフレームワークを取り上げ、OODAループとの違いや使い分けのポイントをご紹介します。

似ているフレームワーク 一覧表

OODAループと似ている「PDCA」「PDR」「DCAP」。これら3つのフレームワークが比較できる一覧表をご用意しました。各フレームワークの文字をクリックすると、より詳細な説明箇所にリンクしますので、気になるフレームワークがあればぜひご参照ください。

フレームワーク |

OODA |

PDCA |

PDR |

DCAP |

|---|---|---|---|---|

要素 |

Observe(観察) Orient(戦略) Decide(決定) Action(実行) |

Plan(計画) Do(実行) Check(確認) Act(改善) |

Preparation(準備) Do(実行) Revie(評価) |

Do(実行) Check(確認) Act(改善) Plan(計画) |

使う場面 |

新規事業の開拓 現場でのスピーディーな課題解決 |

既存事業の改善 明確な目標達成に向けた課題改善 |

短期的なスパンでの課題改善 |

既存事業の改善 明確な目標達成に向けた課題改善 |

メリット |

スピード感のある行動 環境変化に柔軟に対応 個人の裁量が大きい |

明確な目標達成を実現 組織全体で機能できる |

時間をかけずに明確な目標を実現 |

不確実性のある領域でも目標達成を実現 |

OODAループと各フレームワークとの使い分けのポイント

ここでは、それぞれのフレームワークとOODAループとの使い分けのポイントを解説します。

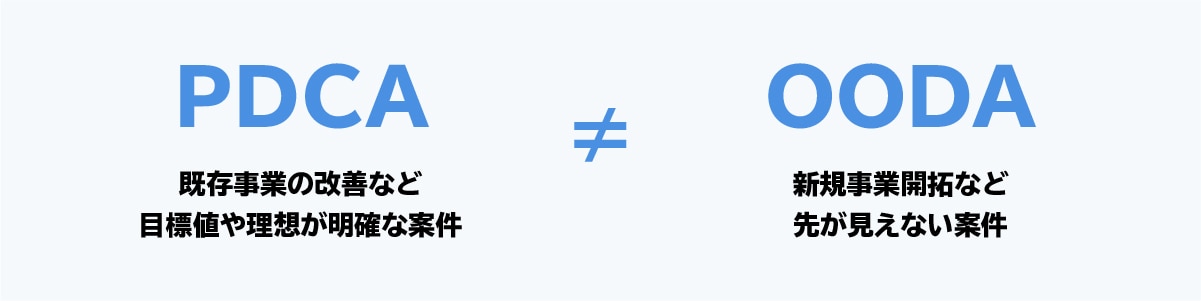

PDCAとOODAの使い分け

PDCAは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(確認)、Act(改善)のサイクルの頭文字をとったフレームワークです。既存事業の目標達成に向けた取り組みや、業務の改善を推進する思考法として、多くのビジネスシーンで活用されます。

PDCAは、明確な目標や理想の状態を実現するためのPlan(計画)を行い、目標を達成する手段や行動内容を決定します。

一方OODAは、身の回りの事象や状況を観察し、そこから方向性を見出して策を実行するフレームワークです。達成すべき目標が明確に存在するかが、両者を使い分けるポイントと言えます。

既存事業の改善など、目標値や理想が明確な案件はPDCA。新規事業開拓など、先が見えない案件はOODAの方が効果を発揮する、と言えるでしょう。

関連記事:Webマーケティングの効果的なPDCAサイクルとは?販促内容別の具体的な運用方法

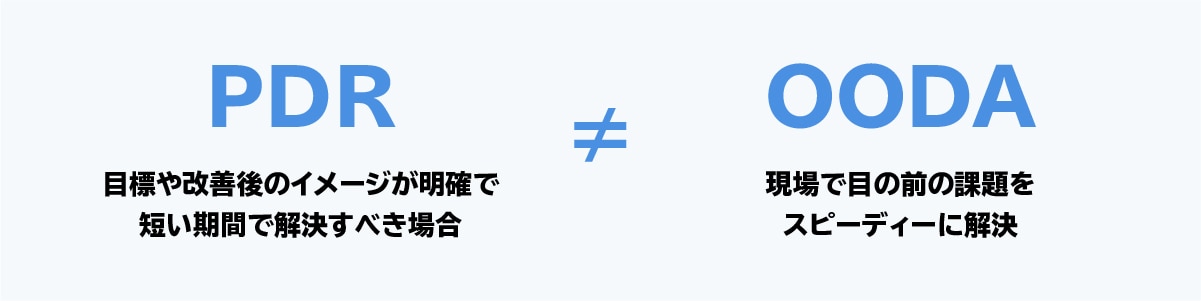

PDRとOODAの使い分け

PDRは、Preparation(準備)、Do(実行)、Revie(評価)の3つの要素から成り立っています。PDCAと同じく業務改善や課題解決を実現するフレームワークですが、綿密に計画を立てずPreparation(準備)からフェーズが始まる点や、実行後にRevie(評価)し行動を振り返って次に生かす、という点がPDCAよりも早いサイクルとなり、より短いスパンで改善することができます。

OODAもスピード感ある意思決定に向いているフレームワークのため、PDRと近い性質をもっています。しかし、事象や状況を観察するOODAに対し、PDRはPreparation(準備)から入る点に違いがあります。

現場で目の前の課題をスピーディーに解決するにはOODA、目標や改善後のイメージが明確で、より短い期間で解決すべき場合はPDRを活用するとよいでしょう。

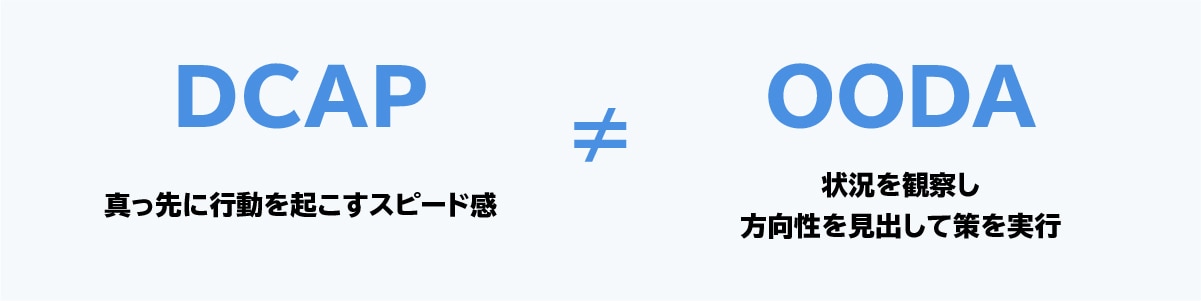

DCAPとOODAの使い分け

DCAPはPDCAと同じ要素で構成されます。ですが、Do(実行)、Check(確認)、Act(改善)、Plan(計画)と、実行するフェーズから始まる点に違いがあります。まずは行動し、行動の結果を振り返ることで、不確実な領域で目標を達成していくのに貢献できるフレームワークと言えます。

DCAPの強みは、真っ先に行動を起こすスピード感です。行動が最初のステップになっている点はOODAとの大きな違いといえます。

すでに実行する施策のイメージがついている場合や、まず何よりも行動を求められる場面では、DCAPを使うと効果的と言えます。

OODAループの具体例

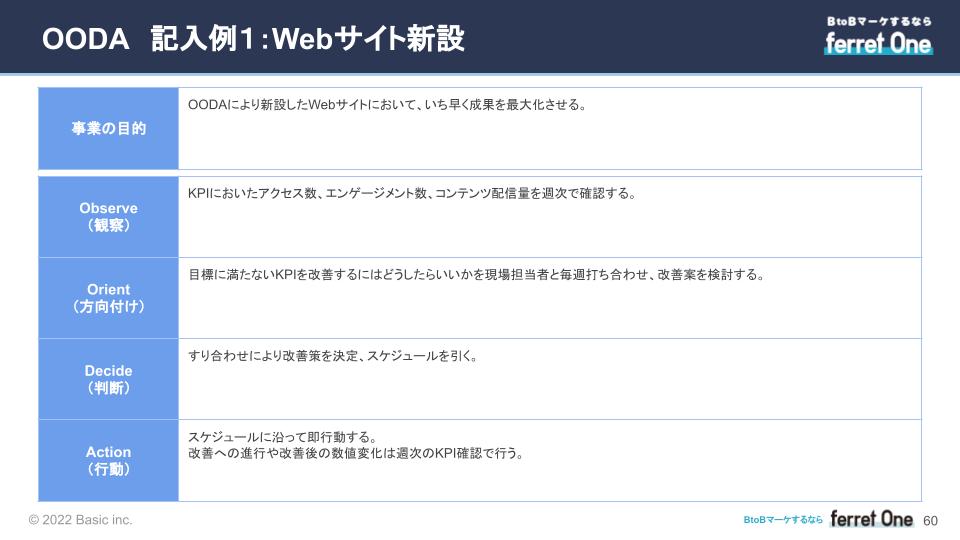

OODAループの活用時に、実際にテンプレートに書き起こして可視化すると便利です。当社でご提供しているテンプレート集の中から具体例を1つご紹介します。

資料ではほか記入例やワークフレームもご紹介しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください!

→【記入例付き】マーケティングフレームワーク・テンプレート集

記入例)Webサイト新設する場合

Webサイトを新しく公開した場合のOODAループの例を紹介します。

Observe: KPIにおいたアクセス数、エンゲージメント数、コンテンツ配信量を週次で確認する。Orient:目標に満たないKPIを改善するにはどうしたらいいかを現場担当者と毎週打ち合わせ、改善案を検討する。

Decide:すり合わせにより改善策を決定、スケジュールを引く。

Action:スケジュールに沿って即行動する。改善への進行や改善後の数値変化は週次のKPI確認で行う。

OODAループをマーケティング業務に取り入れよう

OODAの実践方法や各フレームワークとの違いを理解し活用すると、BtoBマーケティングで新たな市場の開拓、顧客の獲得といった大きな成果につながります。

ご紹介したフレームワークシートも参考に、マーケティングにOODAを取り入れましょう。

→【記入例付き】マーケティングフレームワーク・テンプレート集

弊社「ferret」はBtoBマーケティングを総合的にサポート。マーケティングツールやコンサル・代行支援など、幅広いサービスの中から貴社に最適な解決策を柔軟にご提案します。

コンサルティングでは、貴社の目的や状況にあった戦略を提案し、サイト構築・施策の実行・改善までを伴走サポートします。マーケティングにお困りごとがある方はぜひ資料をご覧ください。